La neolingua di Orwell, nota anche come “Newspeak” o “nuovoparlare”, è al centro del romanzo distopico 1984 di George Orwell, pubblicato nel 1949 ma concepito tra il 1947 e il 1948.

In quest’opera, l’autore immagina un futuro prossimo in cui il Partito totalitario dell’Ingsoc (o “English Socialism”) domina ogni aspetto della vita dei cittadini, perfino il loro modo di pensare. Come? Attraverso una lingua artificiale costruita a tavolino, volta a sopprimere il dissenso, cancellare la memoria storica e ridurre la capacità di elaborare pensieri complessi.

In questo articolo passeremo in rassegna i principi della neolingua di Orwell e le implicazioni morali di 1984, spiegando cosa sia l’Ingsoc e quale sia il significato del termine “psicoreato”. Rifletteremo su come le lingue (in particolare l’inglese) si siano evolute dal 1948 a oggi, ragionando anche sull’uso contemporaneo di emoji e sulla “semplificazione” del pensiero che talvolta ne consegue.

1) Le radici storiche e concettuali della neolingua di Orwell

Quando George Orwell concepì 1984, il mondo era uscito da poco dall’incubo della Seconda Guerra Mondiale e si trovava già calato nelle tensioni che di lì a poco sarebbero sfociate nella “Guerra Fredda”.

Orwell scelse di invertire le cifre finali di “1948” per ricavare il titolo “1984”, suggerendo che i pericoli di un totalitarismo estremo non appartenevano a un lontano futuro, ma potevano annidarsi dietro l’angolo.

La neolingua (o “nuovoparlare”, “Newspeak”) è forse l’intuizione più brillante (e inquietante) del romanzo.

L’idea di base è che, controllando il linguaggio, si controlla il pensiero. Eliminare parole “scomode” o “eretiche” significa restringere le possibilità stesse di concepire idee critiche, creando una società apparentemente priva di dissenso.

Sul piano storico, questa finzione letteraria richiama le strategie di propaganda utilizzate dai regimi totalitari del Novecento: manipolare i mass media, censurare i libri, imporre slogan semplicistici e martellanti. Ma in 1984 l’operazione è portata a un livello assoluto, trasformando radicalmente l’idioma.

2) Che cos’è il “nuovoparlare” o “Newspeak”

Nel romanzo, il “Newspeak” è la lingua ufficiale di Oceania, uno dei tre grandi super-stati che dominano il mondo.

Orwell descrive questo nuovoparlare come un idioma in costante riduzione e semplificazione, in cui il lessico viene epurato di ogni termine potenzialmente ambiguo o contrario all’ortodossia del Partito.

Le parole superstiti vengono adattate a schemi di prefissi e suffissi standard (per esempio “plusbuono” per indicare qualcosa di molto positivo), mentre le costruzioni sintattiche si fanno essenziali e ripetitive.

Lo scopo della neolingua di Orwell è duplice:

- Impedire la formulazione di pensieri alternativi: se non esiste il termine per un concetto “pericoloso”, quel concetto è destinato a scomparire.

- Consolidare il potere: rendendo il linguaggio uniforme e devoto al Partito, si rinforza l’idea che non esista altra verità se non quella ufficiale dell’Ingsoc.

Questa lingua artificiale ricopre, pertanto, un ruolo centrale nell’universo del romanzo. È il cardine dell’annientamento progressivo della coscienza e della libertà di pensiero.

3) I principi della neolingua

Quali sono dunque i principi cardine della neolingua di Orwell? Li possiamo riassumere così:

- Riduzione del vocabolario: meno parole, meno concetti;

- Semplificazione estrema della sintassi: frasi brevi, costruzioni elementari;

- Polarizzazione del significato: esistono solo termini come “buono/cattivo”, evitando sfumature che possano generare spirito critico;

- Creazione di neologismi funzionali: se il Partito ha bisogno di veicolare un nuovo dogma, può introdurre parole ad hoc;

- Eliminazione sistematica dei sinonimi: ciò che è superfluo è dannoso, perché offre al parlante l’opportunità di pensare in maniera plurale.

Questa operazione linguistica non è una mera “riforma” grammaticale, ma un’arma di controllo sociale: restringere l’uso delle parole vuol dire restringere la capacità di chiunque di pensare fuori dagli schemi approvati.

4) La morale di 1984 di George Orwell

Il romanzo veicola un messaggio universale: attenzione a chi controlla il linguaggio, perché controllare il linguaggio significa controllare la libertà di pensiero.

In 1984, il protagonista Winston Smith tenta di resistere alla cappa totalitaria dell’Ingsoc, ma si scontra con un potere che ha già invaso tutti gli spazi vitali, dall’informazione alla memoria storica, dal lessico all’amore.

La morale è dunque un avvertimento sui pericoli dell’autoritarismo e della manipolazione ideologica.

Se la lingua viene plasmata per impedire l’espressione di concetti critici o di sentimenti “illegittimi”, la società finisce in una forma di schiavitù mentale prima ancora che fisica. Winston si ribella, ma è destinato a soccombere; e proprio il suo fallimento insegna al lettore quanto possa essere potente la censura del pensiero, ancor più che la violenza fisica.

5) Cos’è l’Ingsoc in 1984

L’Ingsoc (abbreviazione di “English Socialism”) è l’ideologia ufficiale che governa Oceania. Anche se a livello terminologico richiama il socialismo, nel romanzo di Orwell assume i tratti di un potere totalitario, volto a controllare ogni ambito della vita. I punti salienti dell’Ingsoc sono:

- Il Partito Unico: non esistono altre formazioni politiche, e chiunque non si adegui è considerato un nemico del popolo;

- Il Grande Fratello: il volto-simbolo dell’Ingsoc, ritratto in manifesti e schermi, onnipresente e onnisciente;

- La riscrittura del passato: il Ministero della Verità modifica costantemente libri e giornali per adattare i fatti a ciò che serve al Partito;

- La perenne mobilitazione sociale: odio contro nemici esterni e interni, celebrazioni pubbliche, monitoraggio reciproco tra cittadini;

- L’uso di una lingua controllata: la neolingua di Orwell è uno strumento essenziale per forgiare sudditi incapaci di pensare in modo autonomo.

Attraverso l’Ingsoc, Orwell illustra la forma più estrema di totalitarismo, un potere che non si accontenta di governare i corpi, ma ambisce a governare anche le menti.

6) Il concetto di “psicoreato”

Il termine “psicoreato” traduce l’inglese “thoughtcrime”: nel mondo di 1984, non è consentito neppure pensare qualcosa in contrasto con i dettami del Partito.

Esprimere un dubbio, ricordare un fatto storico diverso da quello ufficiale, nutrire sentimenti considerati eversivi (come l’amore non finalizzato al Partito), rappresenta un delitto punibile con la tortura e, spesso, con la morte (o la “vaporizzazione”).

Il thoughtcrime è in assoluto il reato più grave, poiché, da un punto di vista orwelliano, i pensieri sono la radice di ogni potenziale ribellione.

Se l’Ingsoc domina la lingua e la percezione della realtà, allora può anche impedire che tali pensieri proibiti sorgano: chi padroneggia soltanto la neolingua non trova le parole per formulare concetti di opposizione. È un meccanismo di sottomissione che parte dall’interno, tagliando le radici stesse del dissenso.

7) Le ambiguità della comunicazione digitale contemporanea

Oggi, non viviamo in un regime dittatoriale come quello di 1984 (forse), né esiste un Partito unico che imponga la neolingua. Tuttavia, alcuni fenomeni della comunicazione digitale possono mostrare tratti vagamente affini al nuovoparlare, quantomeno nel senso di una “semplificazione estrema”. Ecco alcune tendenze attuali:

- Semplificazione e velocità: i social network, per loro natura, premiano messaggi brevi, slogan e titoli d’effetto, riducendo lo spazio per l’approfondimento;

- Polarizzazione: molte piattaforme amplificano la logica “amico/nemico”, riducendo la discussione a un confronto tra opposti inconciliabili;

- Echo chambers: i sistemi di raccomandazione algoritmica spingono gli utenti verso contenuti simili a quelli già graditi, escludendo punti di vista differenti;

- Abuso di acronimi ed emoji: se da un lato facilitano la comunicazione veloce, dall’altro possono rendere più superficiale l’espressione di idee complesse;

- Disinformazione rapida: la circolazione frenetica di notizie non verificate — le cosiddette fake news — crea un clima di confusione in cui diventa più difficile formarsi un pensiero critico.

Si tratta di un fenomeno imposto “dall’alto” come nella distopia orwelliana? Una mente meno complottista potrebbe pensare più razionalmente a un insieme di dinamiche spontanee, economiche e culturali che possono, in alcuni casi, agevolare la diffusione di linguaggi “semplificati” o deformati.

8) L’importanza di un’alfabetizzazione critica

Un aspetto chiave, diverso da 1984, è che nel nostro mondo — per lo meno in molti Paesi — esistono ancora spazi di confronto e pluralismo. La difesa dalla semplificazione non passa dunque da una resistenza contro un Partito monolitico, ma da un’azione educativa, culturale e sociale.

Per evitare che la comunicazione diventi una “neo-neolingua” inconsapevole, servono:

- Scuole e università che insegnino a interpretare testi complessi e a riconoscere le manipolazioni;

- Media responsabili che non cedano troppo alle logiche dello “scandalo facile” o della notizia-spettacolo;

- Spazi pubblici di dibattito in cui ci sia il tempo di articolare e approfondire le posizioni, anziché ridurle a slogan;

- Consapevolezza individuale: ciascuno di noi, come lettore e autore di contenuti (specialmente online), può scegliere di promuovere un uso ricco e vario del linguaggio.

Il controllo del potere, nella distopia orwelliana, è palese e brutale. Da noi, il rischio è più sottile: si affida spesso alla pigrizia comunicativa e ai meccanismi automatici di condivisione, che possono favorire l’appiattimento del pensiero.

9) 1948-1984-2025: l’evoluzione della lingua Inglese

Proviamo a ripercorrere l’arco temporale dal 1948 (data che Orwell capovolge per ricavare il titolo “1984”) ai nostri giorni, per capire come si sono evolute l’inglese e, in parallelo, molte altre lingue:

- 1948-1950: il mondo è in ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale; l’inglese comincia a imporsi come lingua internazionale, grazie all’influenza geopolitica ed economica degli Stati Uniti;

- 1960-1970: esplodono movimenti giovanili e controculture; l’inglese incorpora nuovi slang, crescono le contaminazioni linguistiche e culturali;

- 1980-1990: l’avvento dell’informatica e delle prime reti digitali alimenta la creazione di termini specialistici. L’inglese viene associato alla tecnologia, affermandosi ulteriormente come lingua globale;

- 2000-2020: con la diffusione capillare di Internet e dei social network, l’inglese si frammenta in molte varietà (Globish, ibridazioni con altre lingue). Si amplia la produzione di acronimi, abbreviazioni, emoticon ed emoji, segnando una fase di grande volatilità espressiva;

- Oggi (2025 e oltre): convivono plurilinguismo, contaminazioni, neologismi tecnici e iper-semplificazioni. Da un lato, cresce il vocabolario (specialmente nei settori tecnologici e scientifici), dall’altro proliferano forme di scrittura abbreviata e testi “snelli” adatti alla comunicazione rapida.

Questa evoluzione contrasta con la visione orwelliana di una lingua progressivamente ridotta e irrigidita: ciò non significa però che il pericolo di impoverimento culturale non esista; semplicemente, non è imposto da un’unica autorità, ma può emergere da fattori socioeconomici e tecnologici.

10) Il ruolo degli emoji come potenziale restrizione o semplificazione

Un caso emblematico è l’uso degli emoji, piccole icone che sintetizzano concetti, emozioni o stati d’animo.

Nati in Giappone, si sono poi diffusi in tutto il mondo, diventando un linguaggio “parallelo” e universalmente riconosciuto.

È innegabile che essi arricchiscano la comunicazione digitale, permettendo di trasmettere sfumature emotive in modo rapido ed efficace.

Tuttavia, se sostituiamo interi discorsi con faccine, cuori e simboli, rischiamo di cadere in una forma di oversemplificazione.

Un emoji felice o triste non rende conto delle innumerevoli sfumature di gioia, preoccupazione o malinconia che potremmo esprimere in parole.

Lontano dall’essere un diktat imposto da un Grande Fratello, l’uso intensivo degli emoji solleva però una questione: quanta parte della nostra complessità umana riesce ad attraversare questi piccoli simboli, e quanta va persa in un “pensiero semplificato” dal linguaggio?

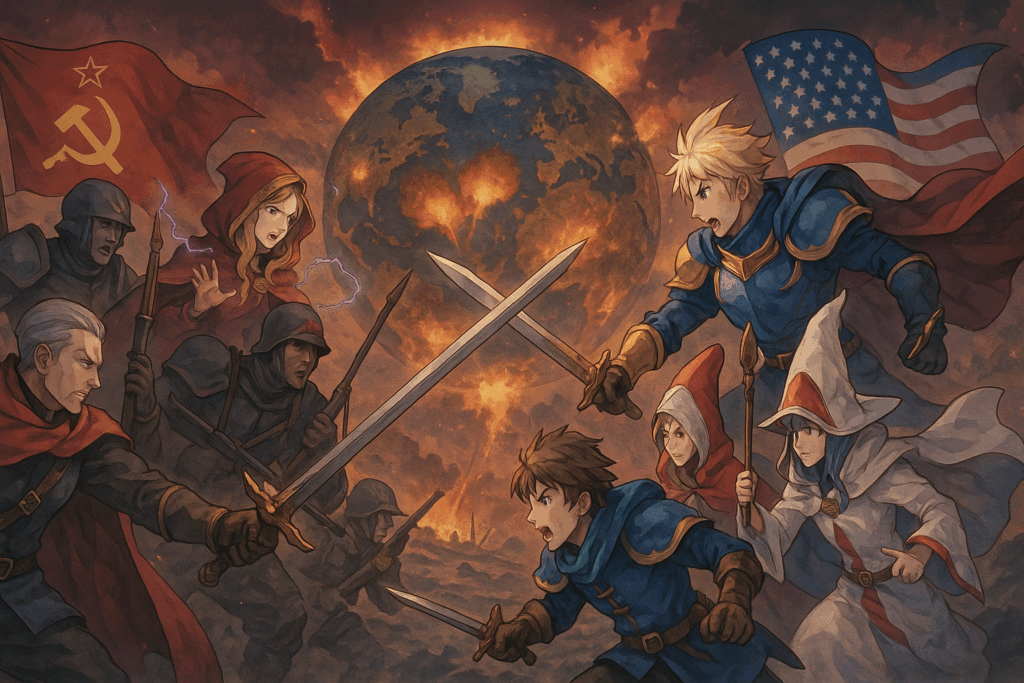

11) Breve confronto con la propaganda storica del Novecento

Per capire la potenza della neolingua di Orwell, basta pensare ai regimi del Novecento che avevano fatto della propaganda e della censura strumenti di controllo.

Dai manifesti fascisti ai discorsi nazisti, dalle purghe staliniane alle narrazioni manipolate dei cinegiornali, la storia ci offre molti esempi di come il potere cerchi di orientare il linguaggio (e dunque la percezione della realtà).

Ciò che distingue 1984 dalle esperienze reali è l’idea di una lingua completamente riprogettata, non limitata a proclami e censure.

Nella fiction orwelliana, non è che un articolo di giornale debba dire “X” al posto di “Y”; è l’intero vocabolario a subire una depurazione continua, per far sì che “Y” non sia neppure pensabile.

Questa differenza segna il salto dalla “semplice” propaganda alla “lingua artificiale” concepita per cancellare la radice stessa del dissenso.

12) L’eredità di 1984 e la continua attualità del romanzo

Malgrado sia stato scritto a metà del secolo scorso, 1984 continua a essere uno dei romanzi più citati quando si parla di sorveglianza, manipolazione e totalitarismo.

L’espressione “Grande Fratello” è entrata nel linguaggio comune per indicare un controllo invasivo sulla vita privata dei cittadini, mentre termini come “psicoreato” e “bipensiero” (doublethink) sono usati come chiavi interpretative di certe distorsioni dei discorsi politici contemporanei.

La presenza di telecamere in ogni angolo, il monitoraggio digitale dei dati, la post-verità e le fake news: tutto ciò fa sembrare il mondo odierno, a volte, pericolosamente vicino all’immaginario orwelliano.

La grande lezione di Orwell non è che “siamo” già in 1984, ma che potremmo scivolarci se smarriamo la capacità di pensare e parlare in modo critico.

13) Il Ministero della Verità: riscrivere la storia come prassi

Nel romanzo, Winston Smith lavora nel Ministero della Verità, dove il suo compito è revisionare e riscrivere documenti passati (giornali, riviste, libri) affinché risultino coerenti con la linea ufficiale del Partito.

Se una vecchia notizia contraddice l’attuale dottrina, va modificata o eliminata. In questo modo, non esiste più un passato “oggettivo”, ma soltanto quello costantemente riscritto dal potere.

È un meccanismo terrificante, perché in tal modo il Partito diventa “infallibile”: ha sempre avuto ragione, visto che la storia stessa viene aggiornata per confermarne l’infallibilità.

L’operazione, ancora una volta, si collega alla 1984 neolingua: non solo si ridefiniscono le parole, ma anche i fatti, su cui quelle parole avrebbero dovuto gettare luce.

14) Il “bipensiero” (doublethink) come paradigma di contraddizione

Il “bipensiero” o “doublethink” è la capacità di una mente adeguatamente plasmata dall’Ingsoc di credere simultaneamente a due idee in aperta contraddizione fra loro. Lo slogan “La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza” esprime bene questo rovesciamento semantico: ciò che normalmente sarebbe opposto diventa identico, perché il Partito così lo stabilisce.

Il bipensiero è reso possibile dalla neolingua di Orwell, la quale riduce o distorce i significati al punto che i cittadini non percepiscono più la dissonanza. Nel momento in cui mancano le parole per nominare la contraddizione, la contraddizione smette di apparire insensata. La mente, addestrata dalla propaganda, assorbe l’assurdo come normale.

15) Il rischio dell’autocensura

In 1984, la repressione è tanto esterna (con la polizia del pensiero, le telecamere, i microfoni) quanto interna: i personaggi vengono indotti a sorvegliare e controllare i propri pensieri, per non incorrere nello psicoreato.

L’autocensura diventa un riflesso condizionato; Winston stesso lotta contro la paura di essere scoperto, provando a mantenere un diario segreto.

Nella nostra realtà, non abbiamo la stessa presenza asfissiante del Grande Fratello, ma esistono fenomeni come la “cancel culture” o la tensione ideologica sui social, che talvolta spingono le persone a non esprimere certe opinioni per timore di essere ostracizzate.

Pur non essendo la stessa cosa di 1984, la dinamica di limitare volontariamente la propria libertà di espressione ci fa riflettere su come una società possa evolversi (o involversi) verso forme di autocensura, più o meno consapevoli.

16) Differenze fra “lingua artificiale” e “lingua naturale”

Le lingue naturali — inglese, italiano, spagnolo, francese, cinese — si evolvono in modo storico e dinamico, incorporando termini, prestiti, neologismi e ricollocando altri vocaboli nel dimenticatoio. È un processo spontaneo, che riflette cambiamenti sociali, culturali, economici.

La neolingua di Orwell, invece, è un progetto artificiale nato a tavolino per scopi politici di controllo. Non risponde a esigenze di chiarezza o di evoluzione naturale, ma alla necessità di cancellare la possibilità stessa di concepire idee critiche.

Questa differenza spiega perché 1984 sia un romanzo così cupo: Orwell mostra come una lingua, se progettata scientificamente per inibire il pensiero, possa trasformarsi in un grimaldello per soggiogare la mente umana.

17) Il parallelismo con altre distopie del Novecento

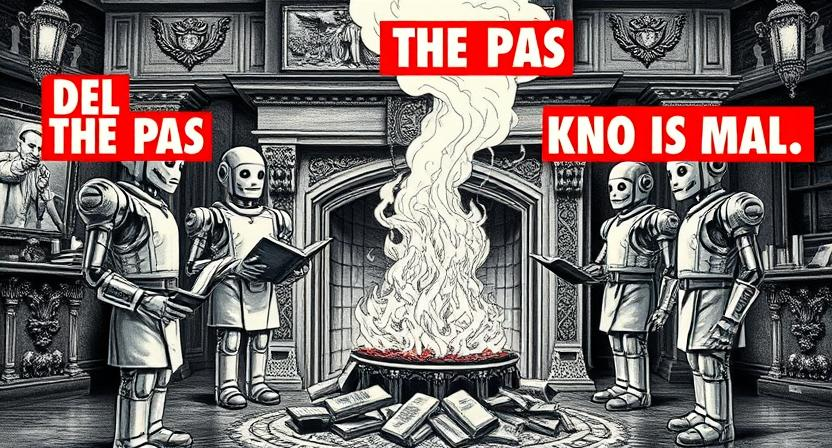

Il Novecento è stato prolifico di romanzi distopici che, come 1984, mettono in guardia da un futuro di soprusi e manipolazioni. Basti pensare a Brave New World (1932) di Aldous Huxley, dove il controllo si esercita attraverso l’edonismo di massa e la farmacologia (il celebre “soma”), o a Fahrenheit 451 (1953) di Ray Bradbury, in cui i libri vengono bruciati per impedire alle persone di pensare.

In ogni caso, il tema ricorrente è la “gestione della parola” e dell’informazione. In Brave New World il linguaggio non è forzato, ma la popolazione è anestetizzata dal piacere continuo; in Fahrenheit 451 si vieta la lettura per renderla impossibile. In 1984, l’attacco al pensiero è diretto e sistemico, mediante la costruzione ex novo di una “lingua artificiale” capace di rimodellare il cervello stesso dei cittadini.

Questi romanzi, se letti insieme, formano un mosaico di avvertimenti riguardo ai diversi modi in cui la libertà può essere compromessa.

Nessun potere totalitario si limita a controllare i corpi: mira sempre, in modo o nell’altro, a controllare anche la comunicazione e la conoscenza.

18) La memoria collettiva e il futuro della libertà

Se la lingua è lo strumento principale con cui le comunità umane comunicano e tramandano il sapere, allora la battaglia per la memoria collettiva si combatte anche sul piano linguistico.

1984 mostra come la riscrittura sistematica del passato cancelli un’intera cultura, lasciando i cittadini in balia del presente, incapaci di verificare le menzogne del Partito.

La libertà, allora, non dipende solo dalle leggi formali, ma anche dalla capacità di ricordare, di conservare testi, documenti, parole che possano testimoniare la pluralità della storia.

Se non si trasmettono i fatti (e le parole per descriverli), le generazioni future non sapranno neppure di essere oppresse. Ecco perché, nella finzione orwelliana, il Ministero della Verità è il cardine del sistema: chi controlla il passato, controlla il futuro.

19) “Siamo già in 1984?”: un dibattito sempre aperto

La domanda “Siamo già in 1984?” è stata posta innumerevoli volte. Da un lato, molti riconoscono analogie tra la distopia orwelliana e aspetti del mondo contemporaneo: la sorveglianza elettronica, la manipolazione mediatica, la polarizzazione ideologica, il potere dei colossi tecnologici.

Dall’altro, esiste una sostanziale differenza: l’assenza di un Partito unico e la presenza di una pluralità di fonti informative, che fa sì che il controllo non sia (almeno in gran parte del mondo) totalizzante come in Oceania.

Più che dire “siamo in 1984”, sarebbe corretto affermare che 1984 rimane un monito su come un regime potrebbe evolversi se la società smettesse di difendere la libertà di espressione e la varietà linguistica.

I rischi non vanno sottovalutati, ma al contempo bisogna riconoscere che molte libertà di cui oggi godiamo non esistono in 1984, e questo dovrebbe spingerci a difenderle con fermezza.

20) The Show Is Over (But They’re Still Watching)

La neolingua di Orwell (o “Newspeak”/“nuovoparlare”) è uno dei più potenti simboli letterari del controllo totalitario sul linguaggio e, quindi, sul pensiero.

1984 ci mostra un mondo in cui l’Ingsoc governa grazie a un’innovazione linguistica pensata per estirpare ogni seme di critica e di dissenso.

La “morale” di questo romanzo è semplice ma profonda: non può esserci libertà senza la libertà di dire, nominare e pensare le cose.

In una società dominata dalla paura del psicoreato, la lingua artificiale eliminando parole proibite, elimina anche le idee proibite.

Attraverso il Ministero della Verità, il Partito riscrive la storia e confonde il passato, mentre il bipensiero legittima la contraddizione perenne. Tutto ciò conduce a un incubo in cui l’individuo non possiede più gli strumenti cognitivi ed emotivi per ribellarsi.

Nella nostra epoca digitale, non esiste un unico Grande Fratello, ma molteplici attori (aziende tecnologiche, governi, gruppi di pressione) che, per ragioni diverse, incidono sui flussi di informazione e sui nostri modi di comunicare.

La lezione di Orwell non perde di attualità: la difesa di un linguaggio ricco e vario, e la consapevolezza critica nel suo uso, restano pilastri imprescindibili di ogni comunità democratica.

Bibliografia essenziale di George Orwell

Di seguito, alcuni dei principali libri di Orwell, con link di acquisto in inglese e italiano (si tratta di riferimenti a store online tipicamente utilizzati, ma esistono numerosi altri canali):

- 1984

- Animal Farm (in italiano: La fattoria degli animali)

- Homage to Catalonia (in italiano: Omaggio alla Catalogna)

- Down and Out in Paris and London (in italiano: Senza un soldo a Parigi e a Londra)

- The Road to Wigan Pier (in italiano: La strada di Wigan Pier)

(Si possono ovviamente reperire le stesse opere anche presso librerie fisiche, altri store online e biblioteche pubbliche. Prima che vengano bruciate…)