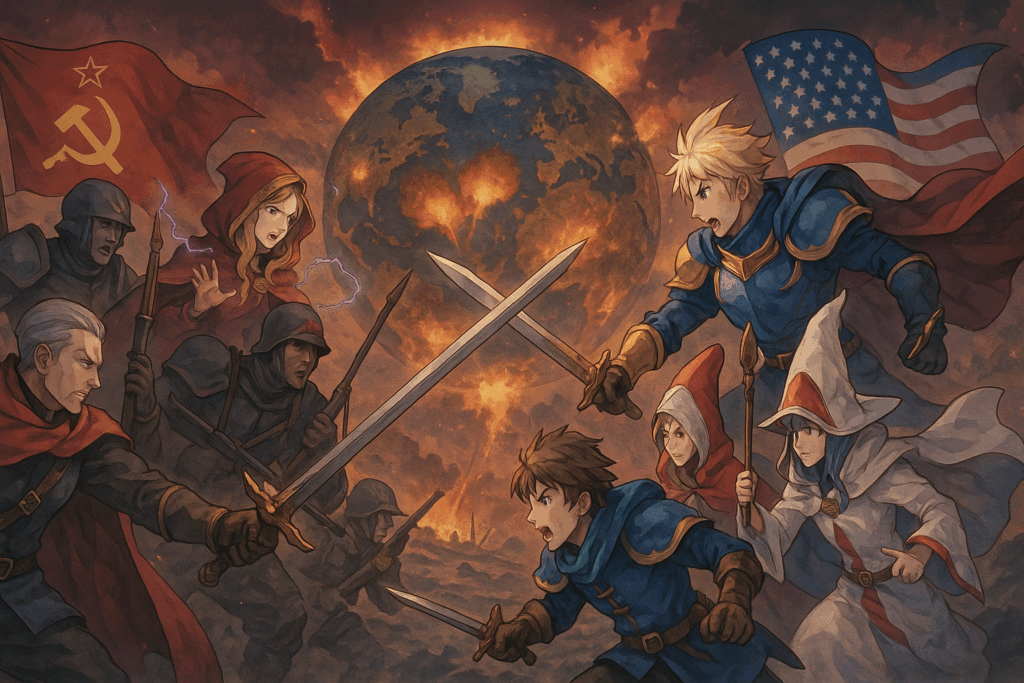

Nel grande teatro delle sfide che hanno segnato il Novecento, poche possono eguagliare per intensità, dramma e valore simbolico lo scontro tra Anatoly Karpov e Garry Kasparov del 1984. Non si trattò solo di una partita di scacchi, ma di un’epopea mentale lunga cinque mesi, capace di rispecchiare i giochi di potere dell’Unione Sovietica, la tensione tra generazioni, e il confronto tra due visioni opposte della vita e del talento.

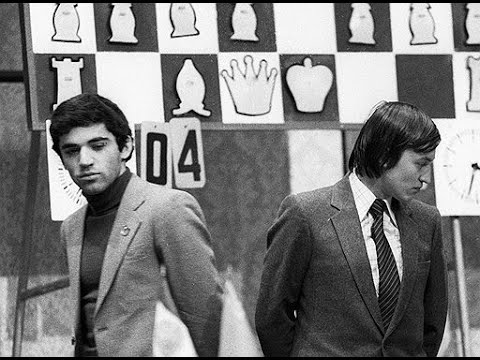

Era il 10 settembre 1984 quando ebbe inizio il match per il titolo mondiale a Mosca, nel cuore di un’URSS ancora saldamente in mano alla gerontocrazia brezhneviana. Il detentore del titolo mondiale era Anatoly Karpov, il simbolo di una scacchiera ordinata, metodica, geometrica. Garry Kasparov, invece, rappresentava l’impeto della novità: un giovane talento nato a Baku, in Azerbaigian, considerato da molti un “virtuoso della scacchiera” già dalla giovane età.

Karpov era il campione designato dal sistema, cresciuto sotto l’ala protettiva delle istituzioni sovietiche. Kasparov sembrava voler spezzare le regole non scritte, portando sulla scacchiera una ferocia competitiva e un’energia mai viste prima. La loro rivalità non era solo tecnica, ma culturale, politica, quasi esistenziale.

Il match del 1984 doveva essere il più classico degli scontri tra maestro e allievo, ma si trasformò presto in qualcosa di completamente diverso. Le regole del match stabilivano che il vincitore sarebbe stato il primo a raggiungere sei vittorie, senza contare le patte. Dopo 9 partite, Karpov era avanti 4 a 0. Sembrava l’anticamera di un’umiliazione storica per il giovane Garry Kasparov. Ma qualcosa accadde.

Kasparov cambiò strategia: si mise a pareggiare sistematicamente, evitando rischi, aspettando il cedimento dell’avversario.

Una mossa mentale oltre che tecnica. Le partite patte iniziarono ad accumularsi. Sessanta, settanta, ottanta.

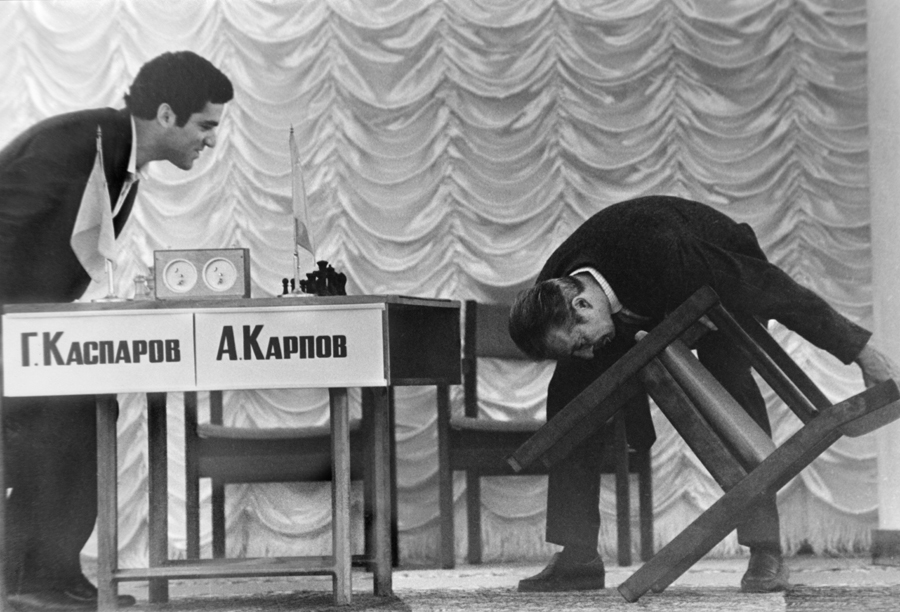

Karpov vinse una quinta partita alla 27esima, ma poi si spense lentamente, consumato fisicamente e psicologicamente. Kasparov cominciò a rosicchiare: alla 47esima partita vinse la sua prima, poi la seconda alla 48esima. Il punteggio era ora 5-2. Ma la storia non permise di vedere l’esito finale.

Alla 48esima partita, il match venne sospeso. La decisione fu presa dal presidente della FIDE, Florencio Campomanes, con la motivazione ufficiale della tutela della salute dei giocatori.

Tuttavia, in molti lessero la mossa come un tentativo di salvare Karpov da un crollo annunciato. Kasparov protestò duramente: era convinto che, con l’inerzia dalla sua parte, avrebbe potuto vincere il titolo mondiale.

La sospensione del match Karpov Kasparov 1984 non ha precedenti nella storia degli scacchi. Mai prima, e mai dopo, un match per il titolo mondiale è stato interrotto senza un vincitore.

Quel primato anomalo – un match di 48 partite, di cui 40 patte, e nessun campione proclamato – rimane un simbolo di un’epoca dove la politica poteva ancora muovere le pedine sulla scacchiera.

Ma chi erano davvero i due contendenti?

Anatoly Karpov era l’uomo dell’establishment: posato, imperscrutabile, riflessivo. Il suo stile di gioco era considerato iper-razionale, una sorta di scienza applicata alla strategia. Aveva conquistato il titolo mondiale nel 1975, subentrando a Bobby Fischer dopo il ritiro di quest’ultimo, e lo aveva difeso per quasi un decennio. Karpov è stato a lungo considerato il prototipo del campione sovietico.

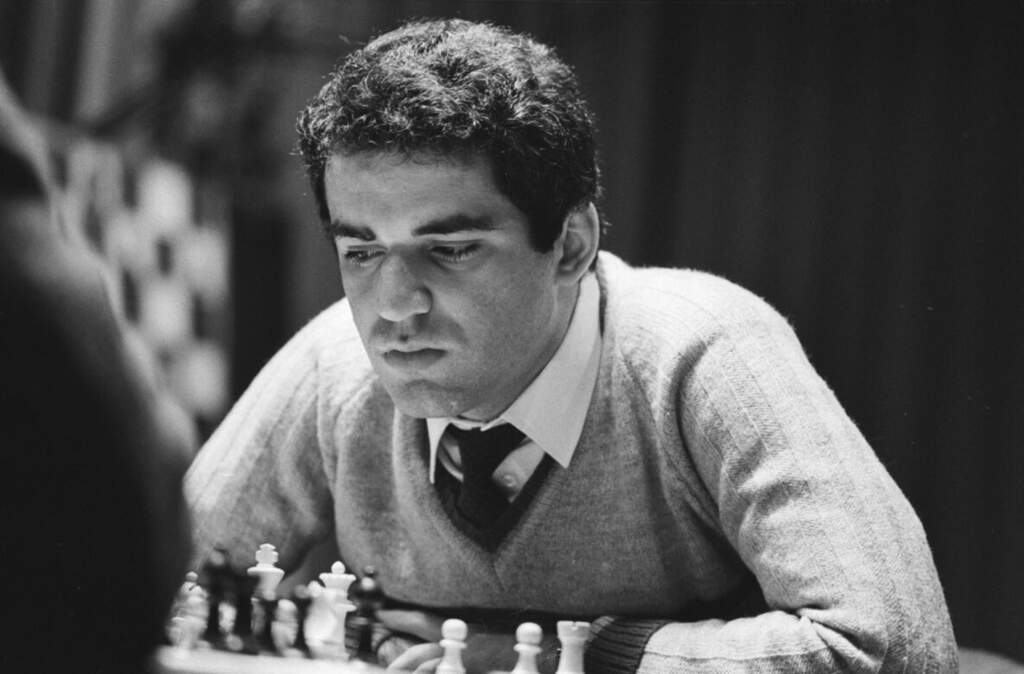

Garry Kasparov, invece, era l’uragano. Nato a Baku nel 1963, da madre armena e padre ebreo, rappresentava una minoranza dentro una minoranza. Già da ragazzo era stato indicato come il futuro degli scacchi.

L’Azerbaigian, terra dai confini mobili e dalla storia tormentata, aveva dato i natali a un talento esplosivo, dotato di un intuito fuori dal comune. Kasparov era diverso. Parlava troppo, si muoveva troppo, pensava troppo in fretta. E proprio per questo era irripetibile.

Il match del 1984 diventò il preludio di una rivalità che avrebbe segnato un’epoca. I due si sarebbero affrontati ancora, e Kasparov avrebbe conquistato il titolo mondiale l’anno successivo, nel 1985, diventando il più giovane campione della storia. Ma quella prima sfida, quella “Karpov Vs Kasparov 1984”, resta impressa nella memoria collettiva per la sua estenuante durata, per il dramma umano, per l’incertezza, per il simbolismo.

In un certo senso, fu l’ultimo grande match del secolo scorso a essere giocato non solo sulla scacchiera ma anche sul palcoscenico della geopolitica. L’Unione Sovietica era al tramonto, e l’energia che Kasparov portava da Baku sembrava anticipare le crepe che presto avrebbero fatto crollare l’intero impero.

Quel match è stato anche l’origine della fama planetaria di Garry Kasparov. Da “virtuoso della scacchiera”, diventò ben presto simbolo dell’intelligenza in movimento, dell’uomo capace di sfidare i sistemi, anche quelli politici.

Dopo il ritiro dalle competizioni, Kasparov si sarebbe dedicato alla scrittura, all’attivismo politico, diventando uno degli oppositori più noti di Vladimir Putin.

Ma tutto cominciò lì, nel 1984, con un match che non finì.

Oggi, riguardare le partite di quel match significa osservare due menti in stato di grazia, due modi opposti di interpretare lo stesso gioco. Karpov, come un architetto che costruisce cattedrali silenziose; Kasparov, come un direttore d’orchestra impaziente, che cerca continuamente il crescendo.

“Karpov Vs Kasparov” non fu solo una sfida. Fu un primato sotto scacco: la partita infinita, l’elogio della resistenza, l’alba di un nuovo mondo in 64 caselle.

E mentre il mondo cambiava, il titolo mondiale restava ancora da assegnare. Ma nella mente di milioni di appassionati, quel match aveva già trovato un vincitore: lo spirito del gioco, l’intelligenza umana portata ai limiti, la passione che trasforma un confronto in un mito.

Una scacchiera a volte può diventare un palcoscenico di dimensioni placentarie. La mossa decisiva? Quasi sempre quella che non ti aspetti.