C’era una volta a Tokyo, in un’epoca in cui le chitarre rock degli anni ’70 riecheggiavano come leggende nei walkman di ragazzi e un’eclissi culturale silenziosa stava per avvicinare Oriente e Occidente.

Nel quartiere di Katsushika, tra lanterne di carta e insegne al neon, un giovane artigiano osservava incantato un piccolo giocattolo.

Forse Wim Wenders lo avrebbe immaginato così nel suo Tokyo-Ga o Perfect Days: un uomo con gli occhi pieni di sogni, circondato da bambole di celluloide impolverate, mentre in sottofondo suona una ballata dell’equivalente nipponico dei Led Zeppelin.

È l’inizio di una storia che mescola realtà e mito, marketing e magia, dall’alba del secolo scorso fino alle manie globali di oggi, attraversando decenni come fossero fermate di un viaggio in metropolitana.

Questa è la storia della Sekiguchi Corporation, la casa giapponese che ha dato vita a giocattoli e personaggi entrati nell’immaginario collettivo.

Il significato di “Sekiguchi”

Prima di addentrarci nella fiaba industriale della Sekiguchi Corporation, fermiamoci un istante sul nome. I

In giapponese Sekiguchi si scrive 関口, un nome che evoca un’immagine geografica: un “passaggio di confine”, la bocca (口, kuchi/guchi) di una barriera o portale (関, seki).

Non è un caso che proprio questo cognome appartenga alla famiglia fondatrice: sembra quasi un presagio, un varco attraverso cui il Giappone avrebbe aperto le porte dei suoi giocattoli al mondo.

Del resto, i nomi giapponesi portano spesso con sé significati profondi, e Sekiguchi richiama l’idea di un ingresso verso qualcosa di nuovo.

Come un checkpoint da attraversare, Sekiguchi era destinata sin dal nome a fare da ponte tra culture, introducendo l’Occidente a un modo diverso di concepire i giocattoli.

Le origini della Sekiguchi: bambole di celluloide e sogni di fine Taishō

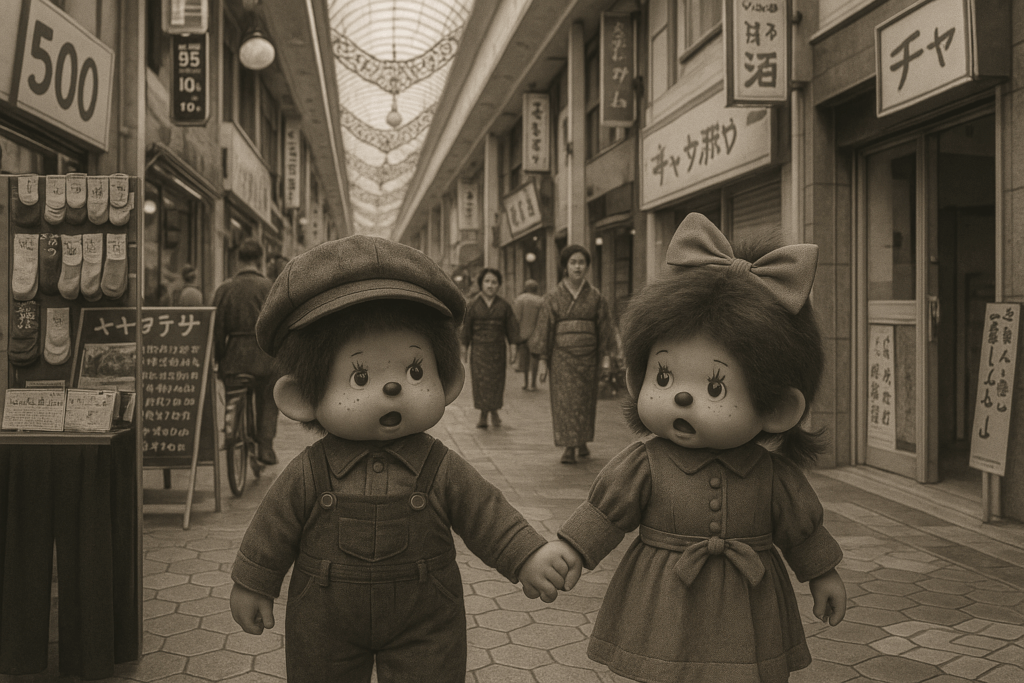

La storia della Sekiguchi Corporation inizia nel lontano 1918, al crepuscolo dell’era Taishō, quando Koichi Sekiguchi fonda un piccolo laboratorio artigianale a Tokyo.

Nasce come Sekiguchi Celluloid Processing Plant, una bottega dove vengono prodotte artigianalmente piccole bambole in celluloide destinate all’esportazione oltreoceano.

In quegli anni, il mondo è assetato di nuovi giocattoli: la Prima guerra mondiale ha messo in ginocchio l’industria europea (un tempo dominata dai tedeschi) e il Giappone è pronta a colmare quel vuoto.

Nel 1927 il Sol Levante è già il primo produttore mondiale di bambole per valore di produzione. Tra le aziende protagoniste c’è proprio Sekiguchi.

「1918(大正7)年に関口セルロイド加工所として誕生しました。セルロイドでつくられた人形を海外に輸出するようになると、周りに下請けの仕事をする工場がたくさんできました。」city.katsushika.lg.jp

“Nel 1918 (anno Taishō 7) nacque il laboratorio di lavorazione della celluloide Sekiguchi. Quando iniziò a esportare all’estero bambole fatte di celluloide, sorsero intorno ad esso molte fabbriche subappaltatrici.”

Sekiguchi prospera dunque in un contesto vivace: Shin-Koiwa, il quartiere dove ha sede, si trasforma da zona rurale a cittadella industriale proprio grazie al fiorire di queste attività artigianali.

Le bambole di celluloide, con i loro colori vivaci e l’aspetto lucido, conquistano i bambini e i collezionisti oltreoceano.

Eppure, come in ogni favola, arriva un momento buio: la celluloide è altamente infiammabile e la Seconda guerra mondiale interrompe bruscamente i commerci.

Nel 1941 la ditta – ormai riorganizzata come Sekiguchi Kogyo Kabushiki Kaisha – perde la maggior parte dei clienti esteri a causa del conflitto.

Proprio come un eroe che risorge dalle ceneri, alla fine della seconda guerra mondiale Sekiguchi riprende la produzione di giocattoli dal giorno stesso della resa giapponese nel 1945, decisa a riportare un sorriso ai volti dei bambini nell’era della ricostruzione.

Gli anni del dopoguerra vedono un grande cambiamento tecnologico: la vecchia celluloide cede il passo a materiali più sicuri e innovativi.

Intorno al 1954 Sekiguchi perfeziona la tecnica per produrre bambole in vinile leggero (soft vinyl o sofubi in giapponese). È una piccola rivoluzione.

Immaginate un Giappone in rapida trasformazione economica, i ritmi frenetici della modernità che avanzano: nel frattempo nelle case arrivano bambole più morbide e rassicuranti, perfette per essere abbracciate.

Le bambole di vinile soffice conquistano il pubblico: negli anni ’50 e ’60 andavano di moda pupazzi più grandi, raffiguranti teneri bimbi o buffi animaletti, spesso pensati non tanto per essere giocattoli da maltrattare, quanto oggetti da collezione e decorazione. Non sorprende quindi che fossero gli adulti – e non solo i bambini – ad acquistare queste figure e a esporle con orgoglio sulle mensole, un po’ come si farebbe con un disco di Bowie o un poster dei Pink Floyd.

La svolta degli anni ’60

Fino agli anni ’60 Sekiguchi aveva vissuto esportando per conto terzi: il Giappone produceva giocattoli a basso costo per l’Occidente e l’azienda era parte di quel motore. I tempi stavano cambiando.

Negli stessi anni in cui molte band rock smettevano di suonare cover per cercare una voce propria, anche Sekiguchi decise di mettersi in proprio.

Nel 1962 la guida della Sekiguchi passa alla nuova generazione (nella figura del nipote del fondatore, Kouichi Sekiguchi, che assume il ruolo di presidente).

Pochi anni dopo avviene una scelta strategica cruciale: di fronte alla crescita dei salari in Giappone e alla concorrenza emergente di paesi in via di sviluppo, Sekiguchi abbandona gradualmente il ruolo di semplice fabbrica per conto di committenti esteri e si concentra sul mercato interno giapponesej. È una decisione coraggiosa, un cambio di rotta che in termini musicali potremmo paragonare a quello di un gruppo che decide di produrre un concept album invece di seguire le hit del momento.

All’inizio, per qualche tempo, l’azienda continua comunque a produrre bambole “educative” su commissione – un po’ sul modello di Popo-chan, la popolare bambola bebè famosa in Giappone (oggi marchio People). Ma presto Sekiguchi inizia a sviluppare idee proprie, attingendo all’esperienza maturata con i vinili morbidi. Nascono così i primi giocattoli iconici a marchio Sekiguchi:

- Poppo-chan (1969) – una bambola bebè dagli occhioni dolci, antenata delle future tenere creature che verranno. In un periodo in cui negli Stati Uniti dilaga la Barbie e in Europa impazzano i giocattoli di latta, Poppo-chan incarna un gusto giapponese per il cute tradizionale: guance paffute, espressione bonaria, un bambolotto pensato per essere accudito. Questo giocattolo getta le basi della filosofia Sekiguchi: “far innamorare non solo i bambini, ma anche i genitori”.

- Mademoiselle Jejé (1973) – dal nome si potrebbe pensare a Parigi, ma questa mademoiselle è giapponese al 100%. Jejé è una elegante bambolina fashion, con guardaroba curato e un dettaglio innovativo: può succhiarsi il pollice. Sì, proprio così – un gesto semplice ma incredibilmente tenero, che la rende “viva” agli occhi di chi la tiene in braccio. Questa caratteristica sarà importante nel prosieguo della nostra storia. Jejé è un successo moderato, ma soprattutto è un laboratorio di idee: Sekiguchi sperimenta materiali, design e concept di gioco nuovi.

- Kuta-Kuta Monkey (1972) – in mezzo ai due, va menzionato un prototipo particolare: la scimmietta “kuta-kuta” (in giapponese significa più o meno “molto stanco/moscio”). È un pupazzo con corpo morbido di peluche e testa in vinile: sembra un peluche, ma ha musetto e manine in plastica soffice. Un ibrido insolito per l’epoca, nato forse per caso o forse per genio, che vende discretamente. Nessuno poteva immaginare che proprio da qui sarebbe scaturito il fenomeno che definì un’era.

Questi prodotti testimoniano la crescente fiducia di Sekiguchi nelle proprie capacità creative.

L’azienda, ormai ufficialmente ribattezzata Sekiguchi Co., Ltd. nel 1976, sta gettando le fondamenta per qualcosa di speciale.

È come se stesse accordando gli strumenti prima del concerto e il concerto in questione è pronto a iniziare nel 1974, l’anno in cui il Giappone vedrà esordire sul palcoscenico mondiale un buffo cucciolo di scimmia.

1974: Monchhichi, il mito con il dito in bocca

Il 25 gennaio 1974 è una data da ricordare: sugli scaffali dei negozi giapponesi compare un nuovo giocattolo destinato a diventare leggenda.

Si chiama Monchichi (モンチッチ) ed è l’evoluzione diretta di quella scimmietta “kuta-kuta” di due anni prima.

Monchichi è un piccolo bebè-scimmia dall’aria dolce, con il corpo in morbido peluche, un visino di vinile, pollicione in bocca e un minuscolo ciuccio rosso che penzola dalla mano. Un incrocio tra un peluche da coccolare e una bambola da accudire: in una parola, irresistibile.

L’idea di Monchhichi nasce dall’intuizione che un giocattolo può essere tenero e coccoloso come un peluche, ma anche espressivo e interattivo come una bambola. Sekiguchi unisce due mondi: il tatto morbido del peluche (per abbracciarlo) e i dettagli del viso in vinile (per dargli carattere).

Monchhichi eredita da Jejé la trovata del dito in bocca: il bambolotto può succhiarsi il pollice, simulando il gesto tipico di un neonato.

Questa semplice caratteristica scatena nei bambini un affetto immediato.

Il nome stesso Monchhichi è curioso e dal sapore internazionale. Si racconta che derivi da due parole francesi, “mon” e “petit”, cioè “il mio piccolo (tesoro)”.

Un nome che suona dolce e giocoso, perfetto per un cucciolo da amare. (Alcuni notano anche la somiglianza con monkey – scimmia in inglese – e con chu-chu, il suono giapponese del ciucciare: insomma, un nome multinazionale per un personaggio universale).

Monchhichi viene lanciato sul mercato giapponese all’inizio del ’74 e – senza bisogno di campagne pubblicitarie milionarie – diventa subito un fenomeno di massa.

Come ricorderà Toshitaka Yoshino, erede della famiglia Sekiguchi, l’azienda all’epoca non aveva nemmeno una struttura di marketing domestico; fu il passaparola quasi accidentale a far esplodere le vendite fin dall’inizio.

Immaginate i bambini che ne parlano a scuola, i genitori che ne comprano uno e poi un secondo per l’altro figlio, il vicino di casa che lo vede e lo vuole per il suo compleanno.

In poco tempo Monchhichi è dappertutto in Giappone: un’epidemia di dolcezza. Le fabbriche Sekiguchi faticano a star dietro alla domanda, producendo incessantemente questi pupazzetti col ciuccio.

「モンチッチは、発売と同時に大流行。国内だけでなく、オーストリアを皮切りに海外にも輸出され、世界中で大人気となりました。特にヨーロッパでの人気が高く、日本で販売されていなかった1985年からの10年間も、フランスでは販売が続いていたそうです。」note.com

“Monchhichi, appena messo in vendita, divenne un boom. Non solo in patria: a partire dall’Austria fu esportato all’estero, e divenne popolarissimo in tutto il mondo. In particolare ebbe enorme successo in Europa, tanto che persino nel decennio 1985-1995 – quando in Giappone non veniva più distribuito – in Francia continuarono a vendersi Monchhichi.”

Già nel 1975 Monchhichi prende il volo per l’estero: Sekiguchi porta il suo piccolo ambasciatore al Salone del Giocattolo di Norimberga, in Germania, e un distributore austriaco se ne innamora immediatamente.

È l’inizio di una seconda ondata di mania, questa volta su scala globale. Monchhichi conquista l’Europa centrale (Austria, Germania, Svizzera) prima di arrivare in tutti i paesi europei, negli Stati Uniti (dove Mattel ne ottiene la licenza negli anni ’80), in Sud America e perfino in Sud Africa.

Monchhichi diventa un autentico character internazionale, uno dei primi esempi di personaggio transmediale del Giappone pre-Hello Kitty.

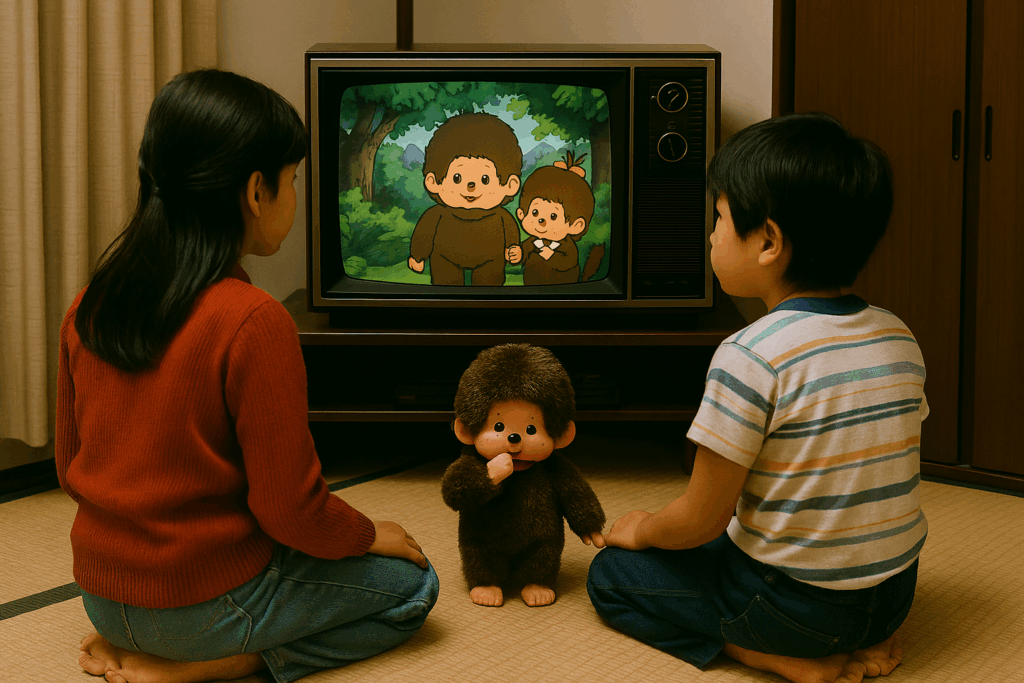

Ci saranno cartoni animati dedicati a lui: un anime giapponese nel 1980 e persino una serie animata americana, Monchhichis, prodotta da Hanna-Barbera nel 1983, segno che il piccolo primate aveva fatto breccia anche nell’immaginario occidentale.

Eppure, come spesso accade alle rockstar e… ai giocattoli, dopo il picco arriva un periodo di declino.

Verso la metà degli anni ’80 la febbre Monchhichi si affievolisce.

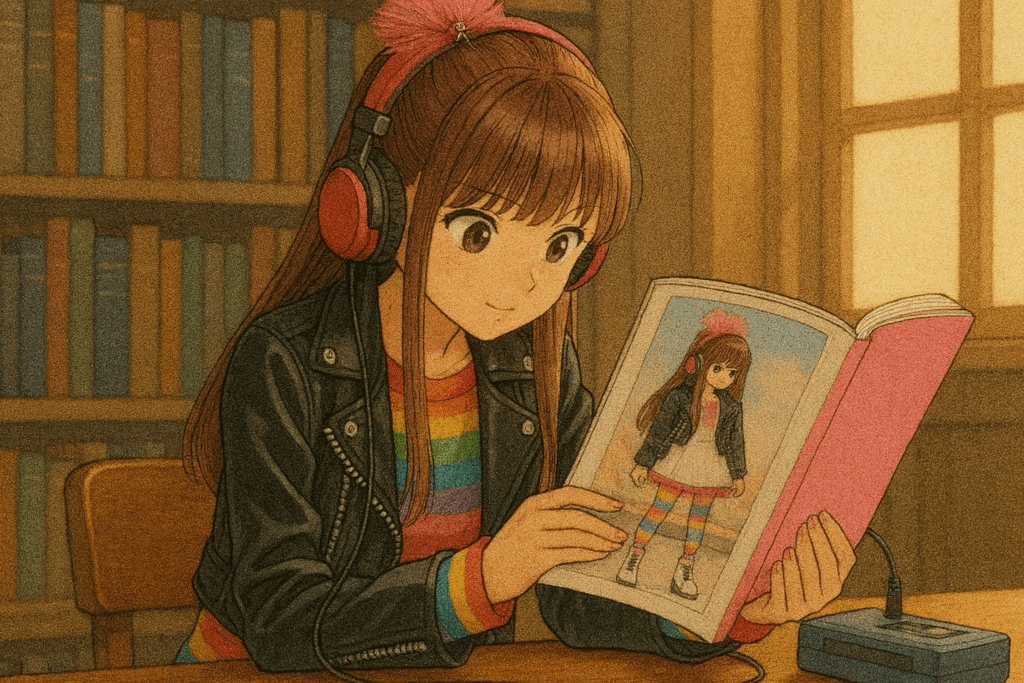

In Giappone, i ragazzini sono attratti da nuove mode (sono gli anni dei robot trasformabili e dei videogame al neon) e Monchhichi passa di moda.

In Europa le vendite calano, tanto che Sekiguchi decide di sospendere la distribuzione globale.

Fa eccezione la Francia: qui il romanticismo verso il piccolo bebè-scimmia resiste tenacemente, e per dieci anni (1985-1995) i Monchhichi continuano a stare sugli scaffali dei negozi francesi anche quando altrove sono introvabili.

È un aneddoto sorprendente – quasi un contrappasso culturale, se pensiamo che il nome Monchhichi aveva radici francesi. La Francia non ha mai smesso di amare quei pupazzi, tramandandoli forse di genitore in figlio durante una generazione.

Tra anime, soft manga e culture visive dell’affetto

Come ogni character giapponese degno di questo nome, Monchhici ha avuto una vita parallela nel mondo dell’animazione.

Il primo anime giapponese dedicato al personaggio fu trasmesso nel 1980 su Fuji TV con il titolo Monchhichi Monogatari. Una serie breve, dolce, ambientata in un villaggio nel cuore della natura, popolato da piccoli Monchhichi intenti a imparare valori come l’amicizia, la gentilezza, la fiducia. Nessuna battaglia, nessun antagonista – solo la quotidianità, filtrata attraverso gli occhi teneri e sognanti di creature pelose. Un’animazione che più che “raccontare” educava al sentimento.

Nel 1983, invece, negli Stati Uniti, la Hanna-Barbera produce Monchhichis, un cartone animato del sabato mattina in chiave fantasy. Qui i Monchhichi diventano una sorta di clan magico alle prese con i malvagi Grumplins. Il tono si fa più dinamico e avventuroso, con musiche epiche e uno storytelling molto più vicino al mondo dei Masters of the Universe o dei Thundercats.

La differenza tra le due versioni è emblematica: in Giappone Monchhichi era un compagno affettivo, in Occidente diventava un eroe narrativo. Entrambe a loro modo funzionavano. Era la prova definitiva della trasversalità del personaggio di Monchhichi, capace di adattarsi a contesti culturali diversi mantenendo intatta la tenerezza del proprio cuore.

Questa ibridazione tra giocattolo e immaginario visivo apre la porta a un altro ambito in cui Sekiguchi ha lasciato il segno: quello che potremmo chiamare, anche se informalmente, soft manga.

Soft manga: l’estetica delle piccole emozioni

Il termine non è ufficiale, ma rende bene l’idea: soft manga è una categoria ibrida, a metà tra manga sentimentale, illustrazione emotiva, narrativa visuale gentile. Si tratta di un’estetica che punta sull’intimità quotidiana, su emozioni leggere ma profonde, su personaggi dai lineamenti semplici, sognanti, rassicuranti.

Sekiguchi non ha prodotto manga in senso stretto, ma il suo stile ha influenzato profondamente l’immaginario visivo giapponese dagli anni ’70 in poi. Basta guardare i lineamenti di Monchhichi, Poppo-chan, Jejé o Momoko per riconoscere quella poetica: occhi grandi, colori tenui, forme morbide.

È lo stesso spirito che ritroviamo nei manga slice of life come Chibi Maruko-chan, Shugo Chara!, oppure nei capolavori magici come Creamy Mami e Minky Momo, dove le protagoniste bambine vivono avventure in un mondo che somiglia a una stanza da sogno.

Sekiguchi ha contribuito, in modo quasi sotterraneo, a canonizzare un’estetica dell’affetto: non il dramma, non il conflitto, ma il conforto.

Una narrativa fatta di piccole cose. Le bambole e chara della Sekiguchi sono oggetti emotivi che stimolano la cura e l’empatia, come certi manga dove l’azione è solo un pretesto per parlare di crescita personale, solitudine, relazioni familiari.

Non è un caso che, negli anni 2000, Sekiguchi abbia acquisito la produzione delle Momoko Dolls – bambole da collezione ispirate a un ideale di ragazza giapponese indipendente e introspettiva, quasi una protagonista silenziosa di un manga josei.

Momoko è una ragazza dei nostri giorni, minimalista nel look, sofisticata nei dettagli, eppure anche lei racconta – in silenzio – una storia di vita interiore.

Il ritorno del “soft”: come Sekiguchi parla ai webtoon e al nuovo collezionismo

Oggi, nell’era post-digitale, quell’estetica “soft” è tornata più forte che mai, anche al di fuori del Giappone. Pensiamo ai webtoon coreani più dolci come Jang Geum’s Dream o Romance 101: storie dove i personaggi sembrano parlare la lingua visiva delle bambole Sekiguchi.

Facce tonde, gesti piccoli, microdrammi quotidiani, tanto bianco attorno per far respirare le emozioni. È un’estetica che privilegia la cura e la connessione umana rispetto allo shock o all’azione.

Nel mondo del collezionismo la Sekiguchi ha anticipato i designer toys da scaffale ben prima della moda Funko. Oggi collezionare giocattoli kawaii è diventato una pratica adulta, con vere e proprie gallerie dedicate.

Se i Funko Pop! dominano l’Occidente con il loro minimalismo ironico, in Oriente il fenomeno è più profondo e sfaccettato: Pop Mart e personaggi come Labubu (creato da Kasing Lung) mostrano chiaramente una filiazione – o almeno un’ispirazione – dalla filosofia Sekiguchi: creare personaggi amabili, malinconici, narrativi, capaci di attivare affetto intergenerazionale.

La differenza? Dove Funko gioca con l’iconicità, Sekiguchi e i suoi eredi cinesi-coreani giocano con l’intimità emotiva. È un’altra grammatica visiva, un’altra sintassi affettiva. Monchhichi, con il suo pollice in bocca e lo sguardo sognante, resta ancora oggi una delle lettere più dolci di quell’alfabeto universale.

Tra Occidente ed Oriente: lezioni di marketing e revival

Gli anni ’80 rappresentano uno scenario curioso di parallelismi tra Oriente e Occidente nel mondo dei giocattoli. Mentre in Giappone la mania Monchhichi iniziava a tramontare, in America esplodeva una febbre da bambole di analoga intensità: nel Natale 1983 i Cabbage Patch Kids (le bambole “di cabbage”, note in Italia come Bambole Ciccio Bello in versione americana) scatenarono un delirio tale che si verificarono vere e proprie rivolte nei negozi, con genitori che si azzuffavano pur di accaparrarsi l’ultimo esemplare.

Era la cabbage patch mania, la versione occidentale della monchhichi-mania. Cambiavano i protagonisti – da una scimmietta giapponese a una bambola paffuta americana – ma il copione era simile: domanda impazzita, scaffali vuoti, edizioni limitate contese come biglietti per un concerto dei Rolling Stones.

In quel periodo anche altri fenomeni emersero: i Masters of the Universe, i Transformers, ogni anno una nuova ossessione collezionistica sembrava prendere il controllo dell’immaginario infantile (e delle tasche dei genitori).

Sekiguchi, con il suo bagaglio di esperienza, trasse alcune lezioni importanti da quel ciclo di ascesa, declino e revival. Una su tutte proveniva addirittura dal fondatore, come ricorda il pronipote Toshitaka Yoshino: “Un’azienda di giocattoli non deve mai diventare troppo grande, altrimenti fallirà. Non bisogna ingrandirsi troppo.”j.

Questo motto di famiglia, tramandato dal bisnonno fondatore, è stato ed è tuttora la bussola strategica dell’azienda. Significa scegliere una crescita sostenibile, non farsi travolgere dalla tentazione di espandersi senza freni durante i boom, per poi collassare.

Mentre aziende occidentali come Coleco (produttrice dei Cabbage Patch Kids) conobbero rapidi successi e altrettanto rapidi tracolli, Sekiguchi mantenne una gestione prudente e longeva – un po’ come una band che preferisce suonare nei teatri pieni ogni sera piuttosto che riempire uno stadio una volta sola e poi sciogliersi.

「玩具屋は大きくするとつぶれるから、決して大きくしてはならない。」j-big.de

“Un’azienda di giocattoli, se diventa troppo grande, va in rovina; perciò non bisogna mai farla diventare troppo grande.”

Il grande ritorno e la crescita consapevole

Verso la metà degli anni ’90, quando la nostalgia iniziava a bussare alle porte dei cuori (quei bambini dei ’70 stavano crescendo e provavano un dolce ricordo per i loro vecchi amici pelosi), Sekiguchi decise che era tempo di un grande ritorno.

In Germania, un veterano del settore giocattoli (Hermann Schneider, ex dirigente della Schleich) contattò personalmente la ditta giapponese proponendo di rilanciare Monchhichi sul mercato europeo.

Era il segnale che serviva: nel 1996 Monchhichi viene reintrodotto simultaneamente in Giappone e in diversi paesi. Come spesso accade, la seconda generazione di fan fu accompagnata dalla prima: i genitori che avevano avuto un Monchhichi da piccoli lo regalarono ai loro figli, creando un passaggio di testimone affettivo.

Da allora, il nostro amico con la passione per il ciuccio non ha più lasciato le vetrine: è rimasto un classico intramontabile, celebrando nel 2004 il 30º anniversario con tanto di matrimonio (Sekiguchi organizzò un evento in cui Monchhichi papà e Monchhichi mamma si “sposarono” ufficialmente, con tanto di torta nuziale e fan in delirio!).

Nel 2014 Monchhichi ha festeggiato i suoi primi 40 anni. Arrivato al 50º anniversario nel 2024, Monchhichi è stato nominato addirittura “CEO” di una società spin-off (la neonata Monchhichi Ltd.) – ovvero, sulla carta è Monchhichi stesso l’amministratore delegato della sua linea di prodotti, in un simpatico gioco di marketing volto a dargli ancora più indipendenza come character.

Una trovata quasi da fumetto (viene in mente Superman CEO della Justice League? O Topolino direttore della sua casa editrice?), che dimostra quanta cura e rispetto Sekiguchi abbia per la propria creatura.

Nel frattempo, Sekiguchi non è rimasta ferma al solo Monchhichi. Negli anni 2000 ha diversificato la produzione: ha acquisito ad esempio la linea della fashion doll Momoko Doll (una bambolina alla moda creata da Petworks, che Sekiguchi ha reso un prodotto di massa dal 2004), continuando al contempo a produrre peluche su licenza (oggi collabora a realizzare plush di Pokémon, Snoopy/Peanuts, Miffy e altri character internazionali).

Sekiguchi è sbarcata in Europa con una filiale propria (Sekiguchi Europe, fondata nel 2006) e ha stabilito partnership per la distribuzione globale, mantenendo però una struttura snella (oggi conta appena 35 dipendenti in Giappone e pochi altri in Europa).

La parola d’ordine è rimanere fedeli alla qualità e alla longevità: “gestire l’azienda con l’obiettivo di un governo corporativo di lungo termine”, come dice la famiglia Yoshino, piuttosto che cercare guadagni facili e rischiosi.

Eredità culturale: dall’era delle bambole alla mania globale

Riflettendo sul viaggio di Sekiguchi Corporation, viene da pensare a come molti giocattoli abbiano il potere di influenzare la cultura e viceversa.

Negli ultimi anni abbiamo visto l’esplosione di fenomeni globali dove il confine tra gioco, collezione e cultura pop diventa incredibilmente labile.

Pensiamo alla mania dei Funko Pop! in Occidente o, ancor di più, alla nuova ondata proveniente dall’Asia: in Cina, per esempio, l’azienda Pop Mart ha costruito un impero sui giocattoli da collezione “a scatola chiusa” (blind box).

Il suo fondatore, Wang Ning, è oggi tra i dieci miliardari più ricchi della Cina grazie alla mania scatenata da personaggi come i Labubu, buffe creature nate dalla collaborazione con l’artista Kasing Lung, diventati nel tempo un fenomeno culturale globale.

La Labubu mania ha contagiato fan in tutta l’Asia e non solo, alimentata da edizioni limitate, collaborazioni di alto profilo e un abile uso dei social media e dello storytelling collettivo.

In altre parole, Pop Mart ha portato nel nuovo millennio la stessa ricetta che Sekiguchi aveva sperimentato decenni prima: creare un personaggio adorabile, farlo diventare un oggetto di desiderio trasversale per età e paesi, e costruirvi intorno una comunità di appassionati.

Cambiano i mezzi (oggi c’è Instagram, ieri c’erano le fiere di settore e i passaparola sullo scuolabus), ma il succo è quello.

Pop Mart ha persino ridefinito il concetto di designer toys, elevando il collezionismo di figure in vinile a cultura mainstream.

Sekiguchi, dal canto suo, ha anticipato i tempi anche sul fronte del soft power nazionale. Oggi il Giappone è celebre nel mondo per i suoi character iconici – da Hello Kitty a Pikachu – e per la capacità di creare universi narrativi attorno ai giocattoli (basti pensare ai Pokémon che nascono come videogiochi e carte e diventano anime, film, gadget).

Monchhichi è stato uno dei precursori di questa tendenza: un character nato come giocattolo che si è espanso in anime, libri illustrati, cartoon internazionali e merchandising vario, restando però sempre fedele alla sua immagine pura e rassicurante.

Ancora oggi in Giappone Monchhichi è considerato un’ simbolo’icona kawaii vintage; a Tokyo, nel quartiere di Katsushika, gli è stato dedicato persino un Monchhichi Park (inaugurato nel 2016 nei pressi della sede storica della fabbrica) e davanti alla stazione di Shin-Koiwa troneggia la statua di bronzo di un Monchhichi, come testimoniato dalla blogger Akiko nel suo pellegrinaggio nostalgico.

Monchhichi è diventato una sorta di “figlio illustre” della città, impiegato anche come ambasciatore turistico locale – un destino che ricorda quello di certi personaggi dei fumetti (pensiamo a Astroboy a Niiza o a Doraemon a Takaoka) elevati a simboli cittadini.

In definitiva, la saga di Sekiguchi Corporation è più di una semplice cronaca industriale: è uno spaccato di cultura del Novecento e oltre, dove i giocattoli riflettono i sogni, le ansie e le gioie di diverse generazioni.

I giocattoli, come la musica, sono un linguaggio universale. Sekiguchi ce l’ha insegnato un Monchhichi alla volta, trasformando un piccolo sogno di famiglia in una mania globale che continua a risuonare, proprio come un vecchio riff di una canzone rock che non passa mai di moda. Basta un cenno di quelle note, anche solo per un attimo, per tornare a sentirci di nuovo bambini.