Quando si parla dei Micronauti, non si parla semplicemente di giocattoli. Si evoca una mitologia pop degli anni ’70 e ’80, un intero sistema solare di action figure, veicoli, astronavi componibili e misteriose sostanze dalle proprietà quasi alchemiche.

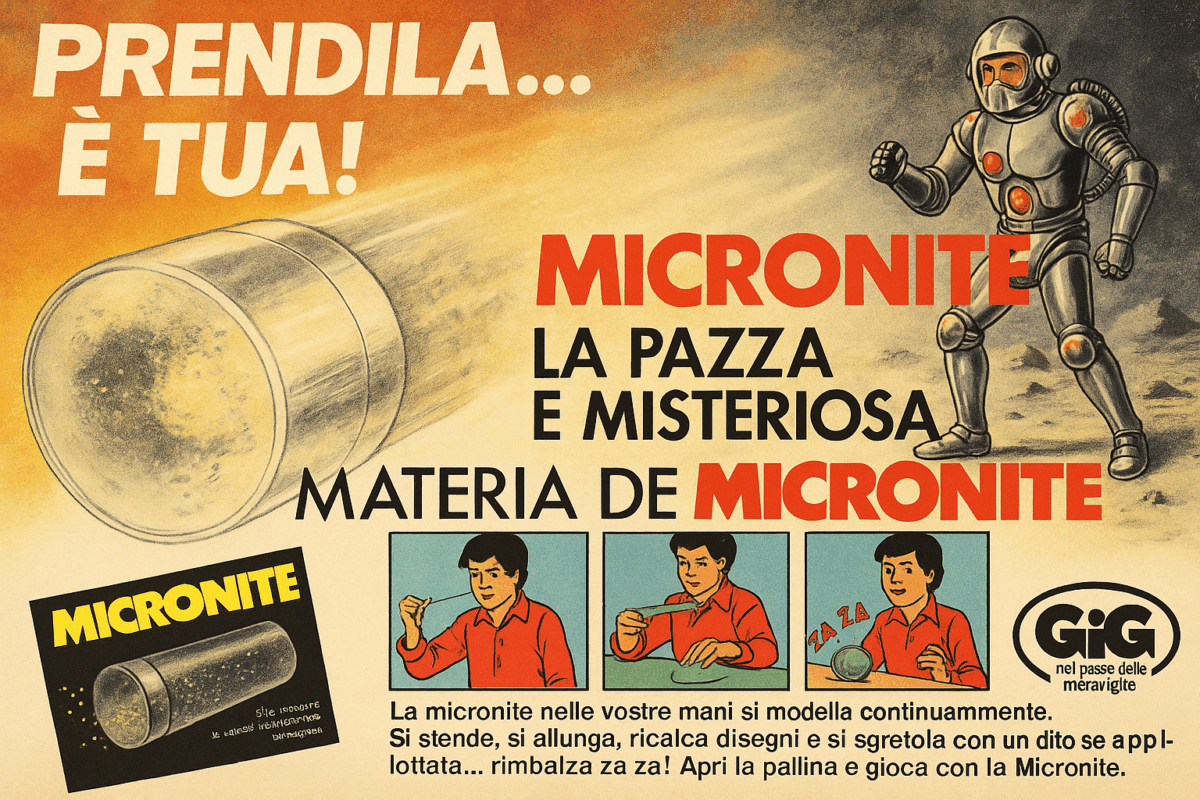

Tra tutte le meraviglie che costituivano l’universo di questi piccoli esploratori intergalattici – lanciati sul mercato italiano dal Gruppo GiG – una in particolare brilla ancora di luce propria nell’immaginario di chi c’era: la Micronite.

Che cos’è la Micronite?

Non si tratta di un elemento chimico né di una sostanza catalogabile nelle scienze materiali. Eppure, bastava averla tra le mani per sentire che ci si trovava di fronte a qualcosa che travalicava il giocattolo.

La Micronite era una sostanza flessibile, modellabile, fluorescente, che sembrava uscita da un laboratorio alieno o da una grotta di cristalli viventi.

Si vendeva in confezione ancora sigillata, protetta da un blister trasparente e spesso, come si fa con gli oggetti instabili o potenzialmente pericolosi.

Non si limitava a rimbalzare: si illuminava al buio. Ma, soprattutto, era in grado di prendere il calco della superficie su cui veniva appoggiata. Una capacità che, per una mente infantile ancora non avvezza al principio di adesione e coesione molecolare, appariva come magia pura.

Bastava schiacciarla su una chiave, un bottone, un dado… e il segno restava lì, perfetto, tridimensionale. Una specie di memoria materica. Una memoria che si portava dietro anche le sue cicatrici.

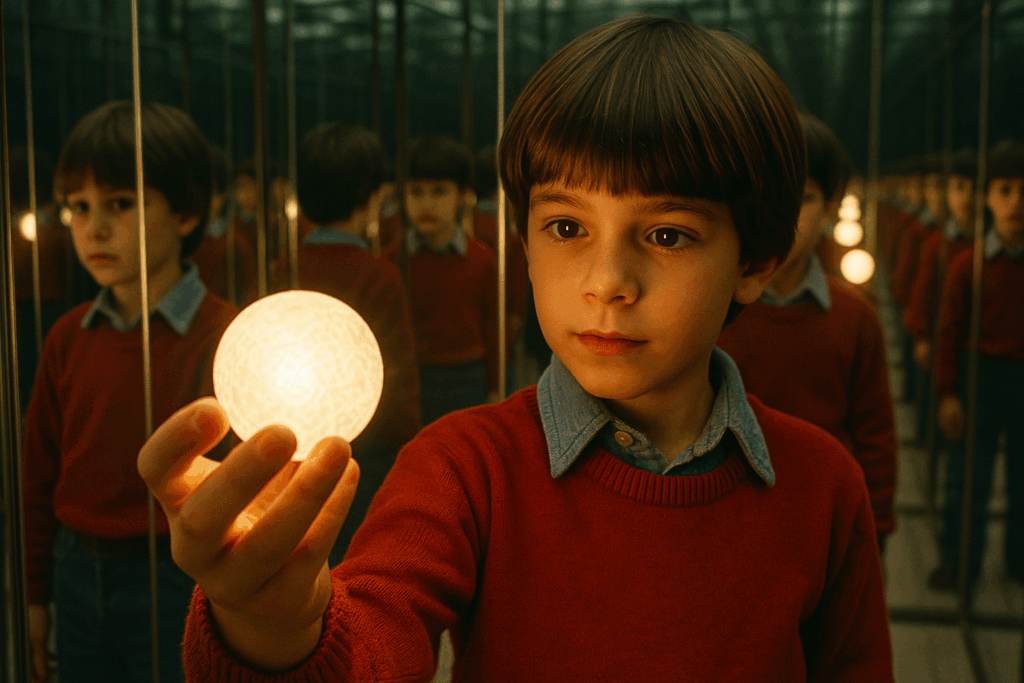

Il camerino degli specchi infiniti

Ricordo perfettamente il giorno in cui ricevetti la mia Micronite. Non si tratta di un ricordo qualsiasi, ma un’esperienza quasi mistica, un’illuminazione d’infanzia.

Mia madre mi portò con sé a fare shopping – credo fosse un lunedì mattina, di quelli con la luce ancora dorata sulle vetrine dei negozi fresca fresca di nuova settimana. Avevo pochi anni e le scatole di scarpe mi sembravano formare lunghi tunnel da esplorare.

Mentre lei si provava un cappotto, io mi chiusi in un camerino. Aveva tre specchi richiudibili su sé stessi. Uno di fronte, uno a destra, uno a sinistra. Chiusi i pannelli e mi ritrovai al centro di una geometria fatta di immagini infinite: un poliedro triangolare di riflessi, in cui la mia figura si replicava come in un labirinto escheriano, moltiplicata all’infinito insieme alla Micronite, che portavo nella mia tasca e avevo appena dischiuso. Era come se stessi partecipando a un rituale di iniziazione segreta, in cui materia e immagine si fondevano.

Quella Micronite rimbalzava, si deformava, prendeva forma e luce. E poi… ecco l’errore. Decisi di appoggiarla su un plaid. Era morbido, pensavo, e invece fu un disastro: la sostanza assorbì ogni singolo pelucco, ogni fibra microscopica del tessuto, trasformandosi da oggetto magico a palla di pelo sporco. La magia si era sporcata. E io con lei.

Il fascino del piccolo e l’illusione dell’infinitamente grande

Il successo dei Micronauti – quei minuscoli eroi provenienti da un’altra galassia – risiedeva proprio nella loro capacità di trasmettere l’idea che il “piccolo” non fosse una dimensione limitante, ma il portale verso mondi inesplorati. Il giocattolo non era solo un oggetto da tenere in mano: era un tramite tra il reale e l’immaginario. Un po’ come i libri pop-up, o i codici Morse, o le miniature medievali.

La Micronite non era un semplice accessorio: era la materia prima dell’universo dei Micronauti, la sostanza con cui – almeno nella nostra testa – erano costruiti i loro pianeti , o forse la sostanza primordiale da cui traevano origine.

Una specie di materia madre, semi-organica, capace di trasformarsi e adattarsi. In un’epoca in cui la plastica era ancora sinonimo di meraviglia, la Micronite era il suo corpo mistico.

Oggi, una confezione ancora sigillata di Micronite è oggetto di culto. Collezionisti, nostalgici e archeologi della cultura pop se la contendono sulle aste online e nei forum dedicati al merchandise dei Micronauti. È un po’ come cercare un fossile di dinosauro, o una reliquia templare. E lo è non tanto per il suo valore economico, quanto per ciò che rappresenta: una capsula del tempo emotivo.

Adica Pongo, GiG e l’arte del marketing cosmico

Va dato merito alla Adica Pongo, storica azienda italiana di articoli creativi, per aver saputo vestire questo strano impasto di meraviglia con l’abito giusto.

L’alleanza con il Gruppo GiG – la fucina da cui uscivano miracoli come i Trasformer, i G.I. Joe e mille altri – fu un capolavoro di strategia commerciale.

La Micronite non veniva mai proposta come qualcosa di “finito”. Era potenzialità. Potevi farci tutto: un’arma, uno scudo, un pianeta, un compagno di giochi.

Era come avere tra le mani una forma primordiale, una plastilina del Big Bang. In un certo senso, anticipava quello che oggi cerchiamo nei mondi virtuali, dove la materia si crea al bisogno.

Un pezzetto di universo in un blister

Rileggere oggi quell’esperienza – quel camerino, quei riflessi, la Micronite che si accendeva di verde fluo – significa ritrovare il bambino che credeva ancora che le cose avessero un’anima. Che i giocattoli si animassero davvero quando si spegnevano le luci, che il mondo fosse abitato da forze invisibili ma accessibili.

La Micronite, in fondo, era questo: un piccolo pezzo di universo possibile, sigillato in un blister.

Un invito a credere che esistesse qualcosa di più del reale. Un oggetto da manipolare e da sognare.

Forse oggi, quando ci capita per caso di vedere una vecchia confezione ancora sigillata, proviamo quel brivido: non tanto per nostalgia, quanto per un’intuizione più profonda. La consapevolezza che un frammento della nostra meraviglia infantile è ancora lì, intatto, pronto a rimbalzare.