Nel 1980 i Pink Floyd non erano più un gruppo: erano un monumento al trauma. Mentre nei bar italiani si beveva amaro sulle note dei brani di “Superclassifica Show” e Alan Sorrenti flirtava con il funky galattico, loro erigevano un’opera titanica chiamata The Wall. Un concept-album che non faceva prigionieri, dove il pop si travestiva da opera rock e l’ego di Roger Waters si prendeva tutto il palco, tutto lo studio, tutto il mondo.

I Pink Floyd continuavano a essere incredibili. Nessun altro gruppo avrebbe potuto trasformare un collasso psichico in un bestseller mondiale, mentre in Italia quel disco entrava tra i numero uno della classifica italiana, gettando un’ombra lunghissima su tutto ciò che, fino a quel momento, avevamo osato chiamare “musica”.

The Wall (1979, ma vive e brucia nel 1980)

Un bambino traumatizzato, una madre soffocante, un insegnante sadico, un matrimonio fallito, un rockstar alienato. The Wall è un dramma in quattro lati, 26 tracce e un’architettura che sa di teatro greco e dischi volanti.

È la tragedia di un uomo che si mura vivo nel suo trauma e nella sua rabbia. Ma anche, segretamente, nella sua vanità.

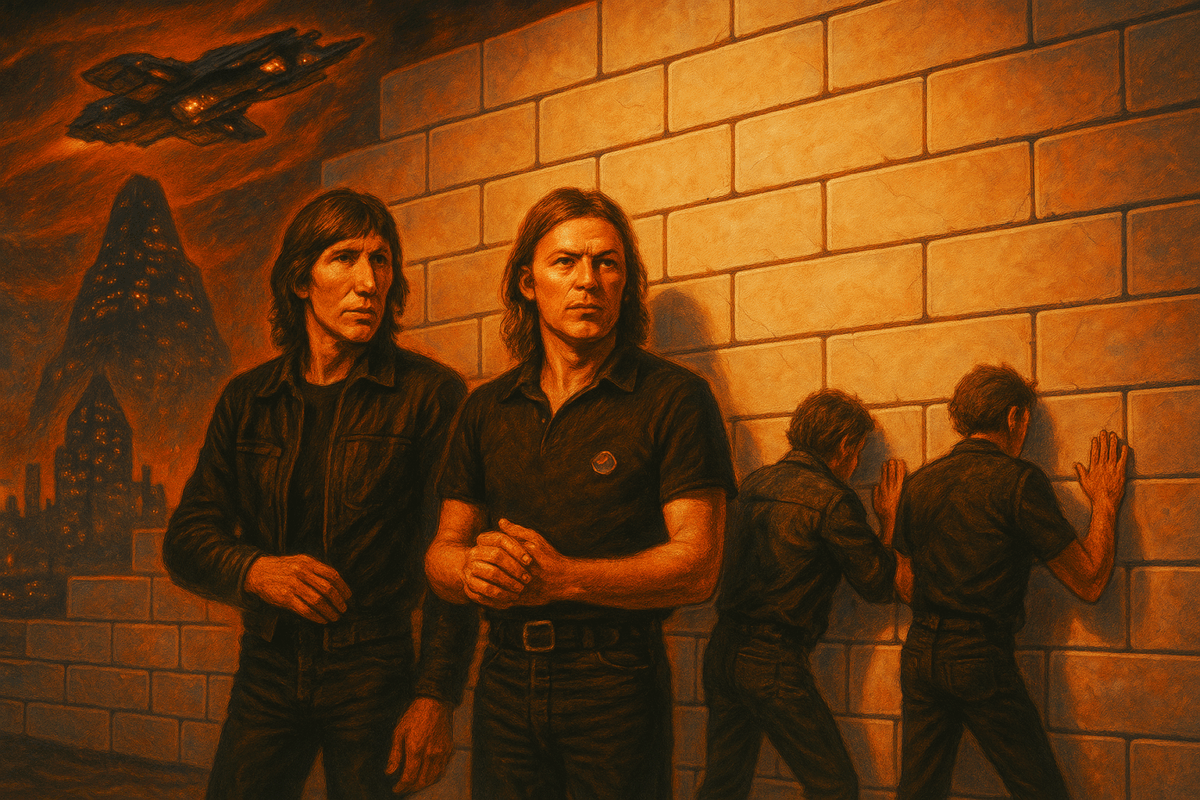

Laddove At Pompei MCMLXXII ci aveva mostrato i Pink Floyd come alchimisti lisergici immersi nel silenzio archeologico, The Wall ce li restituisce come ingegneri del dolore, progettisti di un’opera totale in cui la musica è solo una delle pareti.

Roger Waters si appropria della narrazione e la piega alla sua biografia: il padre morto in guerra, la scuola come sistema di oppressione, l’industria musicale come farsa, i fan come minaccia.

Pink — il protagonista dell’album — non è altro che un avatar incattivito di se stesso. La voce di Waters diventa ringhio, confessione, accusa.

È teatro, è cinema, è pamphlet politico. Ma soprattutto: è un viaggio interiore così spietato che ascoltarlo interamente, in cuffia, richiede la forza emotiva di chi affronta un interrogatorio.

Musicalmente è il disco in cui David Gilmour brilla e soffre. Piazza il suo vistuosistico assolo in “Comfortably Numb”, una delle poche zone in cui il cuore riesce ancora a pulsare sotto la colata di cemento ideologica.

Un assolo che non suona: sospira. Vibra. Respira. Ma è tutto calcolato, chirurgico, studiato al millesimo. Come se la libertà emotiva fosse diventata un effetto da studio, un preset.

Eppure The Wall funziona. Funziona maledettamente bene. È uno di quei rari album che riescono a essere monumentali e personali, pop e colti, narrativi e viscerali.

Certo, in alcuni passaggi — “Vera”, “The Trial”, “Don’t Leave Me Now” — il dramma trabocca nel melodramma, e diventa stucchevole da morire. Ma è un eccesso deliberato, come se Waters stesse dicendo: “so che ti sto annoiando, e lo faccio apposta, perché il trauma è ripetizione, non climax”.

E poi c’è “Run Like Hell”, che è come se i Pink Floyd avessero deciso di suonare come gli AC/DC dopo aver letto Kafka. Il ritmo incalza, la voce minaccia, il riff taglia l’aria.

Anche il più convinto intellettuale si ritrova a muovere il piede. Poi si vergogna. Ma ormai è tardi.

E infine la domanda implicita: chi oggi è degno diThe Wall? Forse Taylor Swift che scrive The Tortured Poets Department in chiave femminile e digitale, forse è chi cerca di far convivere l’intimità col glamour, la confessione col marketing. Ma The Wall rimane lì, a ricordarci che il dolore vero non cerca followers: costruisce muri.

Il concerto della frattura

L’ultimo conerto dei Pink Floyd (con Waters) nel 1981 sancisce la frattura. Waters è già oltre, pensa al cinema, alle battaglie legali, agli inni anti-Reagan.

Gilmour vuole solo suonare. Wright è fuori. Mason resta, ma come spettatore pagato. Il palco è gigantesco. Il muro viene costruito davanti al pubblico. Poi viene abbattuto. Non è una metafora. È una dichiarazione di guerra.

In platea, borghesi di Kensington mescolati a dropout figli del punk. Secondo chi c’era, l’atmosfera era un misto di liturgia rock e allucinazione collettiva.

C’era chi si commuoveva, chi rideva per nervosismo, chi urlava “Comfortably Numb” come se stesse invocando un dio che non risponde mai.

Alcuni ne parlano ancora oggi come di un’esperienza mistica. Altri la ricordano come megalomania allo stato puro e dicono che se la facevano sotto dal ridere.

In ogni caso, fu l’ultima volta in cui i Pink Floyd furono davvero i Pink Floyd.

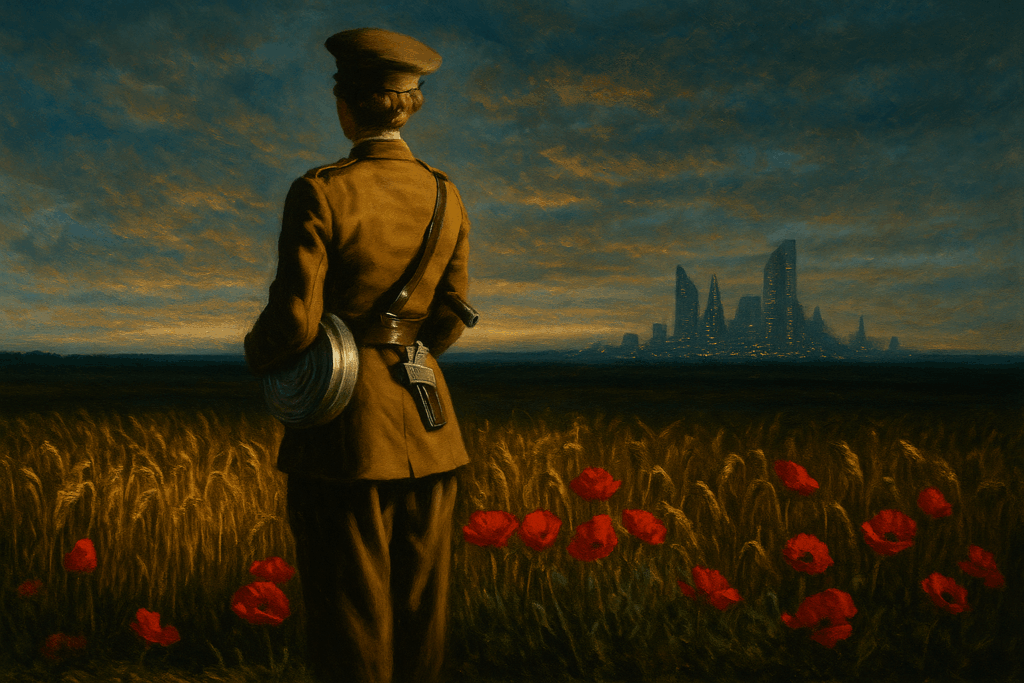

The Final Cut (1983)

Ecco dove il disincanto prende il sopravvento. The Final Cut non è più un disco dei Pink Floyd: è il primo disco solista di Roger Waters… firmato da tutti, ma suonato da pochi.

Gilmour è lì per dovere, come il cameriere che porta il dolce già sapendo che nessuno lo mangerà.

Richard Wright è stato licenziato durante The Wall e ora il pianoforte è un fantasma.

Mason tiene il tempo, ma non con il cuore.

L’album, pubblicato da EMI con un entusiasmo tiepido, è un atto di accusa, una seduta di terapia registrata con microfoni Neumann.

I suoni sono impeccabili, levigati come lapidi. Gli archi sono carichi di lacrime, la voce di Waters è così vicina che sembra stia parlando dentro il tuo cranio. Ma è una voce amareggiata, esausta, ossessiva.

C’è la guerra, certo: quella vera (la Falklands), quella simbolica (la società post-Thatcher) e quella personale (il lutto mai elaborato per il padre, morto in Italia nel 1944). Ma ci sono anche il tradimento, la delusione, la follia.

The Finnal Cut dei Pink Floyd è un disco in cui ogni parola è un colpo di fucile lanciato nel vuoto. Se fosse un film, sarebbe diretto da Bergman e girato con una lente rotta.

La title track, “The Final Cut”, è una delle cose più devastanti mai scritte da Waters. Un lamento funebre che non cerca consolazione, ma giustizia.

La traccia d’apertura, “The Post War Dream”, è già un epitaffio, con quella radio che gracchia, il crescendo di violini, la voce che domanda “What have we done?”.

È un disco che non sopporta il mondo moderno, e non fa nulla per nasconderlo.

Eppure, alla terza traccia, viene quasi da ridere: tanto pathos, tanta retorica, tutto portato a un punto tale da sembrare una parodia di se stesso.

“Not Now John” è l’unica concessione al rock e anche lì Gilmour spara il suo assolo con la grazia di uno che ha già fatto le valigie.

Il ritornello, con il suo “F*** all that!”, suona come il grido disperato di un adolescente che ha appena letto tre libri di Chomsky di fila.

Ma attenzione: The Final Cut è uno di quei dischi che si ascoltano male la prima volta, malissimo la seconda, poi una notte d’inverno — magari nevica, magari sei solo, magari sei sobrio da troppo tempo — lo rimetti su e ti prende alla gola. Ti blocca. Ti inchioda.

È un requiem. Un disco che non vuole compagnia, non vuole comprensione, non vuole empatia. Vuole vendetta.

In fondo, anche se ti dà fastidio ammetterlo, una voce dentro di te sussurra che Waters, in tutta la sua paranoia e disperazione, aveva ragione.

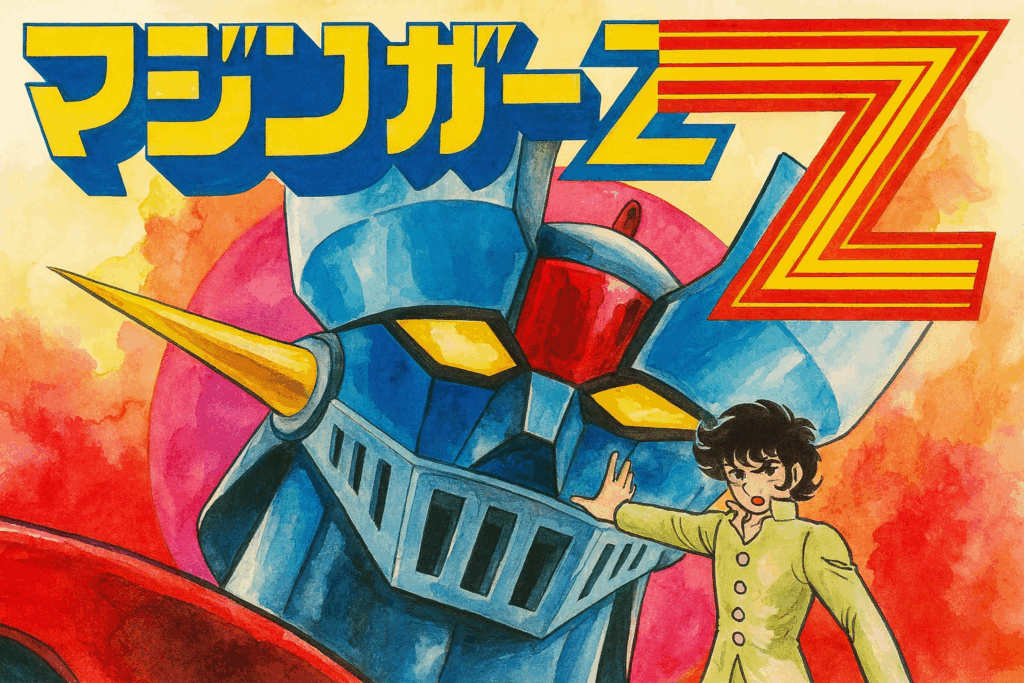

A Momentary Lapse of Reason (1987)

Senza Waters, il timone dei Pink Floyd passa a Gilmour. Il gruppo si reinventa come se stesse cercando l’approvazione di MTV e di Dio allo stesso tempo.

È il disco della rifondazione, dell’orgoglio ferito e del compromesso. Il titolo non mente: è un momento di smarrimento, ma anche di lucidità.

I Pink Floyd, pur mutilati, si rifiutano di morire. E così A Momentary Lapse of Reason diventa il tentativo (riuscito solo a metà) di reinventarsi senza storia, senza padre, senza peso.

Niente concept. Niente politica. Solo atmosfere, galleggiamenti, tastiere digitali, riverberi sparati e chitarre che sembrano gridare “hey, sono qui, guardami ti prego!”.

È l’album in cui i Floyd smettono di parlare del mondo e iniziano a curare la propria immagine.

Laddove The Wall e The Final Cut affondavano nel trauma e nella memoria, qui si fluttua in una nebbia estetica, tra yacht, studi costosi e amplificatori puliti come sale operatorie.

A Momentary Lapse of Reason è il disco dei Pink Floyd che si avvicina di più ai Coldplay di oggi — sì, proprio loro, quelli di Moon Music, quelli che vendono emozioni in confezioni LED, impacchettate con glitter biodegradabile.

C’è lo stesso bisogno di piacere senza offendere, di emozionare senza coinvolgere, di essere grandi senza essere troppo profondi.

La produzione, firmata Gilmour e Bob Ezrin, è monumentale: ogni suono è scolpito nel titanio, ogni pausa pesa come un’inquadratura in un film di Ridley Scott.

Ma c’è anche qualcosa di artefatto. È come se il disco vivesse in una suite d’albergo con vista oceano: bellissimo, sì, ma senza passato.

Eppure, brani come “Learning to Fly” o “Sorrow” hanno un’intensità quasi segreta, come se Gilmour cercasse di urlare qualcosa da dietro un vetro antiproiettile.

Il testo di “Yet Another Movie” è scarno, ma ha il ritmo della malinconia industriale. “On the Turning Away” prova, goffamente, a sostituire l’impegno politico di Waters con un umanitarismo da arena rock.

Se ascoltato oggi, A Momentary Lapse of Reason suona come i Linkin Park di From Zero che hanno smesso di urlare e cominciato a meditare.

È l’album di un gruppo che ha perso la sua coscienza ma non la sua voce, che non sa più bene cosa dire ma sa ancora come far suonare ogni parola come se fosse importante. È l’album di chi ha vissuto troppo a lungo in ambienti insonorizzati.

Il tour infinito e l’apoteosi lagunare

Ma se il disco divide, il tour mondiale è un trionfo. Dura due anni. Duecento date. Palchi mastodontici, giochi di luci e laser, enormi schermi circolari.

Gli spettatori, spesso, non sanno più se stanno assistendo a un concerto rock o a un atterraggio alieno.

I Pink Floyd diventano l’equivalente sonoro di una missione NASA: precisi, spettacolari, distanti.

E poi c’è Venezia, 15 luglio 1989. Concerto gratuito, trasmesso in mondovisione. Palco galleggiante su una chiatta davanti a Piazza San Marco, un milione di persone stipate tra calli e barene, la laguna che risuona di delay e arpeggi.

Il Canal Grande che vibra. I piccioni che volano via in sincronia perfetta con “Shine On You Crazy Diamond”.

Venezia si divide: da una parte l’estasi collettiva, dall’altra le istituzioni scandalizzate per i danni, le bottiglie, la laguna violata.

La stampa dell’epoca titola: “Il rock ha conquistato la Serenissima, e ora chi paga?”

Ma ormai è storia. Quella sera, per milioni di spettatori in diretta RAI, i Pink Floyd non erano solo una band. Erano un’idea. Un’idea di musica come evento planetario, di arte che galleggia sull’acqua e si riflette nei palazzi antichi. I damerini emaciati della psichedelia erano diventati architetti del sublime popolare.

Cultura, tragedia, polvere

Oggi c’è chi osa perfino paragonare Taylor Swift ai Pink Floyd. Giuro. Con The Tortured Poets Department la Swift si autoproclama erede della narrazione emotiva, della raffinatezza del dolore. Ma chi ha vissuto l’era del disincanto sa: i Floyd erano un’altra cosa. Erano una macchina mitologica. I loro dischi non si ascoltano, si attraversano. Come una città bombardata, come un labirinto. Come un sogno interrotto.

L’epoca 1989–1987 è il tempo in cui il mito si frantuma sotto il peso della psicanalisi, della tecnologia e dei diritti d’autore. Ma ci ha lasciato una musica che ancora oggi rifiuta di diventare banale. Un miracolo che dura nel tempo.