C’è stato un momento, negli anni Ottanta, in cui anche gli alieni sembravano stanchi della guerra.

Erano gli anni di “E.T.”, dei sogni spaziali che sapevano di nostalgia più che di conquista. In quel solco, nel 1984, si inserisce Starman, un film che ancora oggi rappresenta un piccolo miracolo di malinconia e delicatezza. Un’opera che, curiosamente, porta la firma di uno dei registi più associati alla tensione, all’horror, al brivido: John Carpenter.

Già, proprio Carpenter. L’uomo che ci aveva gettati nel terrore cosmico con La Cosa, che aveva trasformato una Plymouth Fury del ’58 in una creatura vendicativa in Christine – La macchina infernale, ora ci chiedeva di guardare le stelle con occhi diversi, meno sospettosi e più pieni di compassione.

Una svolta inattesa nella sua filmografia, eppure, a ben guardare, perfettamente coerente con la vena sottilmente romantica che ha sempre attraversato i suoi lavori, sotto la scorza ruvida di paure primordiali.

Un alieno gentile

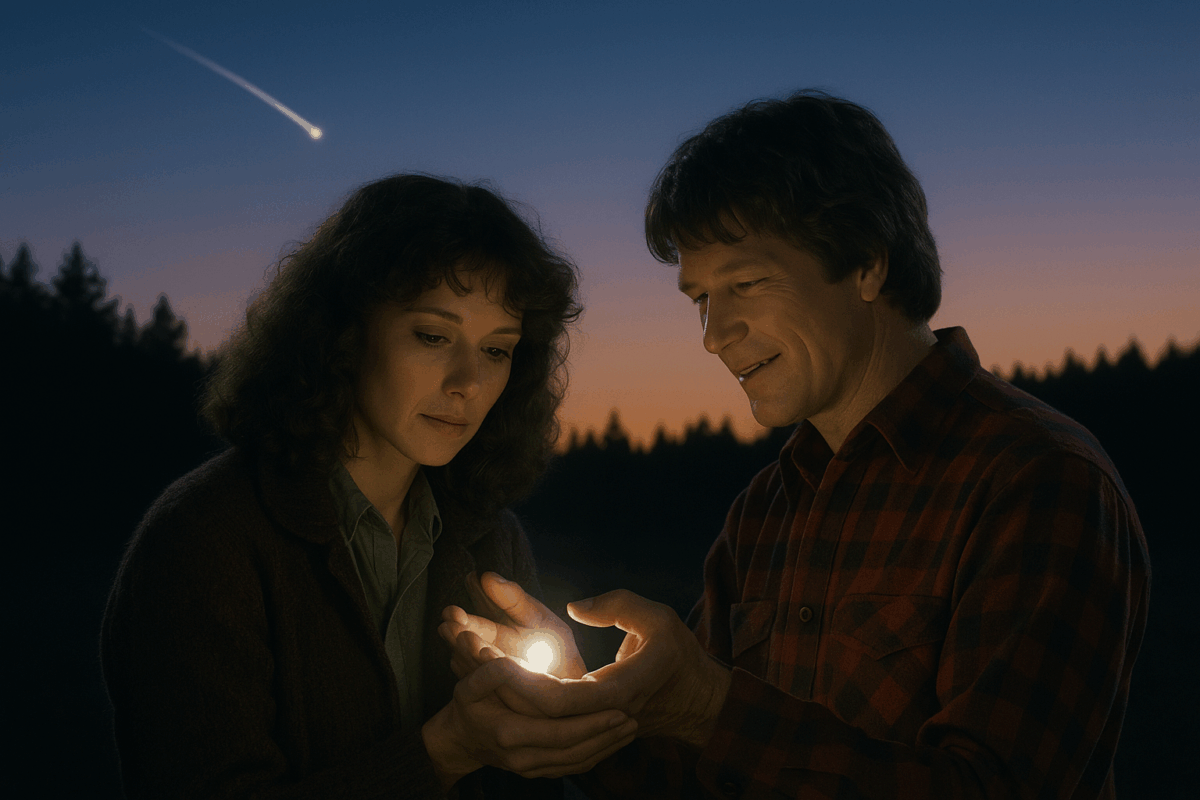

Starman del 1984 non è un film di invasioni aliene. Non ci sono eserciti marziani o razzi che bombardano la Casa Bianca. C’è, invece, un’entità extraterrestre che precipita sulla Terra rispondendo a un nostro invito: il disco d’oro delle sonde Voyager, quell’ingenuità meravigliosa che l’umanità aveva lanciato nello spazio sperando in un contatto.

Quando la creatura arriva, lo fa nella forma più disarmante: quella di Scott Hayden, il marito defunto di Jenny, interpretato da un Jeff Bridges in stato di grazia.

Bridges, in effetti, offre una delle performance più geniali della sua carriera. Si muove come un essere che sta imparando a essere umano, a piccoli passi, con sguardi pieni di una curiosità infantile, ma anche di una tristezza antica.

Il suo Starman è tenero, goffo, a volte buffo, eppure mai ridicolo. È un pellegrino venuto da lontano, in missione per comprendere – e forse, giudicare – la nostra specie.

Ecco, allora, che Carpenter costruisce il film come un road movie, un viaggio attraverso l’America profonda, dove ogni incontro rivela qualcosa di noi.

Alcuni aiutano lo straniero, altri tentano di distruggerlo. Ma sempre, sotto ogni gesto, pulsa quella stessa domanda: meritiamo davvero di essere salvati?

La delicatezza di Carpenter

Siamo abituati a pensare a John Carpenter come al cantore della paura. Ma in Starman 1984, il regista si rivela un maestro della tenerezza.

Non c’è il gelo mortale di La Cosa, né la furia distruttiva di Christine – La macchina infernale. C’è, invece, una malinconia sottile, quella di chi sa che ogni incontro, ogni amore, è destinato a finire.

La storia si muove su un doppio binario: da un lato, l’urgenza della fuga, dato che il governo americano vede nello Starman una minaccia da neutralizzare; dall’altro, il legame sempre più profondo tra l’alieno e Jenny.

È un amore impossibile, come tutti gli amori che valgono la pena di essere raccontati.

E Carpenter ce lo mostra senza mai indulgere nel sentimentalismo facile: ogni sorriso, ogni carezza è trattenuta, come se il film stesso avesse paura di spezzare l’incanto.

Un finale che resta

Senza svelare troppo – anche se il film ha ormai quarant’anni e chi ancora teme gli spoiler forse dovrebbe interrogarsi su questioni più profonde – possiamo dire che Starman finisce come deve finire ogni favola vera: con un addio.

Il protagonista riesce a raggiungere il punto di incontro con la sua astronave, lasciando Jenny – e noi – con un misto di gratitudine e rimpianto.

Non ci sono trionfi. Non ci sono vendette. Solo la consapevolezza che, per un attimo, due esseri di mondi diversi si sono capiti.

Carpenter risponde, a modo suo, a una domanda antica quanto la fantascienza stessa: Cosa accadrebbe se davvero incontrassimo un alieno?

La risposta non è apocalittica. È infinitamente più umana: forse, per una volta, saremmo capaci di amarci.

Una strana eco: Dylan Dog e il fantasma dell’amore

Curiosamente, Starman del 1984 sembra riecheggiare, a distanza di pochi anni, una malinconia che avremmo ritrovato anche tra le pagine di un fumetto italiano: Dylan Dog, il celebre “indagatore dell’incubo” nato dalla penna di Tiziano Sclavi.

In particolare, nella storia “Memorie dall’invisibile” (pubblicata nel 1986), si racconta di un uomo condannato all’invisibilità che si innamora di una donna, vivendo un amore tanto struggente quanto destinato a dissolversi.

Come in Starman, c’è l’incontro tra due esseri appartenenti a mondi inconciliabili.

Allo stesso modo, c’è un viaggio: non tra gli stati americani, ma tra le pieghe della solitudine e della disperazione. Ancora una volta, alla fine rimane solo un ricordo: la traccia evanescente di qualcosa che ha brillato per un attimo, come una stella cadente, prima di spegnersi.

Non è forzato vedere in entrambi i racconti una riflessione profonda – e dolorosa – sulla fragilità dei legami umani.

Né l’uomo delle stelle né quello invisibile di Sclavi possono rimanere accanto a chi amano.

Entrambi sono destinati a tornare nel loro nulla – uno nello spazio, l’altro nell’invisibilità eterna – lasciando dietro di sé non una conquista, non un trofeo, ma una ferita dolcissima: quella di chi ha amato e perso.

Forse proprio questo che rende Starman 1984 così vicino a certi archetipi più letterari che cinematografici. Come Dylan Dog ci insegnerà a suo modo, l’amore vero non ha bisogno di durare per essere reale. Basta un istante, un contatto, uno sguardo, per cambiare il corso di una vita.

Chi ha creato Starman?

Domanda meno banale di quanto sembri. Certo, Starman è diretto da John Carpenter: uno dei giganti della New Hollywood, l’autore di capolavori che spaziano dall’horror alla fantascienza, passando per il western mascherato di “Distretto 13”.

Ma Starman 1984 è anche figlio di un preciso processo produttivo. Dopo i successi di “Halloween” e “1997: Fuga da New York”, Carpenter aveva conosciuto l’amaro insuccesso al botteghino con La Cosa (oggi rivalutato come uno dei film più straordinari di sempre).

Hollywood, si sa, ha la memoria corta e il cuore ancora più piccolo. Così, per dimostrare la sua versatilità – e forse per sopravvivere artisticamente – il regista accettò di dirigere questo progetto già in sviluppo alla Columbia Pictures: Starman.

Un copione che inizialmente sembrava destinato a Steven Spielberg (non a caso, l’affinità con “E.T.” è evidente), ma che nelle mani di Carpenter trovò una dimensione più adulta, meno zuccherina.

Il resto è storia: Jeff Bridges ottenne una nomination all’Oscar, il film incassò bene e Carpenter dimostrò di essere ancora una volta un genio.

Un film fuori dal tempo

Oggi, riguardando Starman del 1984, si prova una strana sensazione. Da un lato, il film è figlio del suo tempo: i piani americani ripresi con ampie inquadrature, la musica di Jack Nitzsche (un tema dolcissimo, che pare sospeso nello spazio), la fotografia che alterna toni caldi e freddi come a riflettere lo sguardo straniero dell’alieno.

Dall’altro, c’è qualcosa di eternamente contemporaneo in quella storia. Viviamo in un mondo dove l’altro – il diverso, lo sconosciuto – fa ancora paura. Starman ci ricorda che la curiosità può essere più forte del pregiudizio. Che la gentilezza è un linguaggio universale. Che forse siamo migliori di quanto pensiamo.

La malinconia come chiave di lettura

Se La Cosa parlava dell’impossibilità della fiducia, e Christine – La macchina infernale dell’ossessione autodistruttiva, Starman esplora la malinconia di una separazione inevitabile. Non si può trattenere chi è destinato ad andarsene. Non si può tenere in gabbia l’ignoto per sempre. Carpenter, da regista consapevole, ce lo racconta con una delicatezza rara.

In Starman non c’è un nemico da sconfiggere. Non ci sono vincitori né vinti. C’è solo il passaggio fugace di qualcosa di meraviglioso, destinato a svanire.

Proprio come ogni vero incontro della vita.

Una gemma nella filmografia di Carpenter

Nella filmografia di John Carpenter, Starman del 1984 rimane un caso isolato. Dopo questa parentesi romantica, il regista tornerà presto a territori più familiari con “Essi vivono” e “Il Signore del Male”, film meno dolci, ma altrettanto incisivi.

Eppure, Starman resta lì, come un pianeta smarrito in qualche galassia lontana in attesa di essere trovato da qualche Jedi.

Oggi più che mai, il film parla alla nostra sete di speranza. I muri sono crollato, le diffidenze rimangono. Sapere che una carezza aliena può ancora scaldare un cuore, è un balsamo potente capace di curare ogni ferita. Almeno per una serata davanti alla tv.