C’è stato un tempo in cui un bambino di provincia poteva vivere l’ebrezza del futuro semplicemente entrando nella cameretta del cugino, il sabato pomeriggio.

Un tempo in cui non c’erano social, ma c’erano le edicole e le edicole non erano solo templi di giornali e figurine, ma vere miniere informatiche. Lì si trovavano le cassette misteriose, spesso pirata, con titoli strampalati scritti a penna e promesse di nuovi mondi digitali.

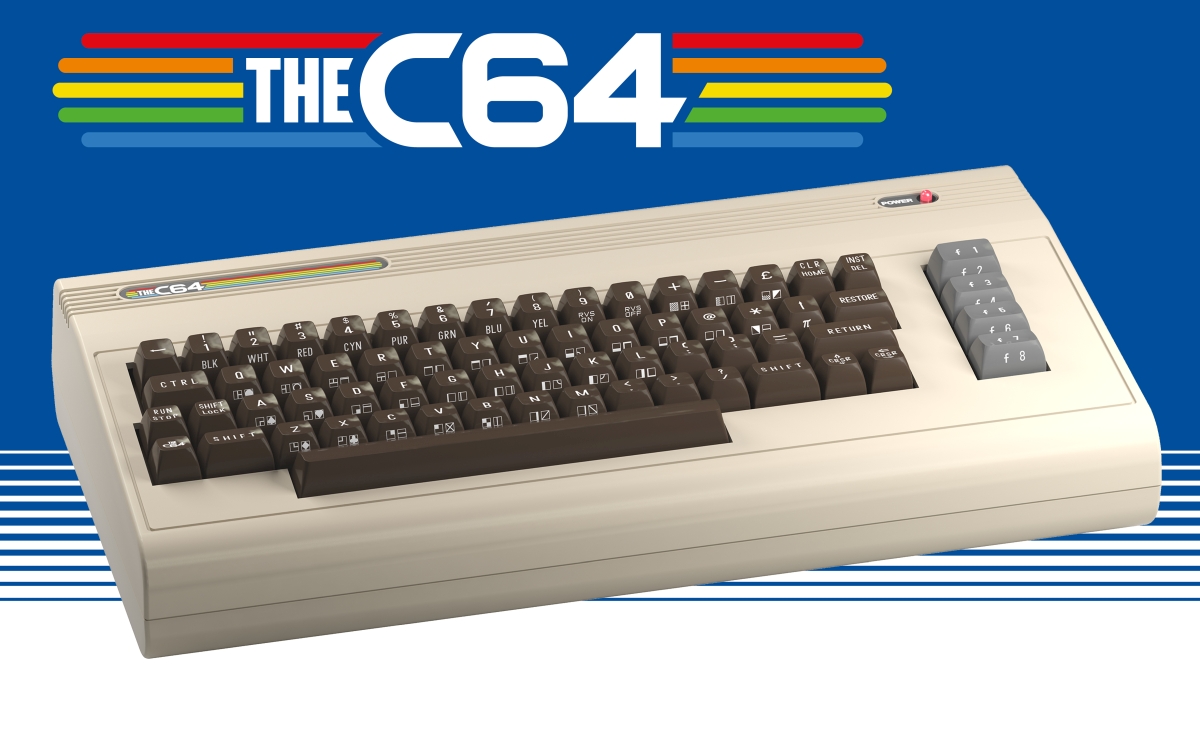

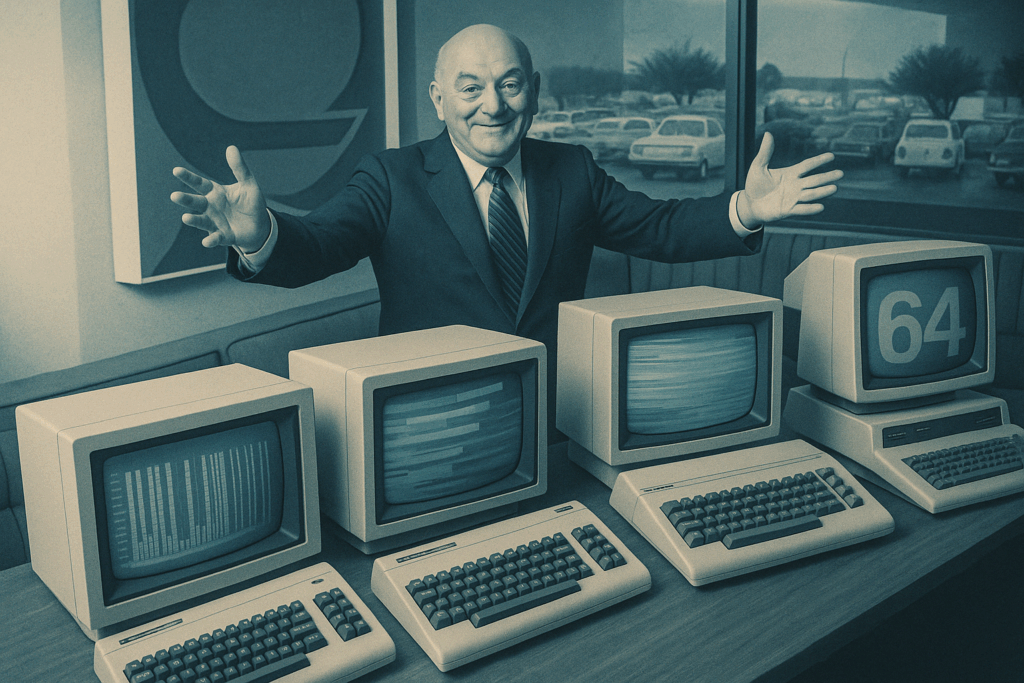

Sopra ogni altra cosa, troneggiava lui: il Commodore 64, quello che la storia ha consacrato come il personal computer più venduto al mondo.

Il prezzo di essere Commodore

Quando uscì, nel 1982, il Commodore 64 veniva venduto a circa 595 dollari, una cifra significativa per l’epoca, ma volutamente contenuta grazie alla visione di Jack Tramiel, il fondatore di Commodore, che credeva in un’idea allora rivoluzionaria: “i computer sono per le masse, non per le classi”. Tramiel non vendeva solo hardware, vendeva un’utopia a 8 bit.

In Italia, il prezzo oscillava inizialmente intorno alle 900.000 lire, anche se col tempo si abbassò progressivamente, rendendolo più accessibile a molte famiglie.

Rimaneva comunque un lusso, tanto che spesso, come nel mio caso, il primo contatto con il Commodore 64 avveniva attraverso prestiti famigliari, pomeriggi in visita o invidie assortite.

Oggi, il valore del Commodore 64 varia enormemente. Su eBay o nei mercatini vintage, una macchina funzionante con scatola originale può valere dai 100 ai 400 euro, mentre modelli particolari, come le edizioni con tastiera tedesca o bundle originali, possono superare anche i 1000 euro. Ma, come sempre, il valore reale è nella memoria, più che nel collezionismo.

Cosa poteva fare un Commodore 64?

Domanda più che lecita: cosa si poteva fare con una macchina dotata di 64Kb di RAM? Ebbene, molto più di quanto ci si aspetterebbe.

Il Commodore 64 offriva:

- Programmazione in BASIC (e in Assembly per i più coraggiosi);

- Videogiochi con grafica a 16 colori e audio a 3 voci grazie al celebre chip SID;

- Elaborazione testi e fogli di calcolo (con software dedicati);

- Utilizzo di modem per BBS e primi esperimenti di comunicazione digitale;

- Creazione musicale e grafica pixelata con software avanzati per l’epoca.

Il vero limite era la pazienza dell’utente, più che la capacità di memoria del calcolatore. Ricordo ancora le ore spese a battere listati presi dalla rivista “Input” della DeAgostini, con la stessa cura di un amanuense medievale.

Ogni riga di codice era una promessa di meraviglia: bastava un errore, un GOTO mal piazzato o una riga dimenticata, e tutto si sfasava.

Una volta, scrissi un intero gioco spaziale… o almeno così credevo. Dimenticai però di premere INVIO dopo ogni riga: il Commodore non aveva registrato nulla. Il pomeriggio intero svanito, come un sogno elettronico non salvato.

Giochi, mercati, cacciaviti

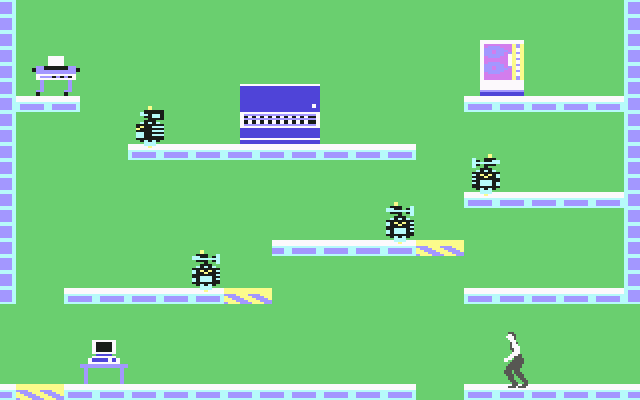

Il Commodore 64 fu anche una console mascherata. E che console. Aveva giochi iconici come The Way of the Exploding Fist, Pitstop II, California Games, Impossible Mission, Ghosts’n Goblins, Turrican e infiniti altri. Alcuni comprati, molti scambiati, tanti duplicati.

Gli amici si trovavano non solo per giocare, ma per organizzare scambi. Le edicole si trasformavano in empori della speranza. I banchetti delle fiere pullulavano di cassette vergini rietichettat, e ogni caricamento era un’incognita.

Bastava un malfunzionamento del registratore a nastro e il gioco non partiva. La soluzione? Un piccolo cacciavite, da infilare con perizia nella vite di taratura delle testine, per trovare l’allineamento perfetto.

Eppure, dietro quei limiti tecnici, si nascondeva una libertà. Per molti, me compreso, il Commodore 64 fu il primo incontro con il concetto di creazione.

Non solo fruizione di contenuti, ma produzione: suoni, immagini, storie. La macchina superò presto il suo stesso progetto iniziale, andando ben oltre il suo ciclo vitale commerciale. Una specie di Frankenstein buono dell’informatica domestica.

Commodore lives

Il Commodore 64 non è più in produzione oggi, ma la sua eredità resiste. Esistono emulatori, cloni hardware (come il C64 Mini), e un’intera comunità che ancora sviluppa giochi e software.

L’oggetto in sé è diventato leggenda, ma la sua funzione resta attuale: stimolare, formare, ispirare.

In un mondo dove tutto è istantaneo, il Commodore 64 ci ricorda la bellezza dell’attesa, del dubbio, della scoperta.

L’emozione di aspettare cinque minuti per il caricamento di Boulder Dash, per poi rendersi conto che ne era valsa la pena.

Perché alla fine, il Commodore non era solo una macchina. Era un portale magico. Chi l’ha varcato, anche solo una volta, non ha più guardato la tecnologia con gli stessi occhi.