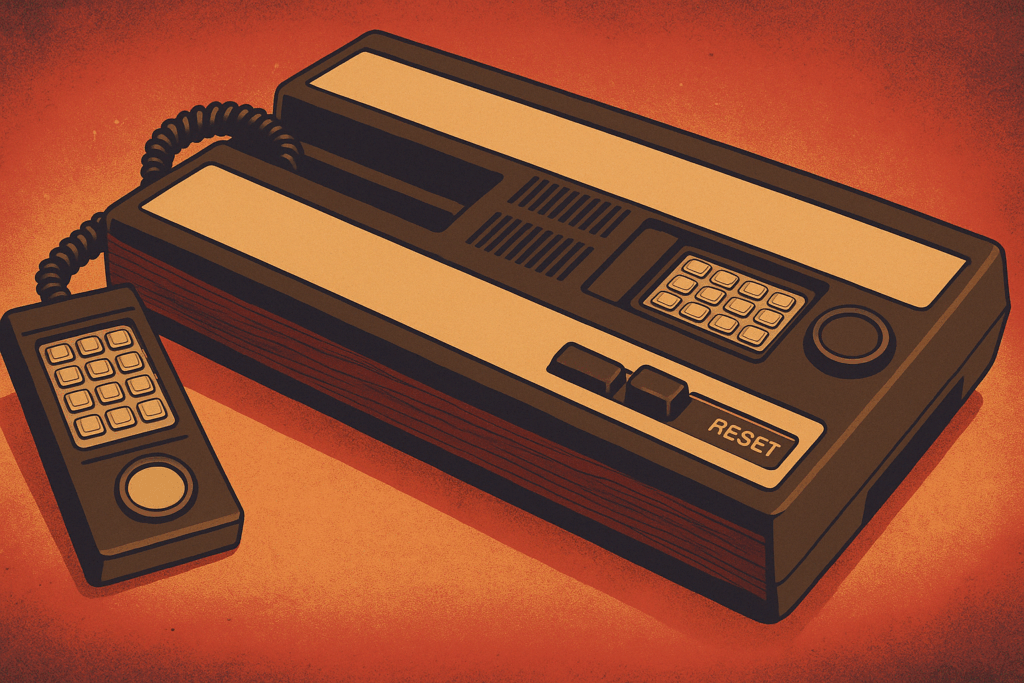

Nel 1984 avevo nove anni. L’età in cui bastava premere il tasto reset sull’Intellivision per sentirsi onnipotente come Thanos: un gesto secco, quasi liturgico, capace di riportare l’universo videoludico al suo stato originario.

In quegli anni chi desiderava conoscere — e non semplicemente ottenere una risposta — intraprendeva un percorso fatto di mediazioni, attese, relazioni umane.

Il sapere era custodito in luoghi fisici, spesso polverosi: l’enciclopedia domestica che iniziava sempre dalla “A” e difficilmente arrivava oltre la “M”, la biblioteca comunale, oppure la memoria orale di un parente più grande che, come un piccolo mitografo familiare, dispensava certezze e leggende.

La ricerca — quella vera, quella che trasforma chi la compie — era un atto di iniziazione e trasformazione. Non una semplice procedura, ma una forma embrionale di viaggio.

Lungo quel percorso inevitabilmente si incontravano deviazioni, errori fecondi, scoperte inattese: una parola nuova, un autore sconosciuto, una canzone dimenticata che diventava colonna sonora dell’estate.

Nel 2025, al contrario, la domanda si contrae in gesto: uno swipe, una query, una voce sussurrata a un assistente virtuale. I contenuti appaiono, si dispongono, si classificano da soli. Eppure qualcosa manca. Non è la risposta. È l’esperienza della ricerca come forma di conoscenza.

Ontologia della ricerca negli anni analogici

Nel tempo analogico la ricerca non era un gesto solitario, ma un atto sociale. Cercare significava esporsi, ammettere la propria ignoranza, attraversare spazi in cui il sapere era custodito come una reliquia. Il sapere era finito, faticoso, distribuito con parsimonia.

Ogni gesto informativo era parte di una customer journey artigianale, fatta di passaggi intermedi, oggetti tangibili, figure di riferimento.

L’esperienza era concreta, dialogica, talvolta frustrante, ma fertile. Il bisogno si incontrava con la narrazione e la risposta arrivava insieme a un contesto, a un’immagine, a un’identità possibile.

Persino le pubblicità, i cataloghi, i volantini cartacei avevano un ruolo informativo. L’annuncio su Selezione dal Reader’s Digest, il retro di una VHS, la vetrina del fotografo: tutti elementi che costituivano una costellazione cognitiva attorno all’oggetto del desiderio. Non era solo informazione. Era un processo di avvicinamento.

La ricerca non era lineare, ma rizomatica, come direbbe Deleuze. Ma a pensarci bene, in quegli anni andava bene anche così: “Esploratori del gusto”, diceva Mulino Bianco — e chi cercava lo diventava davvero.

L’egemonia di Google come grammatica del desiderio

Con l’arrivo di Google il desiderio è stato sottoposto a una codificazione algoritmica. La ricerca diventa una funzione logica.

Il pensiero si piega alla struttura della query, il linguaggio si contrae in keyword e l’informazione si presenta sotto forma di elenco.

Google non era solo un motore di ricerca. Era un modello cognitivo. Ha insegnato al mondo come si cerca, ma anche cosa vale la pena cercare.

Il desiderio, da slancio personale, è diventato un dato analizzabile, un indice comportamentale, una KPI.

Il customer journey si è adattato a questa struttura. Le fasi classiche — awareness, consideration, decision — sono state tradotte in metriche.

Il sapere si è trasformato in comportamento. Cercare “scarpe rosse” non era più un atto descrittivo, ma un’intenzione d’acquisto. Ogni parola digitata veniva misurata, venduta, monetizzata.

Google ci ha dato l’illusione del sapere istantaneo, ordinato, democratico. Ma ha sostituito la complessità dell’interrogazione con la semplicità della risposta immediata.

L’utente diventava consumatore prima ancora di aver compreso il proprio bisogno. Il contenuto diventava strumento di conversione.

Frammentazione e caos – l’era post-Google

Come ogni impero, anche quello di Google ha iniziato a perdere centralità. Non per collasso, ma per dispersione.

Il web oggi è un ecosistema multipiattaforma in cui il desiderio si frammenta, si sposta, si ricassembla. I più giovani non cercano su Google, ma su TikTok, Amazon, Reddit, YouTube. Non cercano fonti, ma formati.

La customer journey non è più una linea retta, ma un mosaico. Non ci sono fasi distinte, ma stati fluidi.

L’utente può scoprire un bisogno mentre scrolla, decidere un acquisto prima ancora di cercare, desiderare ciò che ancora non conosce.

La ricerca è diventata una conseguenza. Il contenuto viene somministrato prima della domanda. L’algoritmo, non l’utente, è il vero iniziatore del processo.

In questo nuovo paesaggio l’informazione è onnipresente, ma priva di profondità. Il sapere è diventato una funzione dell’attenzione.

Per chi si occupa di comunicazione, marketing, contenuti, il problema non è più “essere primi su Google”, ma capire dove e come nascono oggi i percorsi di senso, quali ambienti attivano il desiderio e quali lo anestetizzano.

La dissoluzione del desiderio in contenuto

Negli anni ’80 il desiderio era già un oggetto di costruzione pubblicitaria. Si creavano bisogni, si modellavano immaginari. La ricerca — per quanto indotta — richiedeva però una partecipazione attiva. Il consumatore doveva compiere un gesto, un movimento, una scelta.

Oggi il contenuto precede il desiderio e lo ingloba. Non esiste più un vuoto da colmare, ma una presenza perenne che ci raggiunge senza essere interpellata.

Il feed propone, l’utente assorbe. Non è la domanda a generare la risposta, ma l’opposto.

La ricerca non è più inizio, ma post-produzione. Non accresce la nostra prospettiva, scrolla allo stimolo successivo. Non genera conoscenza, genera presenza.

L’informazione perde il suo valore trasformativo, si dissolve in intrattenimento a bassa intensità. Il contenuto non è più ciò che si cerca, ma ciò che si consuma per non cercare.

In questo contesto la customer journey diventa una fiction narrativa, utile solo per spiegare le strategie, ma sempre meno aderente al comportamento reale.

Le persone si muovono in modo laterale, inatteso, disordinato. Chi comunica deve imparare a leggere le fratture più che le traiettorie.

Press Reset To Start

Chi lavora nel digitale oggi dovrebbe smettere di chiedersi come posizionarsi su Google e iniziare a interrogarsi su dove, come e perché le persone cercano cose davvero.

La domanda non è tecnica, ma culturale. Come tutte le domande culturali, richiede tempo, ascolto e una certa tolleranza a uno spazio vuoto.

Il motore della ricerca, che un tempo era desiderio di conoscenza, si è trasformato in consumo di contenuto. Senza tensione, però non c’è trasformazione. Cercare un gesto potente, dovremmo restituirgli valore.

La customer journey non dovrebbe essere solo un modello, ma un viaggio reale, fatto di dubbi, deviazioni, e risposte parziali.

Chi comunica oggi dovrebbe smettere di fornire risposte immediate e tornare a progettare domande fertili. Costruire percorsi, non solo contenuti. Meno formati, più significati. Meno esposizione, più orientamento.

In fondo, lo diceva anche l’Intellivision, vicino a quel tasto: Press reset. Non per tornare indietro, ma per ricominciare a cercare davvero.