Verso la fine degli anni Settanta — decade che, non a caso, assiste a un crescente interesse per il post-umano, il cyberspazio e la cibernetica — prende forma un nuovo sottogenere musicale che, nella sua stessa definizione, rivela una tensione semantica intrigante: synth-pop, ovvero popular music realizzata mediante synthesizers.

Una musica popolare (o, per meglio dire, di consumo) generata da strumenti che per loro natura sono anti-naturali, programmabili, matematici. Una contraddizione? No. Un segno.

Il synth-pop nasce come esperimento ma si consolida rapidamente come linguaggio. Rappresenta una cesura e insieme una continuità rispetto alla tradizione rock.

Se da un lato il synth-pop rifiuta l’epica del virtuosismo chitarristico e del corpo sudato sul palco (il chitarrista come sciamano, come messia pagano), dall’altro recupera la funzione archetipica del ritmo, della melodia immediata, della ripetizione.

Non si tratta di negare il pathos, ma di spostarlo: non più nella performance, bensì nell’estetica programmata del futuro impersonale.

Non è un caso che le band synth pop degli anni ’80 si presentino come figure ibride, spesso androgine, quasi aliene, vestite con abiti che rimandano più a un laboratorio spaziale che a un garage di periferia.

Il loro look, lungi dall’essere un vezzo, è un segno comunicativo, un dispositivo retorico che veicola un messaggio chiaro: il futuro non è più un’utopia da costruire, è una condizione da imitare. In questo senso, l’estetica del synth-pop è profondamente postmoderna: fredda, autoreferenziale, consapevole del proprio artificio.

Il sintetizzatore diventa allora simulacro del suono: non rappresenta il reale, ma lo ricrea secondo altre logiche.

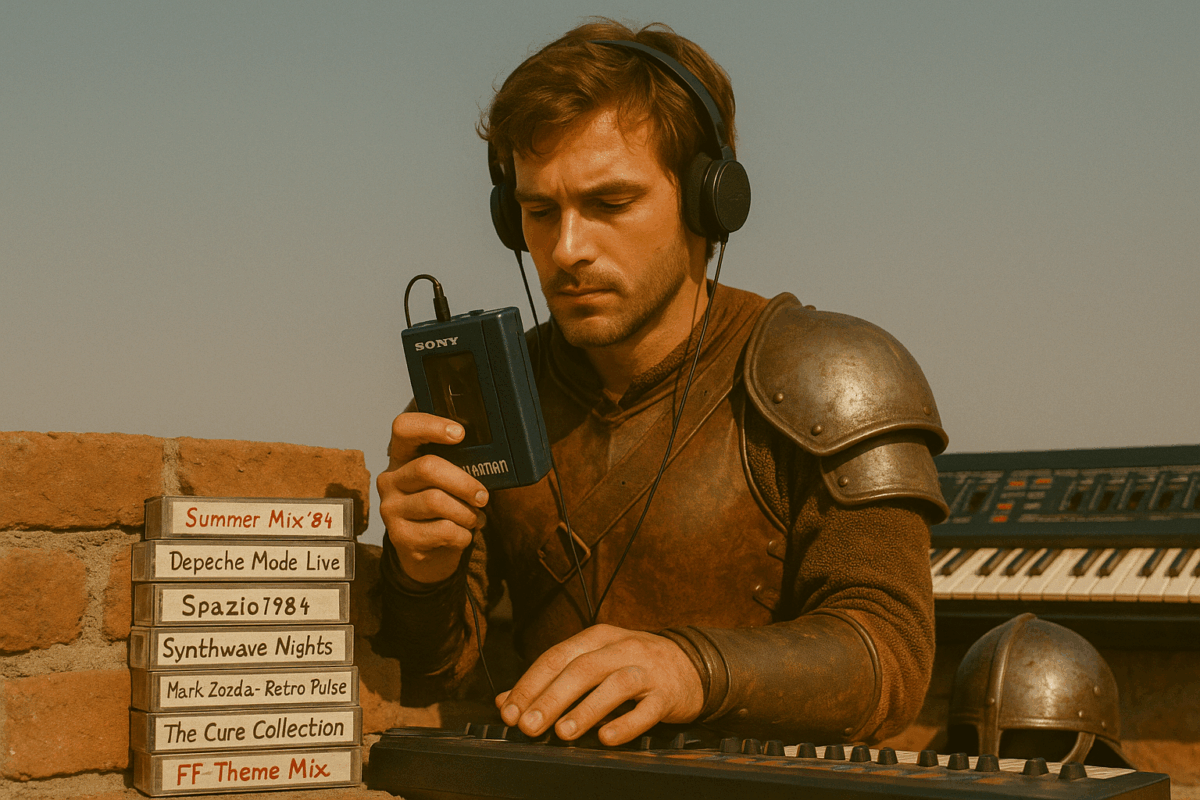

In un mondo dove la tecnologia inizia a invadere la sfera intima (il walkman, il videoregistratore, il personal computer), anche la musica subisce un processo di dematerializzazione.

La chitarra è legno, pelle, corde. Il synth è circuito, codice, bit. E proprio questa differenza ontologica produce uno slittamento culturale.

I ritmi elettronici e le melodie ripetitive del synth-pop non sono solo gradevoli all’orecchio (anzi, spesso sono volutamente stranianti), ma agiscono come pattern simbolici: rappresentano il nuovo ordine dei sensi, la nascita di un’estetica del controllo, del simmetrico, dell’algoritmico. Non è casuale che molte di queste canzoni sembrino parlare d’amore, eppure lo facciano con una voce distante, disumanizzata, filtrata dai vocoder: è la parodia del sentimento, o forse la sua reinvenzione nell’era del silicone e del pixel.

Se il termine “synth-pop” viene spesso utilizzato come sinonimo di elettropop, ciò rivela un altro aspetto fondamentale: la musica come simulazione del corpo, come danza programmata.

La drum machine, in questo contesto, non accompagna un batterista: lo sostituisce. Lo fa senza pathos, con la precisione spietata di una macchina giapponese.

Infine, il senso storico: il synth-pop non è solo un genere musicale, è un dispositivo culturale che traghetta la musica dalla dimensione analogica a quella digitale, anticipando non solo l’Italo disco, la techno o il futuro glitch-core, ma anche il nostro rapporto odierno con l’intelligenza artificiale e la musica generativa.

Il synth-pop è stato (e continua a essere) il palcoscenico estetico dove l’umanità si è interrogata su ciò che resta dell’uomo, quando a suonare è una macchina.

Quale miglior modo di esplorare questo genere musicale, così intrinsecamente legato al segno, al simbolo e all’immaginario collettivo, se non attraverso gli artisti che ne sono stati portavoce?

Gary Numan: l’outsider diventa androide pop

Alla fine dei ’70, il britannico Gary Numan incarnò il prototipo dell’outsider catapultato al successo synth-pop.

Proveniente dal post-punk, Numan trovò in un sintetizzatore Minimoog la sua voce artistica e costruì un sound glaciale e robotico.

Brani come “Are ‘Friends’ Electric?” (1979, con i Tubeway Army) e “Cars” (1979) portarono la musica elettronica in cima alle classifiche britanniche, un fatto allora rivoluzionario.

Con il suo look alieno – volto truccato pallido, sguardo assente, movenze rigide – e un’immagine futuristica ispirata alla fantascienza, Numan appariva quasi come un androide sul palco.

Questa estetica aliena ispirò un culto di fan imitatori (i “Numanoids”) e precorse i temi freddi e meccanici del synth-pop anni ’80.

Il suo album The Pleasure Principle (1979) – totalmente privo di chitarre, dominato dai sintetizzatori – è pietra miliare del genere.

Gary Numan è la prova vivente di cosa significhi synth-pop: prendere la sensibilità pop, filtrarla attraverso circuiti elettronici e creare qualcosa di nuovo e sorprendente.

Ancora oggi, Numan è attivo sulla scena musicale, sebbene abbia evoluto il suo stile verso sonorità più dure (industrial e dark wave), restando un’icona per le successive generazioni di musicisti elettronici.

The Human League: dal futurismo al successo mondiale

Negli anni ’80 i britannici The Human League portarono il synth-pop al grande pubblico con un perfetto connubio di sperimentazione ed energia pop.

Nati a Sheffield dalla scena elettronica sperimentale, esordirono con brani di elettronica fredda e sonorità elettroniche minimaliste.

Fu con un rinnovamento di formazione e stile che raggiunsero il successo globale: l’album Dare (1981) – in particolare la hit “Don’t You Want Me” – li consacrò.

Il sound degli Human League era caratterizzato da melodie orecchiabili, cori femminili e la voce baritonale e un po’ robotica del frontman Philip Oakey, il quale sfoggiava un look androgino avanguardistico (celebre il suo taglio di capelli metà lungo e metà corto).

Canzoni come “Love Action” e “(Keep Feeling) Fascination” unirono synth pulsanti e ritornelli pop irresistibili.

Don’t You Want Me nel 1981 divenne un tormentone internazionale e uno dei primi esempi di brano synth-pop a raggiungere il #1 in classifica in USA e UK, dimostrando che si potevano creare melodie pop universali anche con i sintetizzatori.

Grazie al loro stile “sleek” (lucido, futuristico ma accessibile), The Human League entrarono nell’immaginario degli anni 80 e ispirarono infinite band successive.

Ancora oggi il gruppo continua a esibirsi dal vivo nei festival revival e a mantenere vivo quel suono retro-futurista che li rese famosi.

Soft Cell: dark cabaret elettronico e hit da club

Nel 1981 il duo britannico Soft Cell (Marc Almond alla voce e David Ball ai synth) conquistò le piste da ballo e le radio con “Tainted Love”, uno dei brani simbolo degli anni ’80.

Con la loro miscela di elettro-pop e atmosfera decadente, i Soft Cell si distinsero immediatamente.

“Tainted Love” – in origine una sconosciuta canzone soul degli anni ’60 – nella loro versione divenne un successo mondiale, unendo un giro di synth ipnotico, ritmo pulsante e la voce sensuale di Almond.

L’album di debutto Non-Stop Erotic Cabaret (1981) raggiunse il disco di platino ed esplorava temi provocatori (dai video sensuali all’estetica trasgressiva dei club di Soho), definendo il lato più outsider e “sporco” del synth-pop.

I Soft Cell adottavano un’estetica notturna da cabaret post-moderno: trucco pesante, abiti di pelle, atmosfere torbide. Eppure sotto la patina scandalosa c’erano canzoni orecchiabili e ballabili, che scalavano le classifiche.

Oltre a “Tainted Love”, brani come “Say Hello, Wave Goodbye” mostrarono una vena malinconica e melodica notevole.

Sintetizzatori e drum machine erano il loro arsenale per creare un sound essenziale ma carico di emozioni.

Curiosità: il brano “Memorabilia” dei Soft Cell è considerato da alcuni critici un precursore del genere techno, per via del suo groove elettronico ossessivo che influenzò i futuri DJ.

Dopo lo scioglimento nel 1984, Marc Almond proseguì una carriera solista, ma i Soft Cell si sono riuniti in tempi recenti per concerti celebrativi, a conferma dell’affetto del pubblico per questo duo unico.

Depeche Mode: dai synth dolci all’oscurità elettronica

I Depeche Mode incarnano forse la band synth pop per eccellenza, per longevità e impatto.

Formatisi nel 1980 a Basildon, iniziarono con un synth-pop leggero e melodico (l’album d’esordio Speak & Spell include la hit “Just Can’t Get Enough” dal tono spensierato).

Dopo l’uscita del principale songwriter iniziale (Vince Clarke), la band virò però verso sonorità più cupe e complesse sotto la guida di Martin Gore.

Durante gli anni ’80, album dopo album (da A Broken Frame fino a Music for the Masses), i Depeche Mode svilupparono un sound elettronica/rock oscuro e affascinante, con testi introspettivi e toni quasi gotici.

Brani come “Everything Counts”, “People Are People” e “Stripped” combinavano ritmi meccanici, melodie decadenti e un’intensa carica emotiva nella voce baritonale di Dave Gahan.

Verso la fine del decennio, i Depeche Mode divennero superstar globali: il leggendario album Violator (1990) – contenente le hit “Personal Jesus” e “Enjoy the Silence” – consacrò il loro status di pionieri ormai influenti ben oltre il synth-pop.

Con la loro immagine futuristica in evoluzione (dagli adolescenti acqua e sapone dei primi video, fino al look in pelle nera e borchie negli stadi), hanno dimostrato la versatilità del genere.

Ancora oggi la band è attiva: continuano a pubblicare album di successo e a riempire arene in tutto il mondo, dimostrando che la fusione di sonorità elettroniche e intensità rock dei Depeche Mode è senza tempo.

Eurythmics: soul e sintetizzatori in technicolor

All’inizio degli ’80, il duo formato da Annie Lennox e Dave Stewart – gli Eurythmics – portò il synth-pop in territori soul e R&B, grazie alla voce potente di Lennox unita all’ingegno pop di Stewart.

Il loro singolo manifesto è “Sweet Dreams (Are Made of This)” (1983), costruito su un indimenticabile riff di sintetizzatore e sul cantato ipnotico di Annie.

Il video di “Sweet Dreams”, con Annie Lennox vestita in abito maschile, capelli arancioni cortissimi e uno scenario da ufficio surreale (mucche incluse!), fece epoca su MTV e stabilì il loro look androgino e ultramoderno.

Gli Eurythmics sfornarono una serie di canzoni orecchiabili che dominarono le classifiche: da “Here Comes the Rain Again” (che mescolava archi e elettronica) a “Would I Lie to You?” (1985), mostrando anche influenze rock.

La forza degli Eurythmics stava nell’equilibrio tra melodie pop immediatamente memorizzabili e arrangiamenti elettronici inventivi.

Ogni album esplorava sfumature diverse del pop elettronico, mantenendo però un’identità sonora riconoscibile.

Il loro stile visivo – elegante, avanguardistico, con Lennox spesso truccata in modo teatrale – contribuì alla loro aura.

Sebbene il duo si sia sciolto alla fine degli anni ’80 (Annie Lennox avviò poi una fortunata carriera solista), gli Eurythmics rimangono tra i nomi più celebrati del decennio.

La loro capacità di fondere elettronica e soul ha aperto la strada a molte artiste successive nell’ambito elettropop e pop più sofisticato.

Pet Shop Boys: ironia synth-pop e eleganza dance

Tra le band synth pop britanniche degli ’80, i Pet Shop Boys occupano un posto speciale per la loro inconfondibile miscela di musica dance, elettronica raffinata e testi arguti.

Il duo – Neil Tennant (voce) e Chris Lowe (tastiere) – esordì a metà decennio con il singolo “West End Girls” (1985), un brano urban e atmosferico che raggiunse il #1 in classifica in tutto il mondo.

Da lì in poi, i Pet Shop Boys hanno inanellato hit synth-pop irresistibili: “It’s a Sin” (1987) con il suo coro drammatico quasi barocco, la cover dance di “Always on My Mind” (1987), “What Have I Done to Deserve This?” in duetto con Dusty Springfield, e molte altre.

Il loro sound univa ritmi da discoteca, melodie malinconiche e un uso sapiente dei sintetizzatori per creare tappeti sonori ricchi ma mai eccessivi.

In contrasto con l’emotività di molti coetanei, i Pet Shop Boys adottavano un’immagine controllata e minimalista: Neil Tennant spesso cantava con tono distaccato e sagace, Chris Lowe impassibile dietro gli occhiali da sole – un look quasi anonimo ma diventato iconico.

Questa sobrietà stilistica mascherava un’attitudine ironica: molte loro canzoni sono commenti pungenti sulla società e la cultura pop, confezionati però in forma di hit da ballare.

Negli anni ’80 hanno pubblicato album fondamentali come Please (1986) e Actually (1987), definendo nuovi standard per l’elettropop intelligente.

A differenza di altre meteore degli eighties, i Pet Shop Boys hanno avuto una carriera longeva: sono tuttora attivi, continuando a far uscire dischi innovativi e a esibirsi dal vivo in spettacoli ricchi di scenografie e trovate teatrali.

La loro capacità di coniugare estetica elegante, ballabilità e sarcasmo britannico li rende un unicum nella storia del pop.

New Order: tra new wave, dance e melodie malinconiche

Dalle ceneri dei Joy Division (leggendaria band post-punk) nacquero nel 1980 i New Order, i quali seppero fondere l’energia rock con i beat elettronici, diventando figure chiave del synth-pop e della nascente musica dance alternativa.

Dopo la tragica fine di Ian Curtis, i rimanenti membri aggiunsero i synth al loro arsenale e svoltarono verso una direzione nuova: già con il singolo “Blue Monday” (1983) – una traccia rivoluzionaria di 7 minuti – portarono il suono dei club nelle classifiche. “Blue Monday” divenne il 12” più venduto di tutti i tempi e un ponte tra il synth-pop e la techno/house emergente.

I New Order svilupparono uno stile unico: melodie agrodolci e testi introspettivi (cantati con voce sottotono da Bernard Sumner) su energici tappeti di sequencer, basso pulsante (di Peter Hook) e drum machine incalzanti.

Brani come “Bizarre Love Triangle” (1986) e “True Faith” (1987) combinano malinconia e ballabilità in modo magistrale, diventando classici indimenticabili degli anni ’80.

Importante fu anche la loro immersione nella cultura dei club: frequentando la scena newyorkese e aprendo il locale Hacienda a Manchester, i New Order abbracciarono le possibilità della musica dance elettronica quando ancora le chitarre dominavano altrove.

L’album Power, Corruption & Lies (1983) e il successivo Technique (1989) mostrano la crescita esponenziale del gruppo, capace di passare da atmosfere new wave a brani quasi acid house.

I New Order, con la loro estetica sobria e misteriosa (celebre la grafica minimalista dei loro dischi curata da Peter Saville), hanno influenzato sia le band brit-pop degli anni ’90 sia la scena EDM successiva.

Ancora in attività, continuano a esibirsi e a essere venerati come pionieri che hanno abbattuto le barriere tra i generi.

Orchestral Manoeuvres in the Dark: tra sperimentazione e romanticismo elettrico

Gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, meglio noti come OMD, furono tra i primi a definire il suono del synth-pop britannico a cavallo tra anni ’70 e ’80.

Originari di Liverpool, Andy McCluskey e Paul Humphreys diedero vita a un progetto che univa melodie luminose e sensibilità sperimentale.

Il loro singolo “Enola Gay” (1980) – dedicato all’omonimo aereo della bomba atomica – accostava un tema storico tragico a un travolgente riff di tastiera incredibilmente orecchiabile, diventando un successo internazionale e uno degli inni synth-pop del periodo.

Gli OMD mescolavano ritmi elettronici e linee di basso sincopate con linee vocali emotive: brani come “Souvenir” (1981) o “If You Leave” (1986) evidenziano la loro capacità di creare canzoni a un tempo malinconiche e radiofoniche.

A differenza di altri gruppi coevi, loro non puntavano sull’immagine vistosa – anzi, il loro look era piuttosto normale – ma sulla ricerca sonora: inserivano nelle pop song elementi di musica sperimentale e avanguardia (all’inizio furono influenzati dai Kraftwerk e dalla musica classica moderna).

L’album Architecture & Morality (1981) è considerato il loro capolavoro, dove l’estetica minimalista dei sintetizzatori incontra melodie quasi liturgiche.

Questo approccio ha fatto degli OMD dei pionieri rispettati: brani come “Electricity” erano innovativi e irresistibili al tempo stesso.

Pur con alti e bassi commerciali, la band è rimasta attiva (con pause) sino ad oggi, continuando a pubblicare musica.

Il contributo degli OMD al panorama synth-pop anni ’80 è notevole: hanno dimostrato che anche un duo di ragazzi di provincia, armati di tastiere e buone idee, poteva scalare le classifiche internazionali mantenendo integrità artistica.

A-ha: il synth-pop conquista il mainstream globale

Dal freddo nord Europa arrivò uno dei fenomeni pop più calorosi degli anni ’80: gli A-ha, trio norvegese capace di dominare MTV e classifiche con un solo colpo di tastiera.

Il loro singolo di debutto “Take On Me” (1985) è entrato nella storia non solo per la melodia scintillante e il falsetto acuto del cantante Morten Harket, ma anche per il suo iconico video in tecnica mista disegno/filmato (dove il protagonista esce da un fumetto per incontrare la ragazza nel mondo reale).

“Take On Me” schizzò al #1 praticamente ovunque, aprendo le porte del successo globale al gruppo scandinavo.

Il loro album d’esordio Hunting High and Low (1985) conteneva anche “The Sun Always Shines on T.V.” e la ballata “Hunting High and Low”, confermando la capacità degli a-ha di produrre melodie pop raffinate con arrangiamenti ricchi di sintetizzatori e al contempo chitarre e archi – un synth-pop ibridato con il pop-rock e la tradizione melodica europea.

Il look dei tre (Harket, Magne Furuholmen, Pål Waaktaar) era quello di ragazzi poster-boy dall’aria sognante, molto diverso dall’estetica eccentrica di altri synth-poppers britannici: anche questo li aiutò a sfondare presso il grande pubblico, specie le teenager.

In effetti, gli A-ha furono a modo loro precursori di ciò che più tardi si sarebbe chiamato teen pop (pur con musica più ricercata rispetto alle boy band degli anni ’90).

Dopo l’onda travolgente della seconda metà anni ’80, la band ha continuato con fasi alterne: si sciolse nei ’90, ma poi si è riunita più volte negli anni 2000, pubblicando nuovi album (fino a True North del 2022) e dimostrandosi ancora attiva.

La loro eredità nel synth-pop è duplice: da un lato hanno portato il genere al massimo livello di popolarità mainstream; dall’altro, con brani ricchi di sentimento e un tocco nordico inconfondibile, hanno mostrato che l’elettronica poteva anche essere romantica e profondamente emotiva.

Il synth-pop nel nuovo millennio: tra revival e nuove contaminazioni

Gli echi del synth-pop anni ’80 risuonano forti anche negli artisti successivi, fino ad oggi. Dopo un appannamento nei anni ’90 – quando altri sottogeneri pop emersero, dal teen pop delle boy band e di Britney Spears all’indie rock elettronico – i sintetizzatori sono tornati prepotentemente in auge nei 2000 sotto l’etichetta di revival elettropop.

Ma cos’è l’elettropop se non la diretta discendenza del synth-pop? Artisti dei late 2000s come La Roux, Hurts, Tesla Boy o Purity Ring hanno aggiornato la formula ottantiana per le nuove generazioni.

Ad esempio, la britannica La Roux (Elly Jackson) nel 2009 scalò le classifiche con “Bulletproof”, brano che sembra un 45 giri degli ’80 teletrasportato nel nuovo millennio: melodie orecchiabili, beat sintetici scintillanti e un look che richiama apertamente l’estetica New Wave (ciuffo rosso sparato e abiti futuristici).

Allo stesso modo il duo inglese Hurts ha proposto nei primi anni 2010 un synth-pop elegante e malinconico (basti sentire “Wonderful Life”), presentandosi in giacca e cravatta come moderni pet shop boys in bianco e nero.

Più underground ma amatissimi dai fan del genere, i russi Tesla Boy e il duo canadese Purity Ring hanno portato avanti la tradizione del pop elettronico: i primi con sonorità vicine al funk e al french touch, i secondi con atmosfere sognanti e synth rimbalzanti nel cosiddetto genere future pop.

Questo revival non è solo nostalgia: è la prova che quelle sonorità elettroniche inventate negli anni ’80 sono diventate un linguaggio universale del pop.

Oggi praticamente tutta la musica moderna commerciale incorpora elementi sintetici – basti pensare a star come The Weeknd, che con la sua “Blinding Lights” ha riportato in auge i suoni alla Depeche Mode/A-ha in vetta alle classifiche mondiali.

Nel frattempo, molte delle band synth pop originali sono ancora in giro: i Depeche Mode, i Pet Shop Boys, i New Order, persino gli A-ha, continuano a pubblicare musica e fare tournée.

Esistono festival dedicati agli anni ’80 e serate a tema dove queste leggende condividono il palco con nuove leve dell’electro.

Insomma, se vi state chiedendo quanti tipi di pop esistono, la risposta è: tantissimi, e il synth-pop è uno dei suoi rami più influenti e longevi.

Dal teen pop alle derivazioni più estreme della techno, l’idea di “trasformare i suoni elettronici in canzoni popolari” ha generato un albero dai mille rami. A ogni nuova ondata musicale, quel battito artificiale creato quarant’anni fa continua a far muovere i piedi e sognare.

Il synth-pop degli anni 80 ha cambiato per sempre la musica e il suo immaginario futuristico continua a vivere, dimostrandoci. Ma le macchine quindi hanno anche un cuore? Basta programmare la melodia giusta.