Immaginate di essere un ragazzino nel pieno degli anni ’80. Maglietta stinta di Capitan Harlock, calzini troppo alti, una replica di Goldrake sempre a portata di mano.

Sullo schermo del vostro Nintendo lampeggiano quattro piccoli eroi: Guerriero, Mago Bianco, Mago Nero, Monaco. Parte l’avventura, si salva il mondo. Ma fuori dalla finestra c’è un altro tipo di avventura — e fa molta più paura. Si tratta della Guerra Fredda.

Ogni giorno vi svegliate e la radio parla di armi atomiche, missili, blocchi contrapposti. Gli adulti cercano di sembrare tranquilli, ma anche il cielo sembra carico di tensione, come se una grande scritta “game over” potesse apparire in mezzo al cielo da un momento all’altro.

La Guerra Fredda non è stata combattuta con spade e magie, ma si trattava comunque un conflitto totale: ideologico, psicologico, culturale.

Da un lato c’eerano gli Stati Uniti, paladini del capitalismo e dei cartoni animati alla Disney Club. Dall’altro l’Unione Sovietica, compatta, minacciosa come un boss finale disegnato male ma capace di attacchi devastanti.

In mezzo, noi. Mentre il telegiornale parlava ogni giorno di equilibrio del terrore e minaccia nucleare, eravamo lì, pesi a cercare di battere Chaos in Final Fantasy I senza morire dopo due turni.

Sia chiaro, le bombe non esplodevano nei cortili, ma bastava guardare un film al cinema — tipo Wargames o The Day After — per sentirsi nel bel mezzo di un incantesimo “Meteo” a scala planetaria.

La Guerra Fredda era una minaccia silenziosa, ma onnipresente. La chiamavano “fredda” solo perché non avevano il coraggio di ammettere quanto ci facesse sudare freddo.

La Guerra Fredda ci ha infilato un ago nel cervello, cucendo insieme storia, cultura pop, videogiochi, film e musica.

Crescere tra Reagan e Gorbaciov, tra minacce atomiche e giochi di ruolo, era come iniziare Final Fantasy senza sapere come si salvano i progressi. E col terrore che qualcuno, da qualche parte, potesse inavvertitamente premere il tasto RESET.

Dal 1945 alla crisi degli anni ’70: origini della Guerra Fredda

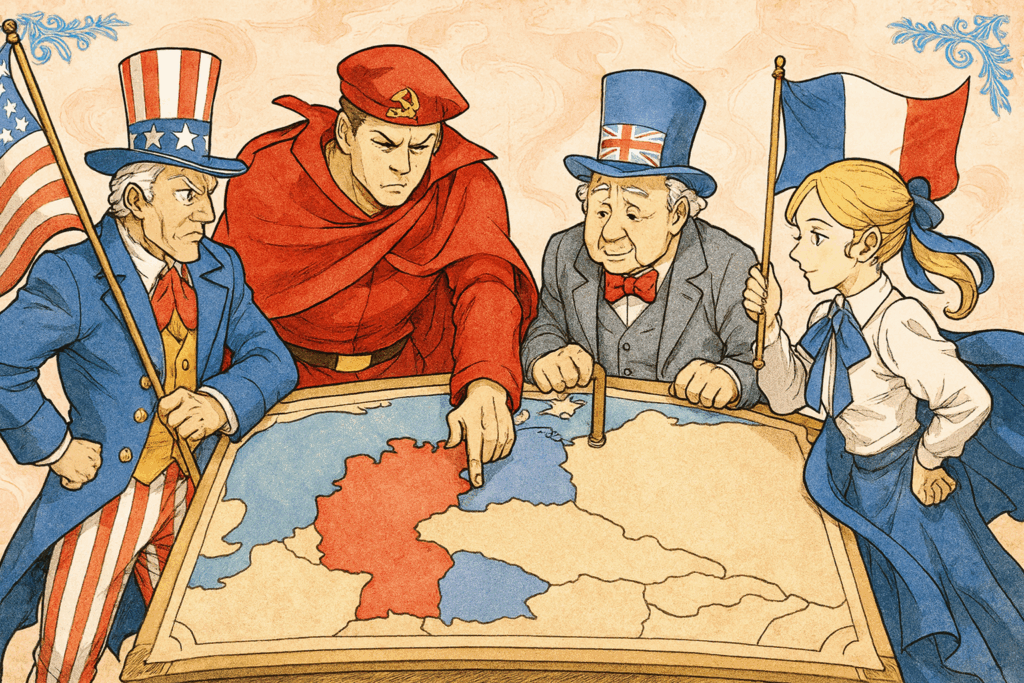

La Guerra Fredda affonda le sue radici negli accordi e dissidi del dopoguerra. Nel 1945 le potenze Alleate – Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Francia – si spartirono l’Europa all’indomani della vittoria sulla Germania nazista.

Già nelle conferenze di Yalta (febbraio ’45) e Potsdam (luglio-agosto ’45) vennero delineati i nuovi assetti: la Germania fu divisa in quattro aree di occupazione, ciascuna sotto il controllo di una delle potenze vincitrici, così come la città di Berlino, spaccata in settori occidentali e settore est sovietico.

Dalla collaborazione bellica contro Hitler si passò presto alla rivalità: il mondo emerse dalla Seconda Guerra Mondiale polarizzato in due blocchi antitetici, uno guidato dagli USA (democrazie liberali e capitalismo) e l’altro dall’URSS (regimi socialisti a partito unico e comunismo).

L’Europa centrale e orientale vide l’instaurazione di regimi comunisti filo-sovietici (Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, ecc.), mentre l’Occidente si organizzò attorno al Piano Marshall e, dal 1949, all’alleanza NATO, includendo la Germania Ovest.

Viceversa la Germania Est divenne uno Stato satellite dell’URSS: per quasi trent’anni il Muro di Berlino (costruito nel 1961) simboleggiò plasticamente questa frattura, dividendo in due non solo una città ma il mondo intero.

Già alla fine degli anni ’40, i segnali di attrito si moltiplicarono. Nel 1948 Stalin tentò di bloccare l’accesso a Berlino Ovest; gli occidentali reagirono con un celebre ponte aereo, evitando uno scontro diretto.

Fu chiaro però che la cortina di ferro era calata sull’Europa.

Nel 1950 esplose il primo conflitto “caldo” dell’era atomica: la guerra di Corea.

In giugno, lo stato comunista della Corea del Nord invase la Corea del Sud; immediata fu la risposta degli USA, che intervennero sotto mandato ONU a capo di una coalizione internazionale, mentre l’URSS appoggiò (dietro le quinte) il Nord e la Cina maoista inviò centinaia di migliaia di “volontari” a sostegno di Pyongyang.

Dopo tre anni di combattimenti sanguinosi, si giunse nel 1953 a un armistizio che ripristinò la linea di confine iniziale al 38º parallelo.

La Corea rimase spaccata in due e la guerra si concluse in stallo, ma il messaggio era inequivocabile: da quel momento, ogni conflitto locale poteva diventare un pericoloso tiro alla fune tra le superpotenze.

Negli anni ’50 il mondo assistette così a una corsa al riarmo (l’URSS detonò la sua prima bomba atomica nel 1949, rompendo il monopolio americano) e a tensioni globali estese a nuovi scenari.

In parallelo, infatti, la decolonizzazione ridefinì gli equilibri geopolitici.

Man mano che gli imperi coloniali europeo-occidentali (britannico, francese, belga, ecc.) si ritiravano da Asia e Africa, le due superpotenze cercarono di estendere la propria influenza sui neonati Stati indipendenti.

Il “processo di decolonizzazione” fu spesso intrecciato alla politica coloniale residua e alle ambizioni di Washington e Mosca, finanziando rivoluzioni o regimi amici nei Paesi del Terzo Mondo.

Nel sud-est asiatico la fine del dominio francese in Indocina portò a nuovi conflitti locali con rilevanza globale: nel 1954 la Francia fu sconfitta dai comunisti Viet Minh guidati da Ho Chi Minh (prima Guerra d’Indocina) e il Vietnam venne provvisoriamente diviso in due all’altezza del 17º parallelo.

Pochi anni dopo, negli anni ’60, la guerriglia comunista riesplose nel Vietnam del Sud, sostenuta da Nord Vietnam, URSS e Cina, mentre gli Stati Uniti aumentarono progressivamente il proprio coinvolgimento militare per “contenere” il dilagare di nuovi regimi comunisti nella regione.

Fu l’inizio della Guerra del Vietnam, una guerra lunga e drammatica (1965-1975) che vide le truppe americane impantanarsi in un conflitto asprissimo, concluso infine con la caduta di Saigon e la vittoria dei nordvietnamiti nel 1975.

La sconfitta in Vietnam fu un trauma per l’opinione pubblica americana e coincise con un momento di crescente assertività sovietica in altre aree.

Anche il Medio Oriente divenne un teatro di rivalità indiretta. Lì le tensioni locali – in primis il conflitto arabo-israeliano – fungevano da catalizzatore: gli USA sostenevano Israele, mentre l’URSS appoggiava vari Paesi arabi a seconda delle convenienze.

La guerra dello Yom Kippur (ottobre 1973) tra Egitto e Israele fu un esempio eclatante: scoppiata con un attacco a sorpresa arabo, la guerra rischiò di innescare il confronto diretto tra le superpotenze.

Quando la situazione sul campo volse a favore di Israele, Mosca minacciò un intervento unilaterale a sostegno degli egiziani e spedì truppe avio-trasportate in stato d’allerta; Washington reagì schierando la propria flotta nel Mediterraneo e – per la prima volta dopo la crisi di Cuba del ’62 – ordinò lo stato di allerta nucleare DEFCON 3 alle sue forze strategiche.

Il mondo trattenne il fiato: negli ultimi giorni dell’ottobre 1973 si sfiorò davvero l’Armageddon nucleare.

Solo un fragile cessate-il-fuoco mediato dall’ONU evitò il peggio.

Proprio quell’episodio evidenziò la pericolosità estrema del confronto e favorì una stagione di relativa distensione: a metà anni ’70, sotto la presidenza di Gerald Ford (subentrato a Nixon nel ’74) e poi di Jimmy Carter, USA e URSS firmarono accordi sul controllo degli armamenti strategici (i trattati SALT) e nel 1975 sottoscrissero gli Accordi di Helsinki, impegnandosi a una coesistenza più pacifica. La détente fu breve.

Già alla fine degli anni ’70 nuovi fattori incrinarono l’equilibrio: la rivoluzione islamica in Iran (1979) tolse agli USA un alleato chiave in Medio Oriente, la guerriglia sandinista di sinistra conquistò il Nicaragua in America Centrale, e soprattutto, nel dicembre 1979, l’Armata Rossa invase l’Afghanistan, aprendo un altro fronte caldo.

L’effetto domino fu chiaro: all’alba degli anni ’80 le speranze di dialogo erano evaporate, sostituite da una rinnovata contrapposizione frontale

Gli anni ’80: dalla Seconda Guerra Fredda alla caduta del Muro

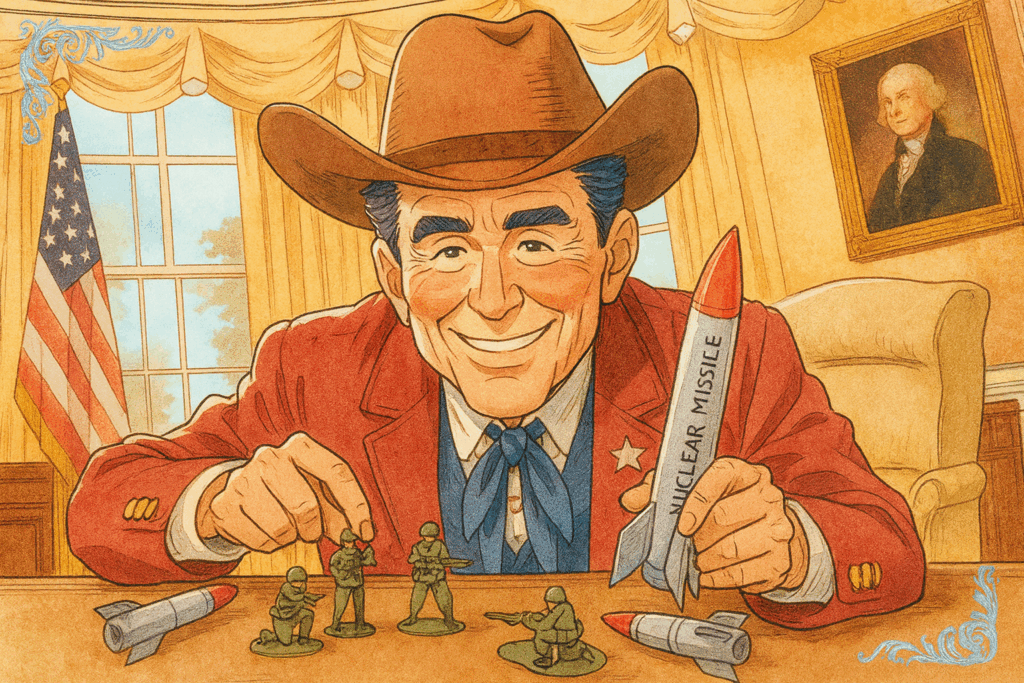

Con il 1981 alla Casa Bianca arrivò un presidente deciso a non fare concessioni: Ronald Reagan.

La dottrina Reagan abbandonò ogni ambiguità, perseguendo la contrapposizione totale al comunismo ovunque nel mondo.

Reagan definì l’URSS “l’impero del male” e impresse una svolta aggressiva: appoggiò attivamente movimenti e guerrillas anticomuniste (dai contras in Nicaragua ai mujaheddin in Afghanistan), sostenne senza indugio governi militari di destra purché anti-sovietici, e avviò un massiccio riarmo tecnologico.

In Europa gli USA dispiegarono nuovi missili nucleari a media gittata (Pershing II e Cruise) come risposta agli SS-20 sovietici puntati sul continente.

Sul fronte scientifico, Reagan lanciò la cosiddetta “guerra stellare” (SDI), un ambizioso – e controverso – programma per sviluppare uno scudo spaziale antimissile.

L’idea era semplice: dimostrare al Cremlino che gli Stati Uniti avrebbero surclassato l’URSS anche sul piano tecnologico-militare, rendendo vano il concetto stesso di equilibrio del terrore.

Questa escalation contribuì a riportare la tensione al livello degli anni ’50: all’inizio degli anni ’80 la paura di un’imminente conflitto nucleare per errore o provocazione tornò a serpeggiare nell’opinione pubblica.

Non a caso, proprio in quel periodo l’incidente di Able Archer 83 (un’esercitazione NATO nel novembre 1983) fu scambiato dai sovietici per i preparativi di un first strike occidentale, spingendo Mosca sull’orlo di una risposta armata preventiva. Ancora una volta, il disastro fu evitato per un soffio.

Eppure, fu proprio questa fase di “terrore totale” che preparò il terreno al finale inatteso della Guerra Fredda.

L’URSS stava pagando un prezzo altissimo: la corsa agli armamenti e le lunghe guerre per procura prosciugavano un’economia già stagnante.

All’interno del blocco orientale, inoltre, il malcontento montava (basti pensare al sindacato polacco Solidarność di Lech Wałęsa, che nel 1980 sfidò il regime di Varsavia).

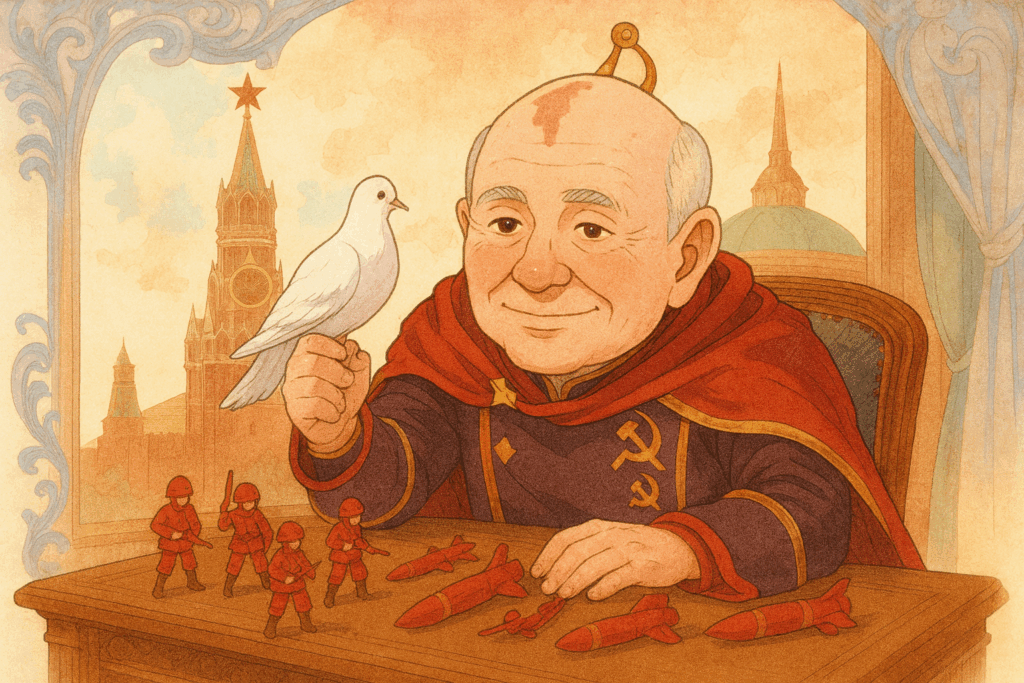

In questo contesto emerse un protagonista decisivo: Michail Gorbaciov, salito al potere nel 1985 come Segretario Generale del PCUS.

Gorbaciov era un riformista e lanciò due parole d’ordine rivoluzionarie: perestrojka (ristrutturazione economica) e glasnost (trasparenza politica).

Gorbaciov comprese che l’URSS non poteva reggere all’infinito la contrapposizione con l’Occidente e che era necessario ridurre le tensioni.

Nel giro di pochi anni, Gorbaciov avviò il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan, accettò di smantellare intere categorie di missili nucleari con gli USA (Trattato INF del 1987) e soprattutto lasciò che negli Stati satelliti dell’Est Europa spirasse un vento di cambiamento.

Il 1989 fu l’anno epocale: con il progressivo allentarsi del controllo sovietico, i governi comunisti dell’Europa orientale vacillarono uno dopo l’altro.

In Ungheria, ad esempio, la frontiera con l’Austria fu aperta nell’estate ’89, creando una falla nella Cortina di ferro.

A Novembre 1989, la pressione popolare a Berlino divenne incontenibile e si arrivò all’evento simbolo: la caduta del Muro di Berlino il 9 novembre 1989.

Fu una notte storica, di festa e lacrime: dopo 28 anni, i berlinesi dell’Est e dell’Ovest poterono riabbracciarsi e iniziare a smantellare quel mostruoso confine di cemento.

L’onda lunga del 1989 portò rapidamente alla fine di tutti i regimi comunisti dell’Europa centro-orientale.

A quel punto rimaneva in piedi solo l’URSS stessa, ormai in grave crisi interna. Nel 1991 anche l’Unione Sovietica implose: dissoluzione dell’URSS è il termine con cui si indica la frantumazione ufficiale, il 26 dicembre 1991, dello Stato sovietico in 15 repubbliche indipendenti.

Con la dissoluzione dell’URSS terminava formalmente anche la Guerra Fredda, dopo circa 44 anni di confronto globale.

A conti fatti, molti sostennero che gli Stati Uniti e il blocco occidentale avessero “vinto” la Guerra Fredda, avendo visto crollare l’avversario senza aver sparato un colpo diretto. Altri fecero notare che non c’erano stati veri “vincitori” in senso classico, perché la corsa agli armamenti aveva impoverito tutti e lasciato un’eredità di con. Di sicuro, però, il mondo tirò un sospiro di sollievo entrando negli anni ’90, sperando in un futuro meno cupo.

Vivere negli anni ’80 con l’incubo atomico: media, cultura pop e vita quotidiana

Per chi c’era, è difficile dimenticare l’atmosfera di angoscia diffusa che permeava gli anni ’80 in piena Guerra Fredda.

La minaccia di una guerra nucleare totale – di quelle che non lasciano superstiti – era percepita come concreta.

L’equilibrio del terrore teneva paradossalmente la pace, ma inculcava anche la paura che bastasse un errore o un gesto folle per far scattare l’apocalisse.

I media dell’epoca non facevano che ricordarlo quotidianamente: i telegiornali parlavano di euromissili, esercitazioni atomiche, summit tra capi di Stato che potevano decidere le sorti del pianeta.

Persino eventi lontani – una crisi in Medio Oriente o un colpo di Stato in Centro America – venivano letti in chiave di Guerra Fredda, come possibili inneschi di un’escalation.

Nelle scuole e nelle famiglie, molti giovani assorbivano questa tensione quasi per osmosi, sviluppando un senso latente di precarietà del futuro.

Il mondo dell’intrattenimento e della cultura pop rifletteva e amplificava queste paure. Cinema, televisione e musica metabolizzarono l’angoscia nucleare in una miriade di produzioni.

Per esempio, nel 1983 la ABC trasmise negli USA (e poi nel mondo) il film per la TV The Day After (Il giorno dopo), cruda rappresentazione degli effetti di un attacco atomico sull’America profonda. Quella pellicola – agghiacciante per realismo – impressionò a tal punto il presidente Reagan da spingerlo a una più convinta ricerca di accordi sul nucleare. Anche in Italia venne diffusa (mi ricordo nella mia piccola città l’inquietantissimo poster appeso alla parete del cinema del centro), lasciando il pubblico sgomento.

L’anno successivo, in Gran Bretagna, la BBC rilanciò con Threads (1984), un film altrettanto duro sul dopo-bomba visto attraverso gli occhi di comuni cittadini di Sheffield.

Sul grande schermo uscivano thriller come Wargames (1983), in cui un ragazzino hackerava per gioco i sistemi strategici americani rischiando di far partire i missili per davvero: un supercomputer NORAD scambia la simulazione per un attacco reale e innesca il conto alla rovescia del contro-lancio nucleare.

Wargames fece intuire al grande pubblico quanto sottile fosse la linea tra realtà e finzione durante la Guerra Fredda, e rimase un film di culto per molti “ragazzi degli ’80”.

Persino il filone più leggero dell’intrattenimento incorporava la contrapposizione Est-Ovest: Top Gun (1986), ad esempio, trasformò i piloti della Marina USA in eroi glamour, impegnati in duelli aerei contro piloti anonimi (mai esplicitamente dichiarati sovietici, ma il sottinteso era chiaro). Hollywood mescolava patriottismo e adrenalina, offrendo un’evasione che in realtà celebrava la supremazia militare occidentale e il desiderio di “vincere” la tensione.

Nei telegiornali reali, intanto, capitava di vedere notizie che toglievano il sonno: si venne a sapere solo più tardi che nel settembre 1983 un ufficiale sovietico, Stanislav Petrov, aveva evitato una guerra nucleare ignorando un falso allarme di lancio missilistico (il satellite aveva scambiato dei riflessi di sole per testate nemiche).

Lo stesso anno, i sovietici abbatterono per errore un aereo di linea sudcoreano credendolo una spia, facendo 269 vittime – un episodio drammatico che infiammò le cronache.

Ogni volta la paura riaffiorava: se succede qualcosa, premeranno il bottone? Questo interrogativo aleggiava persino nei fumetti e nelle canzoni.

Basti pensare ai fumetti di supereroi: nel 1986 uscì Watchmen, capolavoro di Alan Moore, ambientato in un 1985 alternativo sull’orlo di una guerra atomica; oppure a The Dark Knight Returns di Frank Miller, dove Superman deve fermare missili sovietici nucleari. La Guerra Fredda permeava l’immaginario.

Sul fronte musicale, la preoccupazione si tradusse sia in toni cupi sia in forme di reazione spensierata.

Molti artisti espressero apertamente messaggi anti-guerra: “Russians” di Sting (1985) per esempio, invocava la pace ricordando che “anche i russi amano i loro figli”, sottolineando l’assurdità della diffidenza reciproca.

Altri brani descrivevano l’atmosfera tesa: “It’s a Mistake” degli australiani Men at Work (1983) ironizzava sulla possibilità di un errore fatale che facesse “saltare in aria” tutto, con un videoclip ispirato a Il Dottor Stranamore.

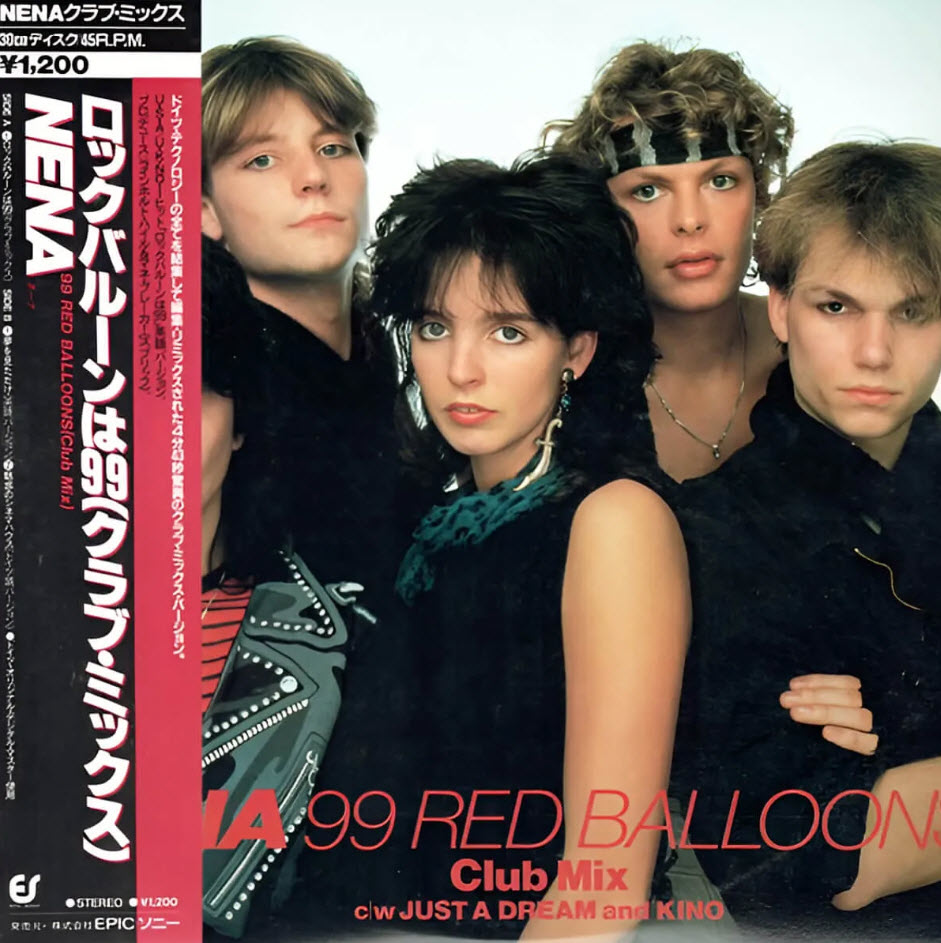

La paranoia nucleare trovava spazio in moltissime canzoni. Non solo negli anthem impegnati: persino brani pop apparentemente allegri celavano riferimenti atomici.

Un caso emblematico fu “99 Luftballons” (1983) della tedesca Nena: una hit dance-pop orecchiabile che racconta di 99 palloncini scambiati per UFO e abbattuti, scatenando una guerra nucleare per sbaglio.

Pochi colsero subito il messaggio antimilitarista, perché la musica era spensierata; eppure il testo nasceva da un fatto vero (migliaia di palloncini lanciati durante un concerto a Berlino Ovest, che fecero temere ai militari dell’Est un’intrusione aerea).

Similmente in Italia il duo Righeira lanciò “Vamos a la playa” (1983): all’apparenza un tormentone estivo in spagnolo su ritmi italo-disco, in realtà un brano ambientato in una spiaggia post-atomica, con “il mare fluorescente” e le radiazioni che abbronzano di blu.

Come spiegò il cantante Johnson Righeira, “era la canzone da spiaggia post-atomica… si avvertiva quella minaccia tra Unione Sovietica e Stati Uniti, una spada di Damocle su tutti noi”.

Un vero paradosso: i ragazzi ballavano in discoteca su note gioiose che esorcizzavano la paura dell’olocausto nucleare senza nemmeno rendersene conto.

Del resto, per molti giovani vivere sotto la bomba significò anche questo: un carpe diem frenetico, il rifugio nella musica e nel divertimento come antidoto all’ansia di un futuro incerto. “Divertiamoci stasera, perché domani chissà” – era un pensiero inconfessabile ma diffuso.

La Guerra Fredda negli anni ’80 non fu solo strategia, diplomazia e missili: fu anche un’esperienza psicologica collettiva. Vivere ogni giorno con l’incubo atomico incise profondamente sulla cultura del periodo.

Generò opere d’arte e d’intrattenimento uniche nel loro genere, piene di riferimenti oggi vintage ma allora serissimi; generò movimenti pacifisti di massa che organizzarono marce contro gli euromissili (famosa quella di Comiso, in Sicilia, dove sorgevano basi di missili NATO); generò persino uno humor nero particolare (barzellette e meme ante litteram su bunker e sopravvivenza post-atomica circolavano tra chi cercava di esorcizzare la paura ridendo).

Chi era bambino o adolescente in quegli anni ricorda bene quella sensazione di vivere “sull’orlo”: un misto di terrore e abitudine, di angoscia e fatalismo. Ricorda altrettanto bene il sollievo quasi irreale con cui, dopo il 1989, ci si rese conto che l’incubo stava finendo davvero.

Concediamoci allora un viaggio nella memoria pop degli anni ’80, quando la paura della bomba si poteva ascoltare alla radio e vedere al cinema, ricordandoci quanto quel periodo fu cupo e creativo al tempo stesso.

I 5 migliori film degli anni ’80 sulla Guerra Fredda

Durante gli anni Ottanta, il cinema si fece specchio (e talvolta valvola di sfogo) delle tensioni internazionali.

Ecco cinque film emblematici di quel decennio, in cui la Guerra Fredda è protagonista o sfondo cruciale – tra paranoia nucleare, propaganda patriottica e critica sociale. (Ogni titolo è seguito da un breve commento).

1. WarGames – Giochi di guerra (1983)

Un teen movie atipico che mescola abilmente tecnologia e incubo nucleare. WarGames vede un giovane hacker (Matthew Broderick) penetrare per gioco nel supercomputer del NORAD, la difesa aerea USA, facendo partire una simulazione di guerra termonucleare globale.

Il computer, scambiandola per realtà, inizia a predisporre il contrattacco nucleare e porta il mondo a DEFCON 1 – il livello di allerta di guerra mondiale.

Solo all’ultimo secondo il ragazzo e gli scienziati riescono a fermarlo, insegnando alla macchina che in una guerra nucleare “non ci sono vincitori”.

WarGames cattura alla perfezione la paura di quegli anni: bastava un errore informatico o umano per scatenare la fine.

Il film fu un successo e contribuì a sensibilizzare l’opinione pubblica (pare che anche il presidente Reagan ne fu colpito, al punto da chiedere ai suoi consiglieri quanto fosse reale il rischio di un hacker nucleare).

Oltre al messaggio pacifista, WarGames è anche un vivido affresco techno-pop degli Eighties: dai modem a 8 bit al celebre scambio finale con il computer (“Strano gioco, l’unica mossa vincente è non giocare”).

Una curiosità: il videogioco fittizio di guerra globale che appare nel film ha ispirato davvero un gioco in seguito (il simulatore DEFCON, 2006), segno di quanto WarGames sia rimasto nell’immaginario.

2. The Day After – Il giorno dopo (1983)

Un film che fece epoca e terrorizzò milioni di spettatori. The Day After ipotizza cosa accadrebbe il giorno dopo una guerra nucleare negli Stati Uniti, seguendo le vicende degli abitanti di una cittadina del Kansas colpita da missili sovietici.

Il realismo crudo delle scene – lampi accecanti, fungo atomico all’orizzonte, poi caos, ustioni, blackout, radiazioni e dissoluzione del tessuto sociale – colpì al cuore l’America.

Ronald Reagan in persona, dopo averlo visto in anteprima, scrisse nel suo diario di essere rimasto “profondamente turbato” e che il film lo rese ancora più determinato a evitare una guerra nucleare.

Trasposto in italiano l’anno seguente, Il giorno dopo ebbe un impatto enorme anche da noi: fu oggetto di dibattiti e speciali televisivi, e divenne sinonimo stesso di scenario post-atomico (ancora oggi si cita “come in The Day After” per descrivere scene di devastazione).

Al di là dell’intento pedagogico, il film rimane potente per come mette in scena l’impensabile quotidiano: famiglie qualunque che in pochi secondi passano dalla routine al doomsday.

Fu criticato da alcuni per toni troppo pessimisti, ma nel clima dell’83–’84 rispecchiava fedelmente l’umore di un mondo sull’orlo.

The Day After aprì la strada ad altre opere similari (il britannico Threads, già citato, ancora più terribile nel mostrare la vita anni dopo le bombe).

Se oggi fatichiamo a capire la paura concreta della guerra nucleare, basterebbe riguardare questo film per farsi un’idea.

3. Threads (1984)

Il più crudo e realistico film mai trasmesso sulla TV britannica riguardo all’olocausto nucleare.

Threads segue la vita di gente comune a Sheffield prima, durante e soprattutto dopo un attacco atomico: niente eroi, niente propaganda, solo l’agonia lenta di una società che collassa.

È la controparte UK di The Day After, ma ancor più spietata: carestie, crollo dei servizi, lingua e istituzioni che si sgretolano.

Non cita mai “Stati Uniti” o “Unione Sovietica” in chiave ideologica: mostra semplicemente cosa significherebbe davvero una guerra termonucleare in piena Guerra Fredda.

Agghiacciante, imprescindibile, e perfetto per capire l’angoscia che attraversava gli anni ’80.

4. Rocky IV (1985)

Quando si parla di Guerra Fredda nella cultura pop anni ’80, Rocky IV di e con Sylvester Stallone è ineludibile.

Questo film di boxe è di fatto una sfida allegorica tra USA e URSS sul ring. Da un lato l’“italo-americano” Rocky Balboa, incarnazione dell’American Dream e della libertà individuale; dall’altro l’immenso e gelido Ivan Drago (Dolph Lundgren), prodotto dell’élite sovietica, quasi un robot plasmato dal regime (famosa la sua frase “Ti spiezzo in due”, che in originale era “I must break you”).

L’intero film è costruito come uno scontro di sistemi: i russi vengono mostrati come freddi, scientifici, disumanizzati – Drago si allena con macchinari all’avanguardia e steroidi – mentre Rocky si prepara alla vecchia maniera, spaccando legna nelle nevi siberiane, tutto cuore e muscoli.

Libertà vs oppressione, uomo vs macchina: Stallone calca volutamente la mano su questi temi.

Rocky IV uscì nel Natale 1985, in un clima di ritrovato orgoglio americano; fu un successo colossale (ricordo da bambino la fila al cinema che arrivava a svoltare l’angolo della strada), incassando 300 milioni di dollari e diventando uno dei film sportivi di maggior successo di sempre.

Nell’Europa dell’Est invece arrivò solo negli anni ’90, a Guerra Fredda finita, perché ritenuto troppo “reaganiano” e propagandistico.

La celebre scena finale vede Rocky, dopo aver trionfato sul ring a Mosca, fare un discorso appassionato in cui dice (più o meno): “Se io posso cambiare, voi potete cambiare, e se voi potete cambiare allora tutto il mondo può cambiare!”.

Nel pubblico, i severi membri del Politburo applaudono commossi, e perfino l’algido Drago riconosce il valore di Rocky.

Insomma, una fantasia hollywoodiana di détente attraverso lo sport. Al di là del messaggio ingenuo, Rocky IV è iconico per la colonna sonora training montage (“Hearts on Fire”) e per l’impatto culturale: è il film-simbolo di come gli americani amassero immaginare la sconfitta dell’URSS, non sui campi di battaglia ma su quelli sportivi, a suon di pugni e fair play.

Una curiosità: nel film compare anche un robot domestico (quello del cognato di Rocky, Paulie), altro elemento kitsch-futuristico molto anni ’80, a simboleggiare la fiducia occidentale nella tecnologia “buona” contrapposta a quella militaresca sovietica.

Rocky IV resta, nel bene e nel male, un manifesto pop della Guerra Fredda anni Ottanta.

5. Top Gun (1986)

Se Rocky IV rappresenta la propaganda “classica” pro-USA, Top Gun ne è la variante glamour e patinata.

Diretto da Tony Scott e prodotto da Jerry Bruckheimer, il film segue le avventure di un gruppo di giovani piloti d’élite della Marina americana (la Top Gun Naval Fighter School) capitanati dall’arrogante e abilissimo Maverick (Tom Cruise).

Top Gun è ambientato nel pieno degli anni ’80. Pur non nominando esplicitamente l’Unione Sovietica, vede i protagonisti affrontare misteriosi caccia nemici MiG-28 (velivoli fittizi ispirati ai MiG reali sovietici).

Il contesto è dunque la Guerra Fredda sul Pacifico: intercettazioni di aerei ostili, duelli ad alta quota e crisi internazionali latenti.

Il film non indulge in discorsi politici – anzi, li evita accuratamente – ma è intriso di spirito patriottico: presenta la vita dei piloti Top Gun come un mix di competizione sportiva e cameratismo, al ritmo di musica rock e scene al rallentatore di jet che decollano contro il tramonto.

Nel finale, Maverick e compagni ingaggiano un combattimento aereo reale contro i “cattivi” (piloti anonimi con stelle rosse sui caschi…), sconfiggendoli.

Top Gun fu un fenomeno di costume: l’aeronautica USA vide arruolamenti in aumento dopo l’uscita del film, e ancora oggi è citato come esempio di soft power e propaganda militaresca efficacissima.

La combinazione di adrenalina, romanticismo e spirito di squadra, unita al volto pulito di Tom Cruise, rese quasi “cool” l’idea di fare la guerra nei cieli.

Sebbene Top Gun non mostrasse nemici concreti – per non complicare i rapporti diplomatici – tutti sapevano che rappresentava la volontà americana di primato e superiorità tecnologica (le sequenze con gli F-14 Tomcat contro i MiG evocavano la reale supremazia aerea che gli USA rivendicavano).

La Guerra Fredda, insomma, filtrata attraverso occhiali da sole Ray-Ban e giacche di pelle.

Va riconosciuto che il film, visto oggi, è puro intrattenimento senza pretesa: le sue linee di dialogo (“I feel the need… the need for speed!”) e la colonna sonora (Danger Zone, Take My Breath Away) lo hanno reso un’icona eighties.

In chiave storica, resta un documento su come negli anni ’80 si glorificasse l’esercito senza parlare di nemici specifici, quasi a voler esorcizzare la Guerra Fredda stessa trasformandola in un videogame ad alto budget.

Top Gun ha avuto nel 2022 un sequel tardivo (Top Gun: Maverick), segno che la nostalgia di quel periodo è ancora vivissima, pur in un mondo completamente cambiato.

(Menzione d’onore: altri film degli anni ’80 che trattarono temi della Guerra Fredda includono il thriller politico Senza via di scampo (1987) con Kevin Costner nei panni di una spia, la commedia Spie come noi (1985) con Dan Aykroyd e Chevy Chase in una parodia di agenti pasticcioni, e il drammatico Berlin Express… Ma l’elenco potrebbe continuare a lungo!)

I 5 migliori album musicali degli anni ’80 ispirati dalla Guerra Fredda

Le tensioni della Guerra Fredda influenzarono profondamente anche la musica pop e rock degli anni Ottanta.

Numerosi artisti consacrarono interi album – o parti significative di essi – ai temi del conflitto Est-Ovest, del pacifismo e della paura nucleare. Ecco cinque album emblematici, ciascuno in modo diverso legato al clima dell’epoca:

1. “War” – U2 (1983)

Già il titolo è un programma: War (“guerra”) è il terzo album in studio degli U2 e segna la svolta impegnata della band irlandese.

Uscito proprio nel 1983, in piena “seconda guerra fredda”, War affronta conflitti di varia natura ma risente fortemente del contesto globale. Il brano di apertura, “Sunday Bloody Sunday”, parla dei Troubles nordirlandesi, ma con un potente messaggio anti-bellico universale.

Ancora più direttamente legato alla Guerra Fredda è “New Year’s Day”, ispirato al movimento polacco di Solidarność e alla situazione dell’Europa divisa: con le sue atmosfere gelide e solenni, offre un’esaustiva panoramica della situazione europea di quel momento.

L’album intero è pervaso da un senso di urgenza e inquietudine: Seconds parla del rischio di guerra nucleare (con riferimenti ai “boys” che costruiscono bombe all’idrogeno), The Refugee tocca il tema dei rifugiati (problematico anche a causa di guerre per procura in giro per il mondo).

La copertina stessa, con il volto serio di un bambino, evoca l’innocenza infranta dal conflitto.

War fu acclamato e lanciò gli U2 nell’olimpo del rock impegnato. Ancora oggi brani come New Year’s Day e Sunday Bloody Sunday sono associati agli anni Ottanta e al desiderio di pace in un’epoca di muri e cortine.

Curiosità: War scalzò Thriller di Michael Jackson dal primo posto in classifica nel Regno Unito, segno che il messaggio di Bono & co. aveva toccato un nervo scoperto del pubblico europeo.

In definitiva, un album epico e combattivo, colonna sonora perfetta del 1983 diviso tra paura e speranza.

2. “The Final Cut” – Pink Floyd (1983)

Sottotitolo significativo: “Requiem for a Post-War Dream”. Quest’ultimo album dei Pink Floyd con Roger Waters alla guida è praticamente un concept sulla fine delle illusioni post-belliche e sul tradimento dei caduti della Seconda Guerra Mondiale, di fronte alle nuove guerre e minacce nucleari degli anni ’80.

Roger Waters scrisse The Final Cut fortemente influenzato dalla guerra delle Falkland (1982) – che considerava inutile – e dal riacutizzarsi della Guerra Fredda sotto Thatcher e Reagan.

L’album è cupissimo e struggente: i suoni orchestrali, le voci radio in sottofondo, gli effetti sonori di guerra creano un’atmosfera di requiem.

Brani come “The Gunner’s Dream” immaginano un mondo liberato dagli incubi atomici, mentre “Two Suns in the Sunset” descrive esplicitamente uno scenario di attacco nucleare (i “due soli al tramonto” sono il sole vero e il lampo di una bomba) e chiude il disco con il suono inquietante di un Geiger.

Waters canta della paura di morire da un momento all’altro in un fungo atomico, e della rabbia contro i politici che spingono a riarmarsi.

The Final Cut è nu album anti-nucleare e anti-bellico “dall’interno” della mente di un veterano traumatizzato (Waters immagina la voce di suo padre morto in guerra, tradito dai leader successivi).

Musicalmente può risultare meno immediato di altri lavori dei Pink Floyd, ma i testi sono pura poesia arrabbiata contro la Guerra Fredda.

Un esempio: nel brano “The Fletcher Memorial Home” Waters sbeffeggia i leader dell’epoca (Reagan, Brežnev, Thatcher, Begin) immaginandoli rinchiusi in una casa di cura per “incurabili tiranni”.

All’uscita, The Final Cut divise critica e pubblico (non aveva hit radiofoniche e mancava l’apporto di Gilmour in fase creativa). Col tempo è stato rivalutato come un coraggioso manifesto pacifista di quegli anni.

Per chi vuole capire l’umore depresso e indignato di molti europei durante la crisi degli euromissili, The Final Cut è un ascolto illuminante: è il canto del cigno di un’epoca che sperava di aver visto “il taglio finale” delle armi, salvo accorgersi che la storia stava per ripetersi.

3. “Brothers in Arms” – Dire Straits (1985)

Un album epocale del rock anni ’80, noto per hit come Money for Nothing e Walk of Life, ma la cui title track riflette apertamente sul tema della guerra. “Brothers in Arms” (Fratelli d’armi) è una ballata malinconica scritta da Mark Knopfler durante la guerra delle Falkland (1982), conflitto combattuto tra Gran Bretagna e Argentina ma sullo sfondo della Guerra Fredda (l’URSS sostenne diplomaticamente l’Argentina).

La canzone – posta a chiusura dell’album – è un commovente addio di un soldato ai suoi compagni caduti, con versi che condannano implicitamente l’assurdità della guerra (“We’re fools to make war on our brothers in arms”).

L’album Brothers in Arms, uscito nel maggio 1985, fu un successo planetario e molte sue canzoni non trattano di politica; tuttavia, la Guerra Fredda fa capolino in vari modi. Ad esempio, Ride Across the River ha sonorità evocative di giungla e parla di guerriglia (richiamando forse il Centro America in fiamme di quegli anni). La stessa copertina – un inconfondibile guitar resonator stilizzato su sfondo azzurro cielo – venne talvolta letta come simbolo di speranza in tempi cupi.

Brothers in Arms fu anche uno dei primi album rock registrati interamente in digitale e ben sfruttò l’avvento del CD: la traccia finale, con il suo assolo di chitarra sostenuto e atmosferico, divenne un test audiofilo per la qualità dei nuovi impianti Hi-Fi.

La canzone fu suonata dai Dire Straits al Live Aid 1985, assumendo un valore di inno pacifista.

Nel 1991, durante la Guerra del Golfo, fu spesso trasmessa in radio in UK come dedica ai soldati al fronte.

Pur non essendo un concept album sulla Guerra Fredda, Brothers in Arms ne riflette il desiderio di riconciliazione: “through these fields of destruction / baptisms of fire / I’ve witnessed your suffering… there’s so many different worlds, so many different suns, but we have just one world”. Parole che, in piena contrapposizione Est-Ovest, ricordavano a tutti la comune umanità al di là delle ideologie.

4. “Flaunt It” – Sigue Sigue Sputnik (1986)

Un album che è in parte provocazione culturale e in parte manifesto postmoderno. Flaunt It dei brit-rocker Sigue Sigue Sputnik, uscito nel 1986, incarna perfettamente l’estetica kitsch‑cyberpunk che guardava al futuro atomico con ironia e glamour.

L’album contiene i loro due più grandi successi: “Love Missile F1‑11” e “21st Century Boy”, caratterizzati da un synth‑pop aggressivo, campionamenti esplosivi e un immaginario simbolico‑mutante, tra satelliti, guerra e futuro distopico.

La band lanciò Flaunt It sotto un’ombrello mediatico gigantesco: pubblicità tra le tracce, slogan saturi di consumismo e citazioni di film.

Non è solo un disco: è un oggetto voluto per evocare la Guerra Fredda in forma estetica, dove “commercialismo”, “futurismo” e “sensazionalismo” si fondono in un velo vacuo e iper‑tecnologico.

L’impatto fu forte: l’album entrò nella Top 10 UK e “Love Missile F1‑11” arrivò al numero 3, vendendo milioni di copie in Europa e Asia.

Flaunt It riduce l’incubo della Guerra Fredda a un’esplosione pop, quasi lampo, trasformando la paranoia nucleare in spettacolo.

È l’altro lato della medaglia rispetto ai temi pacifisti, un’evasione, un “bombastic disco-splatter” esibito con l’arroganza tipica degli anni ’80.

5. “Radio K.A.O.S.” – Roger Waters (1987)

Roger Waters merita una seconda citazione, stavolta per il suo lavoro solista più ambizioso.

Radio K.A.O.S. è un concept album pubblicato nel giugno 1987, costruito come una sorta di radiodramma musicale che affronta di petto la tematica della Guerra Fredda e della società dell’informazione.

Il protagonista immaginario è Billy, un ragazzo gallese disabile che ha la capacità di percepire le onde radio nella mente.

Billy si finge un DJ misterioso attraverso una radio pirata – la Radio KAOS, appunto – e decide, tramite un sofisticato hack, di far credere al mondo che stia per scoppiare una guerra nucleare globale, trasmettendo un falso allarme di attacco missilistico.

Il suo scopo è dare una scossa all’umanità, far capire a tutti cosa significhi vivere quegli ultimi “quattro minuti” prima dell’Armageddon.

Il cuore tematico di Radio K.A.O.S. è infatti una forte critica alla comunicazione distorta e all’escalation nucleare della Guerra Fredda.

In brani come “Four Minutes” Waters ricrea la tensione della corsa agli armamenti, con tick tock e voci concitate: “four minutes and counting”.

L’album è intriso di suoni di radio, notiziari, conversazioni: un mosaico sonoro dell’era Reagan vs. Gorbaciov.

Musicalmente si discosta dallo stile Floyd classico, abbracciando suoni più anni ’80 (synth, pop-rock), cosa che spiazzò alcuni fan. Ma il messaggio è potente.

Nel finale, quando la finta guerra nucleare viene smascherata e il mondo tira il fiato, Waters lancia un appello all’ascolto e alla comprensione.

Il singolo “The Tide Is Turning” è quasi ottimista, ispirato dalla percezione che nel 1987 il vento stava cambiando (in effetti di lì a poco ci sarebbe stato il disgelo vero).

Radio K.A.O.S. ebbe un’accoglienza tiepida – non raggiunse lo status di capolavoro commerciale – ma nelle intenzioni di Waters era un’opera coesa sulla fine della Guerra Fredda: monetarismo, mass media, incomunicabilità e incubo atomico mescolati in una storia.

Riascoltato oggi, brani come “Who Needs Information” o “Home” colpiscono per le critiche alla politica di quei tempi (il governo Thatcher, ad esempio).

Radio K.A.O.S. è dunque un prodotto figlio del suo tempo: magari non evergreen a livello musicale, ma una testimonianza creativa di come un artista tentò di elaborare in modo narrativo la paura e la speranza in quegli ultimi anni ’80.

Vale la pena notare che Waters, con The Final Cut e Radio K.A.O.S., ha forse più di chiunque altro tradotto in musica le due facce della Guerra Fredda: la disperazione e la voglia di reagire.

(Altri album degni di nota: “Scarecrow” di John Mellencamp (1985) per la prospettiva dell’America rurale sotto Reagan, “Invisible Touch” dei Genesis (1986) che include Land of Confusion, canzone accompagnata da un videoclip satirico con pupazzi di Reagan e Gorbačëv, e “…And Justice For All” dei Metallica (1988) con pezzi sulla corruzione e sulla guerra. Tutti lavori che, direttamente o indirettamente, risentono dell’aria tesa di quegli anni.)

I migliori videogiochi degli anni ’80 sulla Guerra Fredda

Negli anni Ottanta anche l’universo nascente dei videogiochi rispecchiò il clima della Guerra Fredda, spesso in modo involontario ma emblematico.

Dai cabinati arcade ai primi giochi strategici su computer, spie e missili nucleari divennero protagonisti pixellati. Ecco cinque videogame degni di nota, ciascuno a suo modo figlio dell’era del confronto USA-URSS:

1. Missile Command (Atari, 1980)

Un classico assoluto dell’era arcade, nonché uno dei primi videogiochi a incorporare la paura nucleare nel gameplay.

Missile Command uscì proprio nel giugno 1980, “all’apice della Guerra Fredda”, e non fu un caso.

Il giocatore difende sei città stilizzate da un diluvio di missili balistici in arrivo dall’alto, lanciando contromisure dal proprio sistema antimissile.

Ogni missile nemico che passa significa una città distrutta; il gioco inevitabilmente finisce quando tutte le città sono state annientate.

Non esiste vittoria finale, solo un punteggio di sopravvivenza temporanea.

Nella versione originale, al game over compariva la scritta “The End” invece di Game Over, a indicare che “alla fine, tutto è perduto, non c’è vincitore”. Era un riferimento esplicito alla guerra nucleare: uno scenario senza vincitori, solo distruzione.

Missile Command ebbe enorme successo nei bar e nelle sale giochi, con la sua trackball e la tensione crescente a ogni livello.

Dietro le quinte, il suo ideatore Dave Theurer aveva dichiarato di essere stato influenzato da incubi su città californiane colpite da bombe atomiche.

Ogni partita a Missile Command era come rivivere (in miniatura) un doomsday scenario: un’esperienza quasi ansiogena per i giocatori dell’epoca, tanto che lo stesso Theurer ebbe incubi per mesi dopo averlo sviluppato.

Con gli anni, Missile Command divenne uno dei videogame più influenti di sempre e fu convertito su tutte le piattaforme domestiche.

La sua eredità come allegoria videoludica della Guerra Fredda rimane potentissima: proteggere disperatamente la propria città da un nemico invisibile, sperando di durare qualche secondo in più.

Puro spirito anni ’80 in forma di gioco elettronico.

2. Balance of Power (Mindscape, 1985)

Un gioco di strategia geopolitica rivoluzionario, che spostò la Guerra Fredda dallo sparatutto all’analisi diplomatica.

Balance of Power (creato da Chris Crawford) uscì inizialmente su Mac nel 1985 e metteva il giocatore nei panni del Presidente degli Stati Uniti o del Segretario Generale sovietico, con l’obiettivo di aumentare il proprio prestigio mondiale senza scatenare una guerra nucleare.

Era una simulazione a turni anno per anno: crisi regionali scoppiavano in giro per il mondo e il giocatore doveva decidere come reagire – proteste diplomatiche, aiuti, colpi di stato, interventi militari limitati – tenendo conto che l’altra superpotenza avrebbe contro-risposto.

Il nocciolo del gameplay stava tutto nel brinkmanship: se si spingeva troppo, l’avversario poteva alzare la posta; se nessuno “faceva marcia indietro”, si arrivava all’escalation nucleare e game over.

Quando ciò accadeva, compariva semplicemente un messaggio laconico: “You have died in a nuclear war”, accompagnato dalla lista (potenzialmente infinita) delle vittime – un finale che shockava il giocatore, facendolo riflettere sul fatto che aveva perso tutti, non solo la partita.

Balance of Power era innovativo perché insegnava al giocatore il valore della moderazione: ogni confronto diretto era pericolosissimo.

In pratica, incarnava la dottrina della distruzione reciproca assicurata in forma ludica.

Chris Crawford voleva dimostrare che un gioco poteva essere eccitante anche senza guerre aperte, e c’è riuscito: Balance of Power fu acclamato (ricevette perfino un’ottima recensione sul New York Times) e vendette centinaia di migliaia di copie.

Per molti appassionati fu anche un’introduzione alla geopolitica reale: c’erano schede dettagliate per decine di Paesi, la descrizione di eventi veri mescolati a scenari ipotetici. Insomma, un piccolo trattato interattivo sulla Guerra Fredda.

Curiosità: nel 1989 uscì una versione avanzata Balance of Power: 1990 Edition, con più opzioni e una simulazione ancora più fine (ad esempio la possibilità di indire conferenze o summit). Ma già la versione originale del 1985 resta un caposaldo – giocarla significava capire perché la Guerra Fredda era chiamata così: un conflitto di nervi, prestigio e diplomazia sul filo del rasoio.

3. Raid Over Moscow (Access Software, 1984)

In piena Guerra Fredda videoludica non poteva mancare un titolo d’azione patriottico: Raid Over Moscow.

Pubblicato nel 1984 su Commodore 64 (e successivamente su altri computer), questo gioco faceva indossare al giocatore la tuta di un pilota spaziale americano incaricato di fermare un attacco nucleare sovietico contro gli USA.

La trama era degna di un film d’azione di quegli anni: i sovietici lanciano tre missili nucleari verso il Nord America, ma gli Stati Uniti – inspiegabilmente disarmati a livello nucleare secondo lo storyline – devono reagire con metodi alternativi.

Così il giocatore decolla da una stazione spaziale orbitale con uno space shuttle miniaturizzato, guida vari aerei e compie una serie di missioni mozzafiato: prima distruggere le basi di lancio dei missili nelle città sovietiche, poi infiltrarsi a piedi nel Kremlino di Mosca per neutralizzare il reattore nucleare centralizzato (!!!).

Raid Over Moscow mescolava più gameplay: fase di volo spaziale, fase di shooter a scorrimento orizzontale (sorvolando la città e abbattendo difese), fase finale tipo run & gun all’interno del Cremlino. Il tutto condito da una grafica notevole per l’epoca e da un tema musicale memorizzabile.

Il gioco fece parecchio scalpore fuori dagli USA: in Finlandia, un parlamentare arrivò a presentare un’interrogazione per chiedere se fosse accettabile vendere un gioco che incoraggiava ad attaccare Mosca!

L’eco mediatica rese il gioco ancora più popolare nel paese.

In URSS ovviamente Raid Over Moscow era bandito e circolava forse solo sotto banco nei paesi dell’Est.

Al di là della propaganda ingenua (alla Alba Rossa videoludica), il gioco era divertente e difficile.

Per i ragazzini occidentali dell’84, impersonare un eroe americano che scongiura l’apocalisse nucleare era un sogno di empowerment, per giunta su computer personale.

Raid Over Moscow è ricordato anche perché fu tra i primi videogame a essere censurato politicamente in alcuni luoghi (in Nuova Zelanda fu vietato per breve tempo). Ma rimane nella storia come esempio perfetto di Guerra Fredda pop applicata ai videogiochi: invasioni spaziali, armi nucleari, e uno scontro finale nel cuore simbolico dell’impero sovietico. Oggi appare semplicistico, ma nel 1984 toccò un nervo scoperto al punto giusto.

4. Green Beret / Rush’n Attack (Konami, 1985)

L’arcade venne invaso a metà anni ’80 da giochi di guerra e guerriglia, ma pochi furono espliciti come Green Beret, noto negli USA come Rush’n Attack – gioco di parole su “Russian Attack” – a sottolineare il setting della Guerra Fredda.

Si trattava di un run and gun a scorrimento laterale: il giocatore controllava un commando delle Forze Speciali USA che si infiltra in una base nemica per salvare prigionieri di guerra.

Nemici a profusione spuntavano correndo (da cui il titolo “Rush’n”, che suona come russi che attaccano in inglese), e il nostro eroe inizialmente armato solo di pugnale doveva eliminarli e utilizzare occasionalmente armi raccolte (lanciarazzi, fucili).

Green Beret – così era chiamato in Europa e Giappone – non nominava esplicitamente l’URSS, ma l’ambientazione era chiaramente ispirata a un’installazione militare dell’Est: soldati in uniforme verde oliva, missili balistici sullo sfondo, campi di prigionia.

Il Cold War setting era così palese che il titolo americano fu cambiato in quella genialata di Rush’n Attack, un gioco di parole intraducibile ma lampante.

Konami confezionò un arcade frenetico, difficile e molto popolare: nelle sale giochi vedere quei soldatini pixelati e il berretto verde del protagonista immedesimava chiunque avesse visto film come Rambo: First Blood Part II (guarda caso anch’esso del 1985).

Il messaggio era semplice: un uomo coraggioso può fare strage di comunisti a suon di coltello e proiettili.

Erano anni di patriottismo reaganiano e questo arcade ne era lo sfogo ludico.

Rush’n Attack fu poi convertito su NES e computer vari, diventando un classico dell’azione 8-bit.

La cosa curiosa è che, al di là della patina ideologica, era un gioco abbastanza standard come meccaniche; eppure il contesto Guerra Fredda lo fece risaltare.

Il titolo americano è passato alla storia come uno dei più brillanti giochi di parole videoludici.

Green Beret / Rush’n Attack dimostra come anche senza trama approfondita un videogioco potesse far percepire nettamente il clima East vs West: fu definito infatti “uno dei primi esempi di videogioco con ambientazione Guerra Fredda”, e certamente uno dei più conosciuti.

Ancora oggi, se si parla di retrogaming e Guerra Fredda, questo titolo spunta puntualmente tra i ricordi dei giocatori di quell’epoca.

5. Metal Gear (Konami, 1987)

Nel 1987, sul sistema giapponese MSX2 e poi su NES, debuttò un gioco destinato a creare un genere: Metal Gear, ideato da Hideo Kojima.

Pur essendo ambientato in una timeline fittizia (inizialmente nel 1995, in Sudafrica), Metal Gear è figlio diretto delle tensioni e fantasie della Guerra Fredda anni ’80.

Si tratta del primo vero stealth game: il giocatore, nei panni dell’agente infiltrato Solid Snake, deve penetrare in una base nemica (Outer Heaven) per distruggere Metal Gear, un carro armato bipede in grado di lanciare testate nucleari.

L’idea di un’arma segreta capace di attacchi atomici mobili rispecchiava l’ossessione della proliferazione nucleare e delle nuove tecnologie belliche degli anni Ottanta.

L’estetica e l’atmosfera erano debitrici dei film di spionaggio tipo 007 e dei thriller alla The Spy Who Came in from the Cold: agenti speciali, traditori, trasmissioni via radio (il celebre codec) – tutti elementi ricavati dall’immaginario spionistico della Guerra Fredda.

Kojima stesso, giovane game designer, inserì nella trama riferimenti alla manipolazione dei soldati da parte dei politici dell’Est e dell’Ovest, concetti approfonditi nei seguiti.

Pur con una storia leggermente sopra le righe, Metal Gear gettava le basi tematiche che la serie (soprattutto con Metal Gear Solid nel 1998) avrebbe ampliato: armi nucleari fuori controllo, genetica, guerre per procura e complotti internazionali.

Nel contesto del 1987, era affascinante controllare un personaggio che doveva evitare le guardie anziché sparare a tutto ciò che si muove: un riflesso quasi post-Vietnam, dove l’astuzia contava più della forza bruta.

Metal Gear fu un successo moderato in Occidente su NES, mentre in Giappone su MSX2 era già considerato cult.

Col senno di poi, la saga di Metal Gear (arrivata a oltre dieci titoli) è un vero trattato pop sulla Guerra Fredda e sulle sue eredità.

Il capitolo originale, pur limitato dalla tecnologia dell’epoca, conteneva in nuce tutti quei temi.

In un certo senso, Solid Snake divenne l’equivalente videoludico di un James Bond o di un Ethan Hunt, ma con la consapevolezza tragica tipica degli eroi della Guerra Fredda: combatte un nemico, ma è manipolato dai propri superiori, e scopre verità scomode.

Un’introspezione narrativa rara per i videogiochi degli anni ’80. Metal Gear portò la Guerra Fredda nell’era digitale e inaugurò una delle saghe più amate di sempre. Un merito niente male per un titolo 8-bit!

Altri giochi notevoli: Missile Command e Balance of Power li abbiamo citati, ma si potrebbero ricordare anche “Bomberman” (Hudson Soft, 1983) come metafora cartoon di bombe che scoppiano, oppure “Tetris” (1984) – sviluppato in Unione Sovietica, esportato in Occidente nel 1986 – che curiosamente fece collaborare aziende dei due blocchi in piena Guerra Fredda, con il risultato di uno dei puzzle game più famosi al mondo.

Dieci canzoni internazionali degli anni ’80 sulla Guerra Fredda

La musica pop-rock degli anni Ottanta rispecchiò il clima della Guerra Fredda forse ancor più di altre arti, spesso con risultati destinati a durare nel tempo.

Artisti di ogni paese del mondo affrontarono in forma di canzone i timori, le speranze e le proteste legate al conflitto Est-Ovest.

Ecco dieci brani emblematici degli anni ’80 ispirati dalla Guerra Fredda, ciascuno con la sua prospettiva nazionale e stilistica.

Questa lista, eterogenea per lingua e genere, mostra quanto universale fosse il tema all’epoca.

1. “Russians” – Sting (UK, 1985)

Probabilmente la canzone più famosa sulla paura della guerra nucleare. L’ex Police Sting scrisse Russians ispirandosi alla melodia di Prokof’ev e ai telegiornali.

Nel testo, rivolgendosi sia agli americani sia ai sovietici, lancia un messaggio accorato: “I hope the Russians love their children too” – spero che anche i russi amino i loro figli. È un invito a riconoscere l’umanità condivisa al di là dell’ideologia.

Sting denuncia la propaganda e la diffidenza tra i blocchi, sottolineando che non c’è monopolio del buon senso da nessuno dei due lati.

Il brano, lento e solenne, ebbe un forte impatto nel 1985: in piena era Reagan, una popstar inglese ricordava che la gente comune – russa o americana – non voleva morire in un olocausto nucleare.

Il video alternava immagini di bambini sovietici e occidentali, rafforzando il messaggio. Russians rimane ancora oggi una canzone simbolo degli anni ’80 e del desiderio di pace.

.2 . “99 Luftballons” – Nena (Germania Ovest, 1983)

Un caso sorprendente di hit globale bilingue (esiste anche la versione inglese 99 Red Balloons) che parla di Guerra Fredda con ritmo scatenato.

La cantante tedesca Nena immagina 99 palloncini rossi scambiati per oggetti volanti ostili oltre il confine tra le due Germanie, causando un allarme militare esagerato che porta allo scoppio della guerra.

Musicalmente è un pezzo Neue Deutsche Welle molto orecchiabile: in molti ci ballavano sopra senza capire il testo. Ma nelle strofe si racconta la follia della corsa alle armi: i generali mandano caccia ad abbattere innocui palloncini, scatenando una catastrofe.

L’ispirazione nacque da un concerto dei Rolling Stones a Berlino Ovest, dove furono lanciati centinaia di palloncini: Carlo Karges immaginò cosa sarebbe successo se fossero passati oltre il Muro.

99 Luftballons fu un successo immenso e divenne l’inno pop anti-guerra per eccellenza. Ancora oggi, basta sentire le prime note per riconoscerla subito: un perfetto esempio di come il pop da classifica potesse veicolare un messaggio profondo.

3. “It’s a Mistake” – Men at Work (Australia, 1983)

I Men at Work, noti per Down Under, affrontano qui con ironia e preoccupazione il tema dell’errore fatale nella Guerra Fredda.

La canzone immagina militari della NATO e del Patto di Varsavia nell’attesa snervante di capire se e quando qualcuno farà la prima mossa. Nel ritornello si ripete che la guerra sarebbe un “errore” madornale.

Il video musicale è quasi una satira: leader militari come bambini che giocano a fare la guerra, generali cartonati che premono pulsanti rossi convinti sia un gioco, finché realizzano l’irreparabile.

Uscito in pieno riarmo, il brano rappresentò una posizione pacifista dall’altro capo del mondo, in Australia, e ottenne buona diffusione su MTV. Meno celebre di altri pezzi in lista, ma merita di essere ricordato.

4. “Two Tribes” – Frankie Goes to Hollywood (UK, 1984)

Puro sound anni ’80 con un messaggio politico chiarissimo. Dopo il successo provocatorio di Relax, i Frankie Goes to Hollywood cambiarono registro con Two Tribes.

Il titolo si riferisce alle due tribù contrapposte, USA e URSS. Il brano è un potente mix dance/rock elettronico con sirene, esplosioni e una voce che legge estratti dei manuali Protect and Survive su cosa fare in caso di attacco nucleare.

Nel testo, Holly Johnson canta: “We got two tribes / war on the streets”, evocando la tensione globale.

Il video mostrava due sosia di Reagan e Černenko impegnati in un incontro di wrestling, allegoria della lotta brutale tra i due blocchi.

Two Tribes restò n.1 in UK per 9 settimane ed è ancora oggi una delle rappresentazioni musicali più potenti della Guerra Fredda.

5. “Leningrad” – Billy Joel (USA, 1989)

Verso la fine del decennio, Billy Joel pubblicò questa ballata nostalgica nell’album Storm Front.

Leningrad racconta i suoi viaggi in Unione Sovietica e l’incontro con Viktor, un clown di Leningrado.

Attraverso il paragone delle loro vite – Billy con le esercitazioni antiatomiche a scuola, Viktor arruolato in URSS – emerge come due nemici potessero diventare amici.

Il brano mostra paura e paranoia ma anche speranza: Joel e Viktor brindano alla pace, e i loro figli crescono senza angoscia.

Musicalmente è delicata e corale, quasi da inno. Uscì proprio nel 1989, anno della caduta del Muro, accompagnata nello stesso album da We Didn’t Start the Fire. Due prospettive americane: una storica e incalzante, l’altra umana e poetica.

6. “Wind of Change” – Scorpions (Germania, 1989/1990)

Pochi brani sono legati a un momento storico come Wind of Change. Scritta da Klaus Meine nell’autunno 1989 e pubblicata nel 1990, divenne la colonna sonora della riunificazione tedesca.

Celebre per il fischiettio iniziale, celebra i cambiamenti epocali e cita luoghi simbolici di Mosca.

Spesso associata alla caduta del Muro di Berlino, la canzone trasmette emozione genuina e speranza di pace.

Nata dall’esperienza al Moscow Music Peace Festival del 1989, ebbe un successo planetario, vendette milioni di copie e divenne un inno di riconciliazione.

Per molti resta la colonna sonora della fine della Guerra Fredda.

7. “Forever Young” – Alphaville (Germania Ovest, 1984)

Spesso percepita come una canzone romantica sull’eterna giovinezza, Forever Young degli Alphaville nasconde invece una forte metafora nucleare.

“Are you gonna drop the bomb or not?” chiede all’inizio, evocando l’incubo atomico. Il desiderio di restare giovani per sempre è in realtà quello di una generazione che teme di non avere futuro.

Con il suo sound etereo e malinconico, la canzone cattura lo spirito ansioso di metà anni ’80.

Non ebbe un successo immediato come altre hit, ma divenne un evergreen coverizzato da molti, con un messaggio di carpe diem sotto l’ombra della bomba atomica.

8. “Land of Confusion” – Genesis (UK, 1986)

I Genesis inserirono in Invisible Touch questo brano rock energico che criticava il clima politico dell’epoca.

Il testo richiama direttamente la Guerra Fredda e lancia un appello: “This is the world we live in”. Ma a restare nella memoria fu soprattutto il video, con i pupazzi satirici di Spitting Image: un goffo Ronald Reagan che combina disastri e sogna di essere Superman, per poi lanciare accidentalmente un attacco nucleare.

Una satira pungente che riscosse grande successo su MTV e rese Land of Confusion un classico.

9. “Gruppa Krovi” – Kino (URSS, 1988)

Anche dietro la cortina di ferro nacque una scena rock significativa. Gruppa Krovi (Gruppo sanguigno) della band Kino, guidata da Viktor Coj, è un brano simbolo della gioventù sovietica.

Parla in modo poetico della condizione dei soldati, con riferimento al gruppo sanguigno segnato sulla divisa.

Spesso interpretata come legata alla guerra in Afghanistan, la canzone trasmette smarrimento, desiderio di libertà e voglia di vivere.

Divenne un inno generazionale, e la morte prematura di Coj nel 1990 lo consacrò a leggenda culturale.

“10. Vamos a la playa” – Righeira (Italia, 1983)

Un tormentone estivo italiano che nasconde un testo apocalittico. Dietro il ritornello spensierato in spagnolo si cela la descrizione di un mare fluorescente e corpi blu a causa delle radiazioni.

I Righeira trasformarono l’incubo nucleare in festa postmoderna, ironica fino al nero. Nel 1983 l’Italia ballò davvero questa canzone ovunque, spesso senza coglierne il significato.

Col tempo è diventata un simbolo dell’italo-disco internazionale e un manifesto pacifista travestito da hit da spiaggia.

Naturalmente…

… le canzoni sulla Guerra Fredda negli anni ’80 non finiscono qui: potremmo citare anche “Der Kommissar” di Falco (1982) per il mood austro-viennese pre-caduta, “Enola Gay” degli OMD (1980) dedicata al bombardiere di Hiroshima, “Living Through Another Cuba” degli XTC (1980) che richiama la crisi dei missili, o ancora “Mad World” dei Tears for Fears (1982) con la sua alienazione cupa. Senza dimenticare “Masters of War” di Bob Dylan (1963) che tornò popolare tra i giovani proprio negli ’80 durante le proteste anti-nucleari.

Ascoltandole oggi, viene forse un brivido di nostalgia e sollievo: nostalgia per un’epoca creativa e piena di significato, sollievo perché quella “danza sul vulcano” fortunatamente si è conclusa senza l’eruzione finale.

Game Over?

E così, la Guerra Fredda è finita. O almeno così ci hanno detto. I muri sono caduti, le bandiere sono cambiate, i vecchi leader hanno fatto spazio a uomini in giacca e cravatta con sorrisi più lucidi e meno ideologie.

Ma quel ronzio di fondo — quello che si sentiva nelle notti d’infanzia mentre i telegiornali parlavano di test atomici e i film finivano con un lampo bianco — non è mai davvero sparito. Si è solo trasformato, si è annidato altrove. Nelle pause pubblicitarie tra due breaking news, nelle dichiarazioni calibrate di conduttori televisivi troppo paraculi (almeno quelli occidetali). O forse nei sogni confusi di chi quegli anni li ha vissuti e adesso si chiede se abbia davvero senso rilassarsi.

Ci siamo illusi che l’incubo atomico fosse solo un elemento scenografico — come il Moonwalker o i sintetizzatori. Ma il pericolo non è mai solo un effetto speciale. È una possibilità. Un’ombra lunga che cambia forma ma resta appesa sopra le nostre teste.

La Guerra Fredda è finita?

Forse ha solo cambiato canale, passando in alta definizione, tra droni, deficenza artificiale, blackout improvvisi e ultimatum rinnovabili in automatico entro due settimane.

Forse è questo che dobbiamo chiederci oggi, nel cuore di un altro decennio confuso: l’incubo è passato… o ci siamo solo abituati a conviverci?

Così, mentre il mondo gira, ancora una volta, su un giradischi imperfetto, il vecchio vinile della storia continua a suonare. Con qualche crepa e qualche scricchioli, certo. Ma sempre maledettamente attuale.