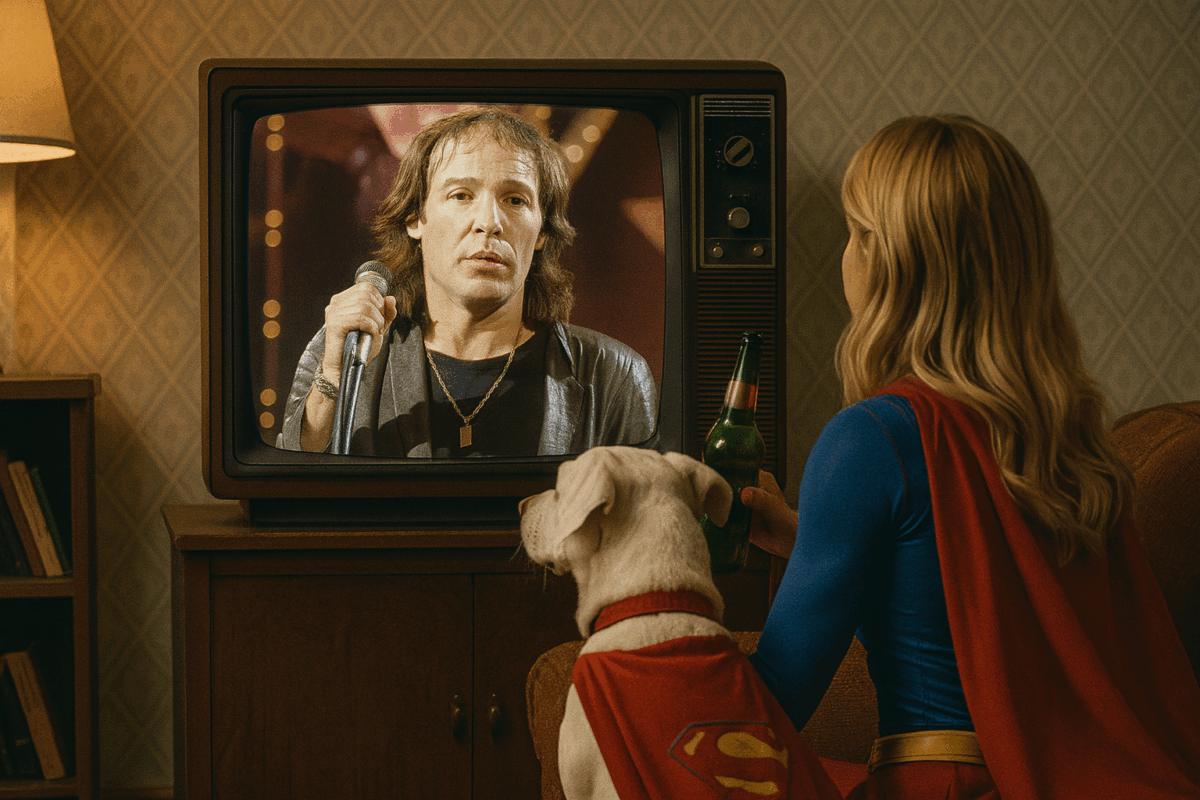

Scoprire Vasco Rossi è stato come imbattersi in Supergirl ubriaca, piombata dal cielo a tutta velocità in una notte in cui su Krypton avevano decisamente alzato il gomito.

Non era il solito cantante da copertina patinata, ma una creatura sbandata e fuori controllo, che atterrava nella tua cameretta con un rutto per dirti: “Oh, svegliaaa! Questa è la tua fottuta vita. Ne hai solo una, ma farla esplodere potrebbe essere divertente.”

Ma com’è che ero finito ad ascoltare Vasco?

- una cugina meta punk lo cantava in parrocchia con gli occhi lucidi di rabbia;

- i compagni di liceo urlavano “Siamo solo noi!!!” come un mantra da sopravvivenza urbana;

- un micro libretto allegato a Tutto Magazine mi parlava della sua vita imprevedibilmente storta, unica, scombussolata.

Vasco lo vedevi apparire e sparire subito, come un’apparizione mistica finita a vomitare dietro le quinte di un concerto al Festival dell’Unità.

Era uno di quelli che ti faceva venire voglia di vivere a pugni nello stomaco, con la voce ruvida e il cuore perennemente infranto.

Albachiara fu il test di ingresso a cui venni sottoposto quando partecipai a suonare il piano in una rock’n’roll band.

Quando l’ascoltavi ti sembrava che la ragazza dei tuoi sogni potesse davvero voltarsi a guardarti.

Urlare Vita spericolata dai banchi di scuola rafforzava la tua convinzione che tanto morire giovani avrebbe potuto essere anche un’opzione onesta, altro che ansia da interrogazione del giorno dopo.

Vasco non era un cantante. Era una maledizione, un vizio, una deflagrazione. Hs preso la libertà, l’ha strizzata in un microfono, ce l’ha sparata in faccia con la grazia maldestra di Supergirl mentre inciampa su Kripto tra le stelle.

L’esordio di Vasco Rossi: da Zocca ai primi dischi

«A me Vasco Rossi non “piace”: lo adoro… Sanguina, come diciamo noi, ecco, lui sanguina. Ti invito a spararti un paio di pezzi suoi con gli altoparlanti a manetta… Vasco va sentito forte da spaccare i vetri. Può darsi che tu scopra un patrimonio che non sospettavi esistesse» – Mina

Leggere la biografia di Vasco su quel libricino di Tutto Magazine era come ascoltare una demo incisa su nastro incollata con sputo e sogni.

Vasco Rossi è nato a Zocca, provincia di Modena, il 7 Febbraio 1952. Coì diceva,

Papà camionista, mamma casalinga col canto in gola — e già lì lo capivi: Vasco non era un principe, era uno scappato da casa col cuore grosso come una sala prove affittata a ore.

Fin da piccolo Vasco imbraccia una Fender come un’arma contro la rassegnazione, deciso a non fare la fine di quelli che “vanno a letto la sera presto e non si svegliano mai con il mal di testa”. A 23 anni abbandonò l’università, fondò a Zocca con un amico una delle prime radio libere italiane – Punto Radio – e lì di fatto prese confidenza con il suo stile da predicatore underground. A Zocca, mica a Londra o a New York. Zocca, dove gli unici gradi per captare una frequenza libera erano quelli del vino.

Lì Vasco inizia a predicare: non sermoni, ma quello che gli scoreggiava il cervello.Conobbe Red Ronnie, Maurizio Solieri, Gaetano Curreri e tutti gli amici che sarebbero stati al suo fianco. Gente vera. Gente da “siamo solo noi / che non abbiamo vita regolare / che non ci sappiamo limitare*”.

Il rock’n’roll in Italia, all’improvviso, non sembrava più un hobby da cover band con la erre moscia.

Nel 1977 esce il singolo “Jenny/Silvia” (tra l’altro, “Silvia” era anche il nome della sorella di un amico…) e l’anno dopo arriva l’album d’esordio …Ma cosa vuoi che sia una canzone?.

Nel 1979 esce Non siamo mica gli americani, il secondo LP. Un titolo che è già un pugno. Vasco non vuole essere Springsteen. Non vuole essere nessuno. Vuole essere lui. E lo dice con quella voce ancora giovane ma già sghemba, ruvida, che ti si attacca addosso come il fumo nei locali.

Dentro ci trovi Albachiara, che parte piano, si insinua, e poi ti devasta. Perché sì, “respiri piano per non far rumore / ti addormenti di sera e ti risvegli col sole”, ma c’è un urlo in quelle parole, un’urgenza disperata. Vasco comincia a spingere i suoi testi oltre i confini della radio, della morale, del bon ton. È uno che “vive fuori” e fuori vuole restare.

Intanto suona nelle piazze, nei bar, davanti a “quattro amici al bar” quando non era ancora un tormentone da spot. E già lo accusano di esagerare, di essere volgare. Ma Vasco non esagera: Vasco esiste.

Red Ronnie, che lo conosce fin dal 1976 e condivise con lui molte notti in radio, ricorda che «lì d’attricavo, negli anni Ottanta uscivamo spesso insieme, poi è diventato una rockstar».

Già alla fine del decennio Vasco era uno di quegli artisti capaci di “espandere il rock italiano” oltre ogni limite, come racconta Rolling Stone.

Sognava palchi, sì. Ma soprattutto la libertà. Quella vera. Quella che puzza. Quella poco rassicurante, capace anche di spaventarti. Inscatolabile.

Colpa d’Alfredo (1980)

«Beh lui, come Mick Jagger e Iggy Pop, rimane un bel punto di riferimento. Significa che qualche annetto posso andare ancora avanti anche io se lui ne ha fatti 70…». – Piero Pelù

Nel 1980 arriva Colpa d’Alfredo. Il terzo disco. Il terzo pugno in faccia. Vasco non ci gira più attorno: si toglie la giacca, sputa per terra e ti dice esattamente cosa pensa, senza curarsi di chi c’è a cena.

Colpa d’Alfredo è il disco in cui capisci che Vasco Rossi non è solo un cantautore sbandato. È una molotov con l’accendino in mano. La famiglia? L’educazione? I buoni sentimenti da dopocena e camomilla? Vasco li prende tutti, li infila in una busta e ci scrive sopra “io sono nato libero”. E la deflagra.

Colpa d’Alfredo è un album che non chiede permesso. Entra, bestemmia, si siede sul divano e comincia a cantarcela.

Anima Fragile. Solo chitarra e voce, ma ti bastano per crollare al primo ascolto. Vasco sussurra, trema, ferisce.

La title track è un rutto anarchico inciso su vinile. Vasco lì ci regala il suo primo vero “vaffa” alla vita come te l’hanno raccontata: quella dei bravi ragazzi, delle brave famiglie, dei discorsi composti e degli amori educati.

No, Vasco preferisce la verità sghemba dei desideri sbagliati, la rabbia dei marciapiedi, la poesia dei bar che continuano a rimandare la chiusura fuori orario massimo. “Io sono nato libero” – lo grida, lo sputa, lo afferma come un mantra ubriaco, con la bava agli angoli della bocca e gli occhi spalancati sul nulla.

La critica, ovviamente, non capisce una mazza. Lo trattano come un pagliaccio incazzato. Un disturbatore. Ma si vede che si faceva capire bene quando voleva: quel linguaggio scandaloso e scurrile era vero. Era nostro. Lo urlavamo in cameretta quando nessuno ascoltava. Era la rabbia repressa a cui non sapevamo dare voce. Vasco ce l’ha messa. E ci ha messo pure la sua anima.

Colpa d’Alfredo è la prima vera confessione di Vasco. Il ragazzo di Zocca smette di chiedere scusa. Da quel momento, smettiamo di sentirci soli. Siamo solo noi.

Siamo solo noi (1981)

«Vasco e io siamo nati proprio nel periodo del cantautorato, quando il rock era un po’ proibito». – Gianna Nannini

Nel 1981 Vasco Rossi tira fuori Siamo solo noi. Non si trattava solo di un disco. È una specie di rivoluzione formato vinile.

Siamo Sollo Noi è un coltello piantato nel tavolo della storia del rock italiano. Era la colonna sonora di chi non voleva crescere per diventare un ingranaggio rotto nella macchina arrugginita del dopoguerra. Di chi voleva scendere in strada vestito di niente, con addosso solo l’odore della propria libertà.

Quella canzone lì — Siamo solo noi — era una bomba atomica emotiva. Rolling Stone anni dopo l’ha definita “la più grande canzone rock italiana di sempre”. Ma noi non avevamo bisogno che ce lo dicesse Rolling Stone! Lo sapevamo già, ogni volta che esplodeva dagli stereo sgangherati di Fiat Uno scassate o dai jukebox dei bar di provincia.

Vasco urlava: “Siamo solo noi / che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa”. Tanto bastava, ci sentivamo vivi.

Le chitarre erano rasoi. I synth erano pioggia acida su un tetto bollente. Ogni parola era uno schiaffo al decoro.

“Io non mi sento italiano” – ecco, bam, etichette ribaltate, patriottismi sputati in faccia, una generazione intera che rideva amaro e andava avanti lo stesso.

Vasco non ci chiedeva di essere migliori. Per lui – sbandati, incazzati, fragili – andavamo bene così.

Il tour fu un rito pagano a tappe. Migliaia di corpi sudati sotto lo stesso cielo, occhiali scuri anche di notte, jeans che sembravano cuciti con le bestemmie, la gola a pezzi a furia di urlare ogni singola parola.

Non si trattava di seguire le mode. Era una necessità.

Dentro quel disco c’erano momenti che ti spezzavano. Albachiara era già diventata leggenda, vivendo mille vite in mille cuori. Una canzone per te, la seconda parte idealmente cantata per la ritrovata musa ispiratrice, era un proiettile avvolto in carta da zucchero: delicata, ma devastante.

Vasco sapeva come raccontarti esattamente quello che provavi senza nemmeno conoscerti.

Riascoltare Siamo Solo Noi oggi è un colpo al fegato e una carezza sul cuore. Dentro ci senti tutto: l’adolescenza che brucia, i sogni che si sbriciolano, l’eco di una generazione cresciuta troppo in fretta.

Figli del boom economico, orfani di sogni, trovavano in Vasco l’unico adulto che non giudicava. Che non sentenziava ordii.

Vasco ci ha donato la libertà di urlare NOI come fosse un nome proprio.

Vado al massimo (1982)

«Attraverso la sua musica, Vasco Rossi ha plasmato un genere unico nel panorama del rock italiano… Ha incantato generazioni con la sua passione e la sua autenticità» – Repubblica

La bestemmia in diretta su Domenica In. O quasi, perché bastava la sua faccia. Bastava il tono, bastava quella lingua affilata che non si piegava neanche a calci.

Vasco non venne squalificato per una parolaccia. Venne squalificato per aver detto la verità. E poi arriva a Sanremo con Vado al massimo. Qui non si torna più indietro.

Vasco non entra in scena. Sfonda la porta. Con una canzone che sembra un camion lanciato a 200 all’ora contro l’Italia perbene, quella che la domenica si mette il vestito buono per farsi prendere per il culo da un varietà.

“Vado al massimo / vado a gonfie vele” – e la voce ti scoppia nei timpani, il ritmo ti prende per i capelli, la rabbia ti esplode nel petto. Vasco non canta, corre. E noi con lui.

Rolling Stone scriverà anni dopo che quel pezzo esplose “nonostante i banchi degli imputati”. Ma a noi non fregava niente dei giudici. Vasco era già colpevole. Di essere vero. Di non allinearsi. Di infastidire i parrucchieri RAI e i tecnici del bon ton.

Vasco era l’irriverenza che imbrattava i programmi puliti. Era la bestemmia dentro una preghiera. Era l’Italia che finalmente si liberava dal veleno della generazione precedente.

Vado al massimo (l’album) è un concentrato di energia, uno shaker di benzina, sudore e adolescenza repressa.

“Vado a gonfie vele” non era solo un verso. Era un calcio a tutte le sedie su cui ci volevano far sedere educati e silenziosi.

Il pubblico impazzisce. In un’Italia ancora in gabbia — con le chiavi della libertà nascoste sotto il tappeto dei salotti buoni — Vasco infila due dita nella corrente e ce la passa tramit le radio per darci una scossa. Si può vivere a cento all’ora anche se tutti ti dicono di rallentare? Vasco era un incidente stradale metafisico. Un miracolo blasfemo in un’Italia finalmente fuori dal coro, che imparava finalmente a gridare il proprio nome.

Bollicine (1983)

Bollicine, 1983. Il sesto album. Il giro di boa. Vasco Rossi spara questo disco come un colpo di cannone caricato a Coca-Cola, sigarette, disillusione e bestemmie trattenute per troppo tempo.

Bollicine è il Sgt. Pepper di Vasco Rossi, ma scritto da uno che ha dormito in macchina e si è svegliato con un hangover e una verità da dire al mondo.

Altro che concept: Bollicine è un cortocircuito. È un piede nel fango e la testa saltata in volo. È Vasco che si prende il lusso di deridere tutto e scrive le pagine più sincere del rock italiano.

Rolling Stone, con il suo solito aplomb da fighetto redento, lo definisce “un libraccio sporcaccione”. Ma dai, grazie. Era ora.

Finalmente un disco che non cercava di piacere a tutti, ma di dire tutto a tutti. Vasco qui è un predicatore elettrico, un Savonarola con la Stratocaster che prende a calci le famiglie perbene, la pubblicità da quattro soldi, le cene coi parenti dove si parla a bassa voce e si mente ad alta intensità.

Ogni traccia di Bollicine è una pugnalata allegra. Una lista di proscrizione in 4/4. Una risata incazzata.

Bollicine – il pezzo – è Vasco che prende il tabù più scivoloso (la droga) e ci surfa con la disinvoltura di chi sa perfettamente che in quel “gasatissimo” ci stanno anni di fuga, di vuoti, di sabati sera troppo pieni e domeniche mattina vuote.

Portatemi Dio è una preghiera urlata con la voce spezzata, come se Dio fosse sparito da tempo e Vasco lo cercasse dentro un bicchiere mezzo pieno (o mezzo vuoto, a seconda del giorno).

E poi c’è Vita spericolata. La canzone. Arriva penultima a Sanremo — ovvio. Come tutte le cose vere. Ma mentre i giudici si pulivano le orecchie col perbenismo, noi scrivevamo sui diari: “Voglio una vita che non è mai tardi”, e cazzo, lo volevamo davvero.

Bollicine non fa sconti, non consola, non chiude gli occhi. È il disco più scorretto, più spudorato, più umano del primo Vasco. Sotto tutta quella rabbia – tra gli sputi, le invettive, le battute amare – ci scivola dentro anche la malinconia. Ma senza zucchero. Senza violini. Alla porta d’ingresso accetta solo vero sconforto, quello originale, non contraffatto, che ti prende allo stomaco mentre ridi forte per non piangere.

Nessun gadget, qualche sorpresina. C’è un’Italia dentro l’album di Bollicine. Un’Italia vera, popolata da ragazzi stanchi delle omelie del TG1 (o DC1) e dei padri che sbraitano in dialetto ma ti vogliono muto in tutte le lingue. Un’Italia fotografata con uno scatto storto, ma preciso: era tutto così, Vasco l’ha messo su nastro prima che evaporasse nel marshiorama del decennio.

Ancora oggi Bollicine ti prende a ceffoni. Ti ricorda che sognare forte faceva rumore, e che urlare contro il conformismo non era una posa da TikTok ma una necessità biologica. Quel pezzo vinse il Festivalbar — Bollicine, ovvio — ed era l’inno perfetto di una generazione: ragazzi sconvolti che avevano capito che per cambiare il mondo le giacche stavano scomode. Per sfondare le porte non c’era bisogno di nessun permesso.

Cosa succede in città (1985)

Dopo aver inciso il disco dal vivo Va bene, va bene così! Vasco torna a pubblicare un album in studio nel 1985. Cosa succede in città non è più solo l’urlo di un troglodita di provincia: canta un uomo che ha fatto pace (quasi) con le sue cicatrici, ma continua a mostrarle con orgoglio.

Cosa Succede In Città non è uno sputo rabbioso come Siamo solo noi, né una sassata come Bollicine. È un ronzio elettrico sotto pelle, il respiro caldo di uno che non ha smesso di correre, ma adesso ogni corsa gli costa fiato. Vasco non grida per farsi notare, grida perché non può farne a meno.

Toffee – dolce e cinematografica come un bacio rubato dietro il jukebox – è una storia d’amore improbabile, forse inventata, forse ricordata male. Ma chi se ne frega?

Vasco si immagina un improbabile matrimonio con l’ironia ubriaca di chi non ci ha mai creduto, ma sotto sotto ci ha sperato ogni volta che restava sveglio da solo.

Cosa Succede In Città è un flash-mob di luci al neon lampeggi su un cuore che ha smesso di battere al ritmo giusto. È una canzone di confine, in equilibrio tra la rabbia che non se ne va e uno spirito riflessivo che inizia a insinuarsi tra le crepe.

Vasco non è più il ragazzo in fuga di un tempo, è il sopravvissuto che guarda il paesaggio dal finestrino di un treno senza meta.

Dormi, dormi. Una ballata-ninna nanna che ti ammazza di dolcezza e rimpianto. Vasco non canta a un amore: canta a alla sua assenza. A quella creatura che una volta c’era e adesso non risponde più. È un pezzo che puzza di lacrime asciutte, perfetto per notti dove il silenzio fa più rumore di qualsiasi distorsione.

Cosa Succede In Città, tutto, parla di cose che se ne sono andate. Di occasioni mancate. Di abbracci non dati. Come sempre, sotto il tappeto della malinconia, c’è un filo d’elettricità che pulsa. Un coraggio muto. Un rifiuto a lasciarsi incasellare nella routine del lunedì mattina.

Vasco canta per chi è rimasto indietro, ma non si arrende. Per chi soffre, ma non firma la resa.

Gli arrangiamenti capiscono: vibrano consapevoli a volte morbidi come un ricordo che ti consola, a volte sincopati, nervosi, come una rabbia sorda che bussa alle tempie.

Vasco parla a un’Italia stanca ma ancora viva. A gente che cerca riscatto.

Cosa succede in città non è un disco di cedimenti. È un disco che guarda in faccia la realtà, poi le la sfotte dicendo: “Oh, imbecille, guarda che sono ancora qua!“. Questo basta per capire che la libertà, anche se fa male, è l’unico motivo per cui vale la pena restare svegli fino a tardi.

C’è chi dice no (1987)

Dopo un 1986 passato a guardare il mondo da dietro le lenti scure della riflessione (o forse a leccarsi le ferite tra una sigaretta e una bottiglia di vino buono), nel 1987 Vasco torna a mordere. Lo fa con un disco che non chiede permesso. C’è chi dice no. Sette parole, due dita medie, un milione di copie vendute e un solo messaggio: “andatevene tutti a fanculo, io resto me stesso.”

Questo disco non ti accarezza. Graffia. Le parole tornano a ruggire, ma non sono più solo rabbia adolescenziale: adesso sono artigli adulti, consapevoli, taglienti.

Vasco non cerca più una vita spericolata. Mette davanti e ti dice: prendila, se hai il fegato.

Il brano omonimo – C’è chi dice no – è una mitragliata d’orgoglio. Un manifesto di chi si alza ogni mattina e si rifiuta di diventare parte del gregge. Una presa di posizione così netta da sembrare un’autobiografia urlata. Vasco dice NO.

Come sempre, arriva la crepa. Quella voce graffiata si fa ferita. Ci regala Ridere di te, una delle sue ballate più amare.

Altro che canzoncina d’amore: Ridere di Te è una radiografia dell’anima, fatta senza anestesia. Una storia di disillusione, di differenze che non si colmano, età che non coincidono e maschere sociali che puzzano di ipocrisia borghese.

Vasco canta con un cinismo che non è posa, è dolore asciutto. Ogni verso è un pugno sordo. Dentro ci trovi tutti i momenti in cui qualcuno ti ha detto “ti amo” senza capire chi sei davvero. E tu lo sapevi, ma ci sei stato lo stesso.

Ridere di te è struggente, sì. Ma è anche un richiamo alla resistenza. Vasco non vuole vederci piangere. Ci invita a resistere. Anche se il mondo ci tratta da vagabondi, da irregolari, da fantasmi col giubbotto di jeans. Per lui, siamo ancora vivi. Finché siamo vivi, possiamo dire no.

Vasco grida per chi non ha voce, mentre gli altri alzano il volume per coprire il silenzio.

C’è chi dice no non è un disco di protesta: è un disco di presenza. È Vasco che si riaffaccia alla finestra del rock e ci urla: “Io ci sono ancora. E voi?”

Cosa possiamo risponderti, Blasco? Sì, siamo ancora qui. Ci proviamo a dire di no. Tu intanto cantacelo ancora.

Liberi… liberi (1989)

Il decennio chiude col botto. E non uno qualunque. Un’esplosione in slow motion versione Snydercut, malinconica e incandescente.

Il nuovo album si chiama Liberi… liberi. È il 1989, e Vasco Rossi non è più solo il re delle notti sbagliate e dei pomeriggi ubriacati di sogni randagi: adesso è un profeta stanco ma ancora incazzato, uno che ha visto l’abisso e ha deciso di ballarci sopra con la voce rotta e la dignità intatta.

La title-track – Liberi… liberi – è un’invocazione, un ruggito, un’ultima chiamata per tutti quelli che sono rimasti indietro ma si rifiutano di marcire.

Liberi, liberi non è solo un invito a scegliere la propria strada: è la confessione di uno che si è fatto male per arrivare fin lì. È uno spartito pieno di rimpianti, certo, ma che pulsa di speranza come il battito accelerato di un cuore appena salvato.

La musica spinge, il rock è ancora lì – magari meno selvaggio, ma più consapevole. Vasco non ha venduto l’anima. L’ha soltanto accordata meglio. Ogni nota è una bandiera piantata nel terreno della propria identità, ogni verso è una scheggia che ti dice: sii quello che vuoi, ma sii vero.

Quando anche l’ultima traccia si spegne, resta la sensazione di essere davvero, finalmente, ancora liberi. Liberi di crollare. Liberi di rinascere. Liberi, liberi… anche se il mondo continua a chiederti conto delle tue scelte.

(Be kind) Rewind

Riascoltare oggi la musica del Vasco degli anni ’80 è come aprire un portale interdimensionale costruito con pezzi di stereo scassati, dadi da gioco perduti sotto il divano e sogni infilati male dentro jeans troppo stretti. È tornare in quel momento in cui pensavi davvero che bastasse una canzone per cambiare tutto, anche solo per tre minuti e trenta.

Vasco non era un eroe — era la versione romagnola, scalcagnata e vera, di Captain America che al posto di salvarti dall’Hydra ti salvava dalla voglia di arrenderti. Uno che ha sempre preferito la bottiglia alla retorica, la libertà all’alibi, lo sguardo storto alla posa.

Ogni brano di Vasco Rossi è un guanto di sfida gettato in faccia all’ipocrisia: Albachiara è la ragazza che non hai mai avuto il coraggio di salutare, Ridere di te è la confessione dopo che ti sei rotto il cuore da solo, Una vita spericolata è il biglietto di sola andata verso tutto ciò che la società ti ha sempre detto di evitare.

Bastavano pochi riff e rime urlate per operare a livello emotivo con la precisione della NASA: ogni canzone era un lancio orbitale dentro la psiche collettiva, un countdown di emozioni che esplodeva dove faceva più male. Bastava a curarci, ci riusciva sempre.

C’era (e c’è ancora) qualcosa di profondamente commovente nella fame di vivere di Vasco Rossi. Il cantante di Zocca non cercava l’originalità, ma la verità. Non so come facesse, ma la trovava ovunque — in un marciapiede di provincia, in una notte di pioggia, nello sguardo sfuggente di un chitarrista che non c’è più.

Come diceva Red Ronnie, Vasco è stato il compagno ideale per perderti nel casino degli anni ’80. Ma oggi? Oggi è ancora la nostra torcia accesa nella nebbia. Il nostro Johnny Storm quando tutto è buio. L’ultimo dado lanciato quando il gioco sembrava finito. Kripto, se potesse parlare, direbbe lo stesso: Vasco non è passato. È frequenza. È rabbia che consola. È una bandiera sgualcita che non abbiamo mai smesso di tenere in tasca, anche nei giorni peggiori. O forse gli basterebbe abbaiare.

Quando laVita spericolata finisce e il silenzio arriva come la fine di una pellicola troppo bella per essere vero, ti resta solo una domanda in gola, amara come il fondo di una bottiglia:

che razza di mondo sarebbe, senza Vasco? Probabilmente un film muto.