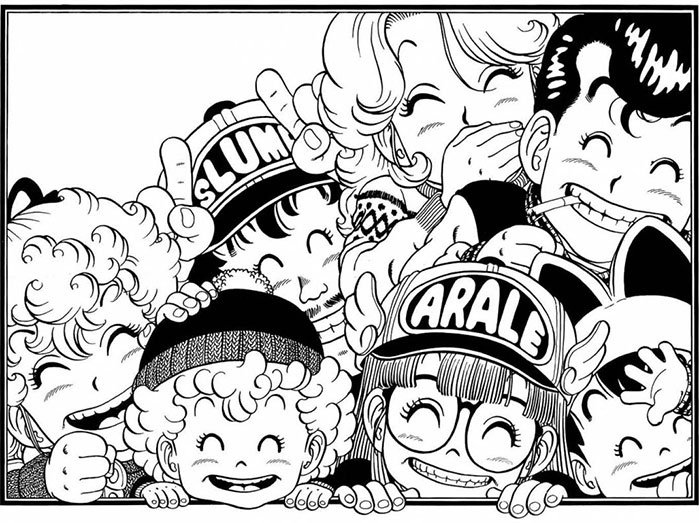

Da bambino ero un grande fan di Dr. Slump & Arale di Akira Toriyama. Seguivo le sue avventure seduto sul tappeto del salotto di casa della nonna attendendo le avventure di Sembe Norimaki e la sua sorellina robotica con aspettative sempre molto alte.

In alcune puntate appariva – tra i mille personaggi assurdi del Villaggio Pinguino – ache uno sospetto omino robotico.

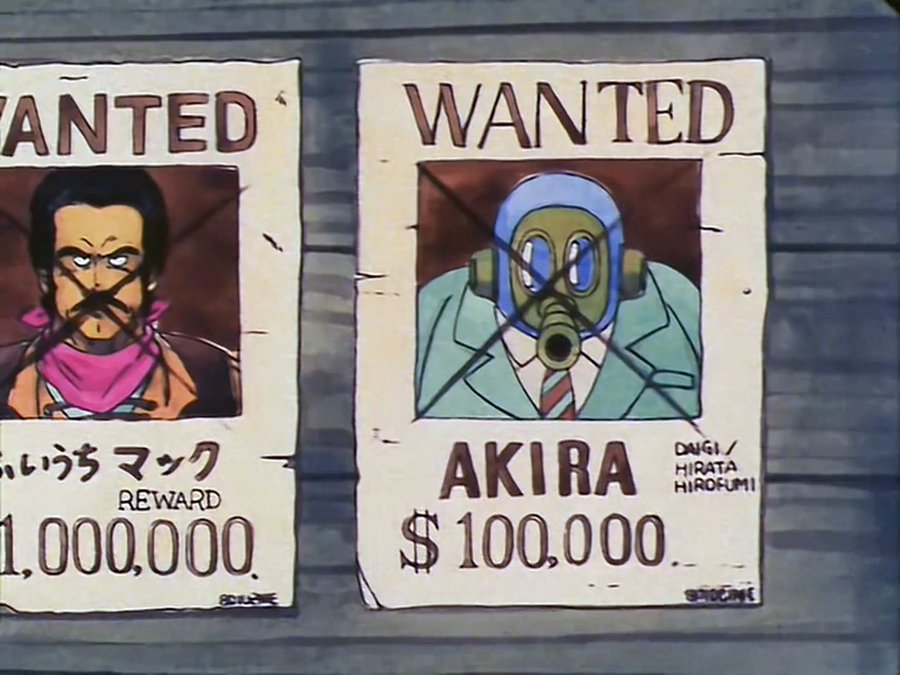

Quel piccolo automa con occhioni tondi e la machera anti-gas aveva qualcosa di sospetto: si trattava di Akira Toriyama in persona, o meglio la sua caricatura robotica.

Akira Toriyama, Il leggendario creatore di Dragon Ball e Dr. Slump amava rappresentarsi come un robot nei propri fumetti. L’alter ego meccanico – noto come Tori-Bot – divenne la maschera dietro cui Toriyama si celava, un avatar che gli permetteva di interagire coi lettori con ironia e un pizzico di mistero.

Ma perché mai Akir Toriama ha pensato di diventare un robot nelle sue opere? Per scoprirlo, dobbiamo fare un passo indietro e ripercorrere la vita e la creatività di Toriyama, dalle origini al suo lascito creativo, passando per uccellini, pesci e altri robot immaginari.

Dal grafico pubblicitario al maestro dei manga

Akira Toriyama nasce nel 1955 a Nagoya, in Giappone. Prima di diventare un mangaka famoso in tutto il mondo, ha un percorso insolito: dopo le scuole superiori in design, inizia a lavorare come grafico pubblicitario a Nagoya, disegnando poster per un’agenzia.

La routine d’ufficio non fa per lui – si presenta tardi al lavoro, mal sopporta giacca e cravatta e presto si stanca di quel mondo ingessato.

Lo spirito creativo di Toriyama scalpita: a 23 anni lascia il posto fisso e tenta la sorte col fumetto, partecipando a concorsi per nuovi talenti.

Siamo alla fine degli anni ’70. Il giovane Akira, tra uno schizzo creativo e l’altro, inizia a pubblicare brevi storie su riviste come Weekly Shōnen Jump.

Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, il successo arriva nel 1980 con Dr. Slump, un manga demenziale che incarna lo spirito scanzonato degli anni Ottanta.

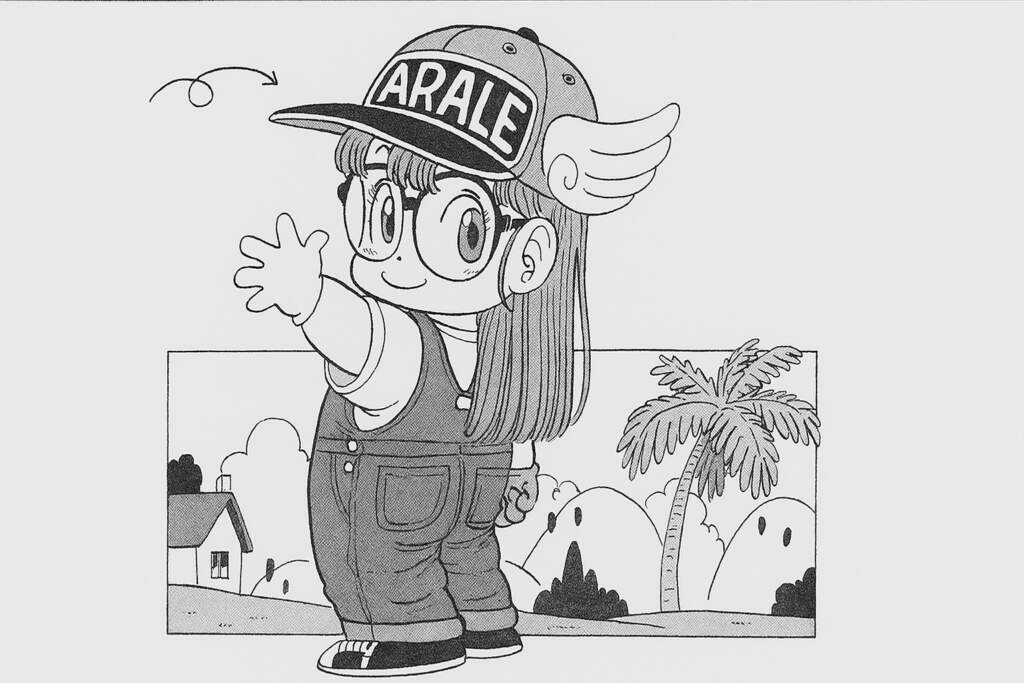

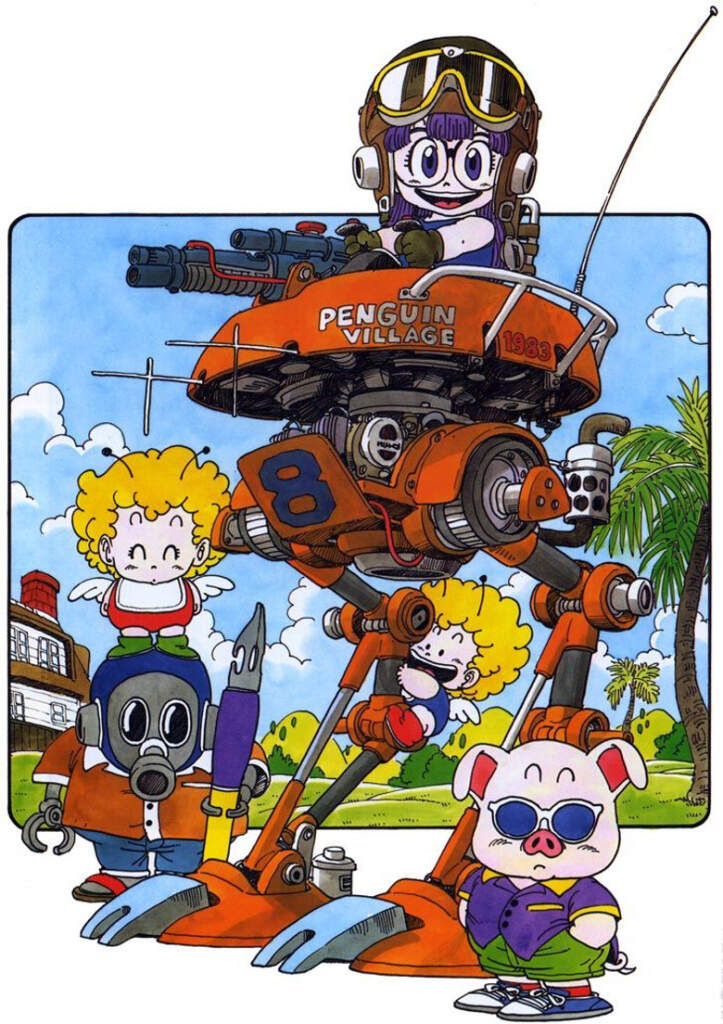

In Dr. Slump Toriyama dà libero sfogo al suo umorismo surreale: la serie segue le avventure di un buffo scienziato pervertito e della sua creazione più straordinaria, la piccola robot Arale Norimaki.

Arale è una ragazzina androide con una forza sovrumana e un’innocenza disarmante – in pratica Astro Boy sotto acido e in gonnella.

Il pubblico giapponese se ne innamora, Dr. Slump diventa subito un fenomeno di costume e nel 1981 vince perfino il prestigioso Shogakukan Manga Award.

Curiosamente, Arale nasce quasi per caso: Toriyama voleva inizialmente incentrare il manga su un inventore strampalato, ma il suo editor Kazuhiko Torishima insiste perché affianchi al protagonista un robot.

Toriyama immagina allora un gigantesco automa, salvo poi ridimensionarlo – letteralmente – temendo di non riuscire a far entrare un robot troppo grande nelle vignette.

“Meglio farlo piccolo”, pensa. L’editor però non è ancora convinto, finché Toriyama non gioca la carta vincente: se dev’esserci un robot, che sia una ragazzina simpatica!

Nasce così Arale, la “bambina robot” occhialuta che farà impazzire Torishima (notoriamente amante dei personaggi femminili carini).

È il colpo di genio che consacra Toriyama. Da grafico pubblicitario insoddisfatto, Akira è ormai un autore di punta – un mangaka a tutti gli effetti – e la sua fantasia comica conquista i lettori con una formula inedita di creatività e irriverenza.

Negli stessi anni, Toriyama fonda il suo studio personale, scegliendo un nome peculiare: Bird Studio.

La scelta non è casuale né bizzarra; è un gioco di parole sul suo cognome. In giapponese, Toriyama si scrive 鳥山, dove “tori” significa uccello e “yama” montagna. Da qui “Bird” (uccello in inglese) – una strizzata d’occhio linguistica che parla già molto di lui.

Non solo Toriyama ama i giochi di parole, ma ha anche un debole per gli animali (ha tenuto uccellini, cani, gatti, lucertole e perfino insetti come animali domestici durante la sua vita). Insomma, uno studio chiamato “Uccello” calzava a pennello per un autore il cui immaginario vola tra strambi esseri alati e creature fantastiche.

L’alter ego robotico: Tori-Bot, l’autore in incognito

Toriyama è sempre stato un tipo schivo. Fin dai primi successi evitava la ribalta mediatica, rifuggiva interviste e fotografie – un recluso volontario, quasi allergico alle apparizioni pubbliche.

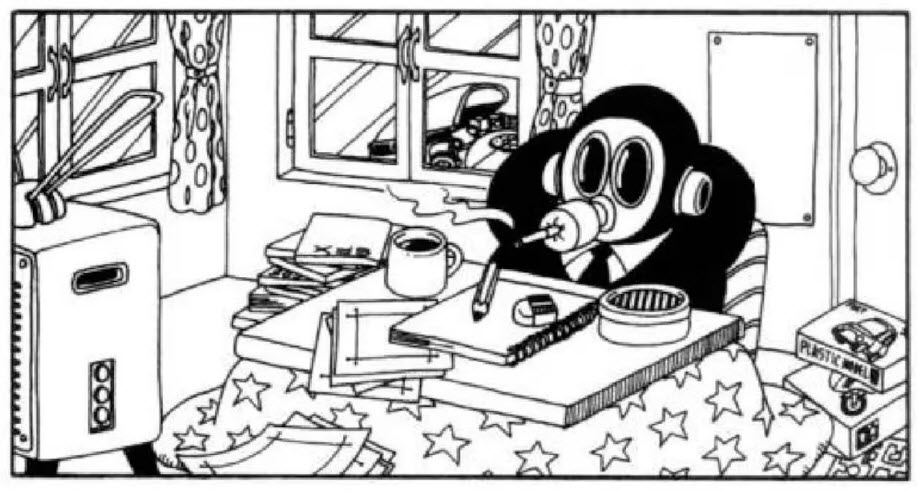

Forse per questo, fin dal 1980 decide di metterci la faccia nei suoi manga in modo singolare: disegnando se stesso sotto forma di robot.

Nasce così Tori-Bot (chiamato anche “Robotoriyama” in certe note umoristiche), un buffo robotino che diventa l’alter ego ufficiale dell’autore.

In un certo senso, Tori-Bot è il doppio di Toriyama: ogni volta che il mangaka vuole comparire in una vignetta o lasciare un messaggio ai fan, ecco spuntare il robottino col becco (sì, a volte ha un becco da uccello!) a rappresentarlo.

È una presenza discreta e autoironica: il mangaka si fa personaggio minore nelle proprie storie, scherzando sul suo ruolo di “dio” del mondo narrativo.

Nei capitoli extra di Dr. Slump, ad esempio, vediamo Tori-Bot vivere al Villaggio Pinguino (il villaggio di Arale) su una collinetta, dove disegna tavole, assembla modellini e riceve ramanzine dal suo editor sulla scadenza delle consegne.

Un avatar divertente e meta-narrativo: l’autore che commenta la sua stessa opera da dentro l’opera, senza mai mostrarsi in carne e ossa.

Ma chi è Tori-Bot esattamente? Immaginatelo come un piccolo robot antropomorfo, spesso rappresentato con un corpo tozzo e cilindrico, a metà tra un giocattolo vintage e un dio capriccioso.

Tori in giapponese significa uccello e infatti inizialmente Toriyama aveva provato a disegnarsi come un uccellino parlante chiamato proprio “Tori” – un gioco sul suo nome. Poi, col tempo, ha preferito la versione meccanica: forse perché da appassionato di gadget e tecnologia, un robot lo divertiva di più; o forse perché un automa gli permetteva di accentuare la separazione tra sé e il mondo reale, mantenendo quell’alone di mistero. O forse -data la sua proverbiale pigrizia – era solo più semplice da disegnare!

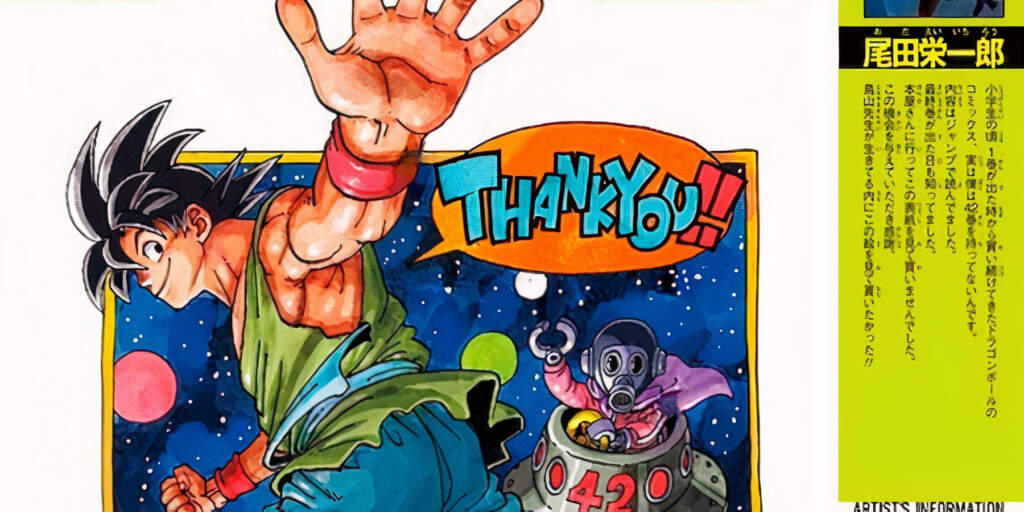

Sta di fatto che Tori-Bot divenne il suo alter ego ufficiale, comparendo non solo nei manga (Dr. Slump, Dragon Ball e persino fugacemente in Dragon Ball GT e Super), ma anche nelle interviste e rubriche redazionali – ogni volta che Toriyama “parla” in pubblico, lo fa tramite il suo robottino. È come se ci dicesse: “Io resto dietro le quinte, ma il mio robot vi può fare ciao con la manina”.

Una scelta di stile dettata in parte dalla timidezza, ma anche da un gusto spiccato per l’umorismo surreale: presentarsi ai fan come un robot è un modo per prendersi poco sul serio, per gigioneggiare con la propria immagine senza mai rivelarla del tutto.

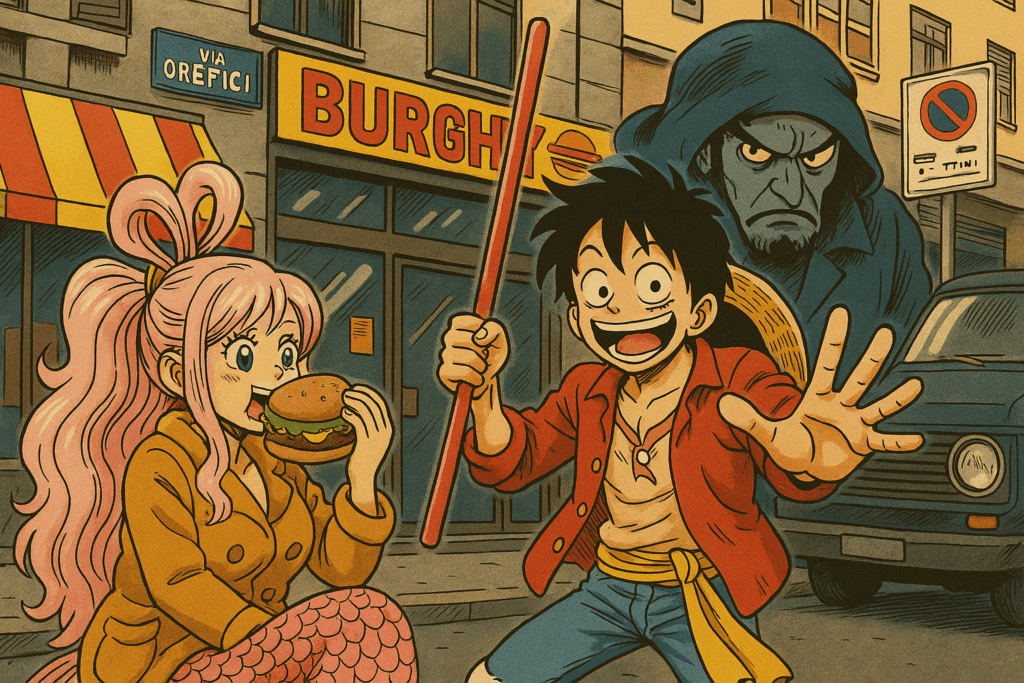

Questa simpatica abitudine non è unica nel mondo dei manga – anzi, fa parte di una tradizione di eccentricità autorali. Eiichirō Oda, ad esempio, il creatore di One Piece, ha preferito rappresentarsi come un pesce. Avete letto bene: Oda, notoriamente riservato, nelle foto ufficiali non mostra mai il viso e spesso, nelle sue note ai lettori, appare disegnato come un pesce tropicale con gli occhiali. È quel pesciolino a strisce bianche e nere che “firma” i commenti settimanali di Oda sulle riviste, talvolta raffigurato con pinne, orecchie umane e un corpo caricaturale. Insomma, ognuno ha il suo avatar: c’è chi sceglie un animaletto marino e chi un robot.

La nuova generazione non è da meno. Toyotarō, il fumettista che Toriyama ha scelto come successore per continuare la saga in Dragon Ball Super, ha ereditato dal maestro non solo l’onere di mandare avanti la storia, ma anche il gusto di scherzare sulla propria identità.

Nelle interviste e nei suoi schizzi personali, Toyotarō adotta spesso un avatar fumettistico: lo si è visto autoritrarsi con un casco da astronauta o in versione robotica, un chiaro omaggio all’approccio di Toriyama.

Non a caso, Toyotarō ha anche disegnato Tori-Bot in alcuni tributi, quasi a sottolineare il passaggio di testimone. La tradizione del robot, iniziata da Toriyama negli anni ’80, vive ancora oggi attraverso chi segue le sue orme.

I robot di Toriyama: dal laboratorio di Arale agli androidi di Dragon Ball

L’amore di Toriyama per i robot non si limita al modo in cui raffigura se stesso – permea anche le sue storie e creazioni. D’altronde, il robot è nel DNA dei manga giapponesi fin dai tempi di Astro Boy e Toriyama non fa eccezione. Anzi, lui stesso ha ammesso di aver iniziato ad appassionarsi ai fumetti proprio grazie ad Osamu Tezuka e al suo Astro Boy, che leggeva da bambino.

Non sorprende quindi che la sua prima serie di successo avesse come co-protagonista un robot bambino. Quali sono i principali robot ideati da Toriyama come autore di manga? Dove ha tratto ispirazione per dar loro vita?

- Arale Norimaki – Come già detto, Arale è la ragazza robot protagonista di Dr. Slump (1980). Creata dal buffo Dr. Senbei Norimaki, Arale combina innocenza infantile e forza inaudita: può spaccare la Terra in due con un pugno, ma anche gingillarsi col suo gioco preferito (pungere le cacche col bastone, in puro stile slapstick anni ’80!). Arale nasce dall’idea di omaggiare e parodiare il genere androidi prodigio inaugurato da Astro Boy, mettendone in luce gli aspetti comici. Con il suo carattere ingenuo e irriverente, Arale è diventata un’icona pop a sé stante – tanto amata che perfino Goku la incontrerà in celebri crossover, dimostrando che nel Toriyama-verso tutto è possibile.

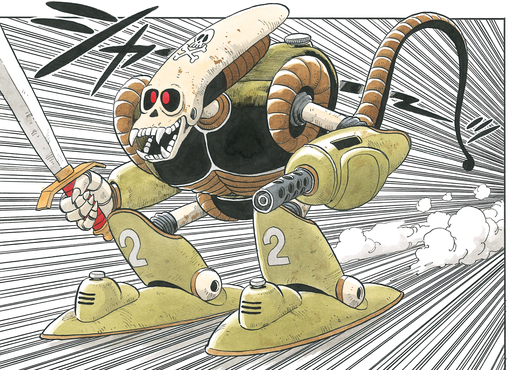

- Caramel Man 004 (Obotchaman) – In Dr. Slump non c’è solo Arale: il dottor Mashirito, l’antagonista pasticcione, costruisce una serie di robot chiamati Caramel Man per darle filo da torcere. Il più riuscito è il n°004, meglio noto come Obotchaman: un robottino gentile, educato e innamorato perso di Arale. Parodia dei boy robot alla Tezuka, Obotchaman rappresenta il lato tenero (e ironicamente romantico) della “famiglia” di automi di Toriyama. I due robot bambini, Arale e Obotchaman, danno vita a situazioni esilaranti che fondono tenerezza e umorismo demenziale.

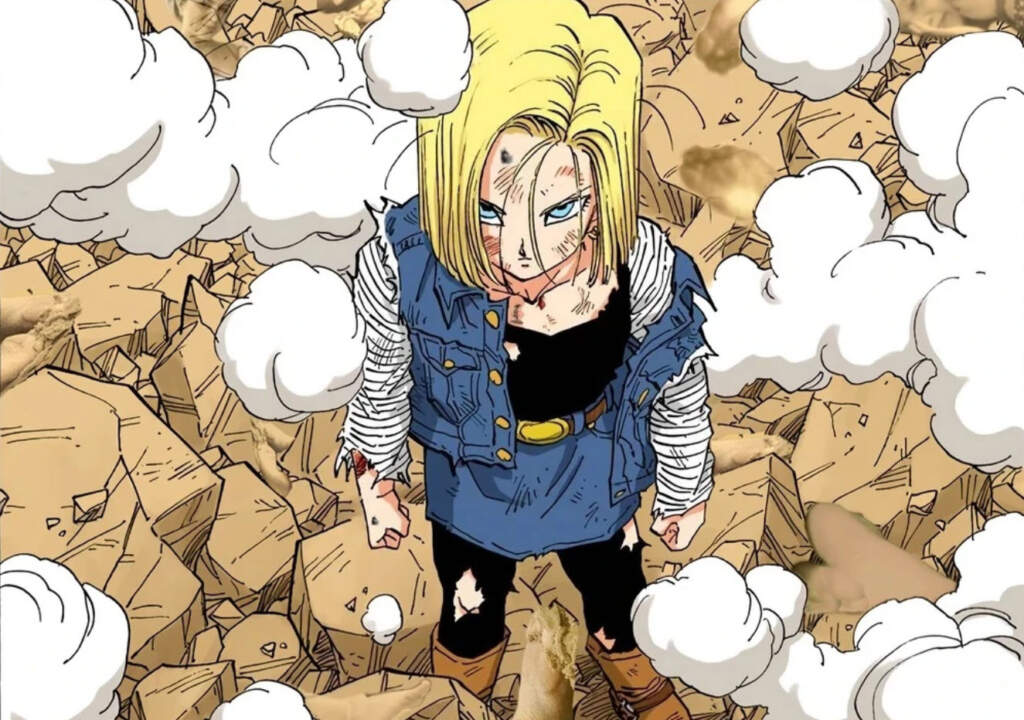

- Androidi e cyborg di Dragon Ball – Con la svolta avventurosa e combattiva di Dragon Ball a metà anni ’80, i robot di Toriyama prendono forme diverse. Nel Red Ribbon, l’esercito nemico affrontato dal giovane Goku, incontriamo il primo androide toriyamiano: #8 (Otto), un omone robotico dall’aria di Frankenstein che – sorpresa! – è buono e pacifico, tanto da diventare amico di Goku. #8 incarna uno dei temi cari a Toriyama: l’apparenza inganna, anche un “mostro meccanico” può avere un cuore d’oro. Anni dopo, nella saga degli Androidi, Toriyama scatena la fantasia creando un’intera gamma di cyborg e robot micidiali: C-16, possente guerriero rosso-verde amante degli uccellini; C-17 e C-18, fratello e sorella trasformati in esseri biomeccanici dal Dr. Gero; C-19, il goffo robot paffuto dall’aria da bambola inquietante; e C-20, lo stesso Dr. Gero che ha impiantato il proprio cervello in un corpo robotico. Questi personaggi mescolano fantascienza e arti marziali, dando vita ad alcune delle battaglie più intense di Dragon Ball. La loro ispirazione viene sia dalla tradizione tokusatsu (gli androidi assassini ricordano i cyborg dei film di fantascienza anni ’80) sia dalla passione di Toriyama per i gadget futuristici: basta guardare il design di C-16 – quasi un mecha da modellismo – per capire quanto si divertisse a disegnare circuiti e armature.

- Altri automi e mecha – L’universo di Toriyama pullula di robot di ogni sorta, anche al di fuori dei protagonisti principali. In Dr. Slump abbiamo strambi marchingegni come il Robottone, costruito da Arale assemblando rottami (salvo scoprire che dentro c’era proprio Toriyama/Tori-Bot nascosto a far uno scherzo!). In Dragon Ball, sin dai primi capitoli, appaiono mecha pilotati: il robot pirata nella caverna sottomarina affrontato da Goku e Crilin, oppure i robot da combattimento che il generale Pilaf usa per cercare di sconfiggere Goku (con scarsi risultati, va da sé). Queste invenzioni trasudano lo stile Toriyama: macchine bizzarre, insieme minacciose e buffe, spesso ispirate a giocattoli o modelli vintage. Non è un caso, infatti, che Toriyama fin da ragazzo abbia coltivato l’hobby dei modellini di plastica e delle mini–figurine meccaniche – un amore che traspare nella cura con cui disegna ingranaggi, bulloni e tubi nei suoi disegni. Ha persino collaborato con un’azienda di modellismo, la Fine Molds, per cui ha progettato alcuni kit: segno che disegnare robot e veicoli non era solo un lavoro per lui, ma un autentico divertissement.

L’attenzione di Toriyama per il design meccanico è così spiccata che diventa un suo marchio di fabbrica, tanto quanto i capelli sparati dei Super Saiyan.

Negli anni, ogni volta che sfogliavo un suo manga, rimanevo colpito dalla naturalezza con cui integrava veicoli futuristici, buffi aeroplanini o armature robotiche nel contesto fantasy/marziale delle sue storie.

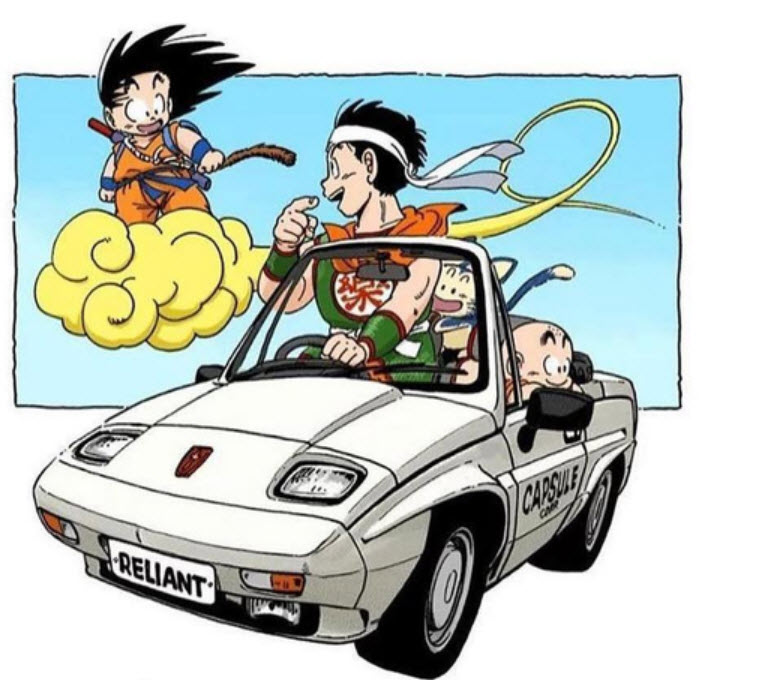

Il mondo di Dragon Ball, ad esempio, è un pazzo miscuglio in cui draghi millenari e dinosauri convivono con automobili volanti e capsule tecnologiche.

Il worldbuilding di Toriyama ha una vena sci-fi deliziosamente giocosa: “draghi e macchine” coesistono in armonia e Bulma può estrarre un aeroplano dalla borsetta grazie a un dispositivo della Capsule Corp.

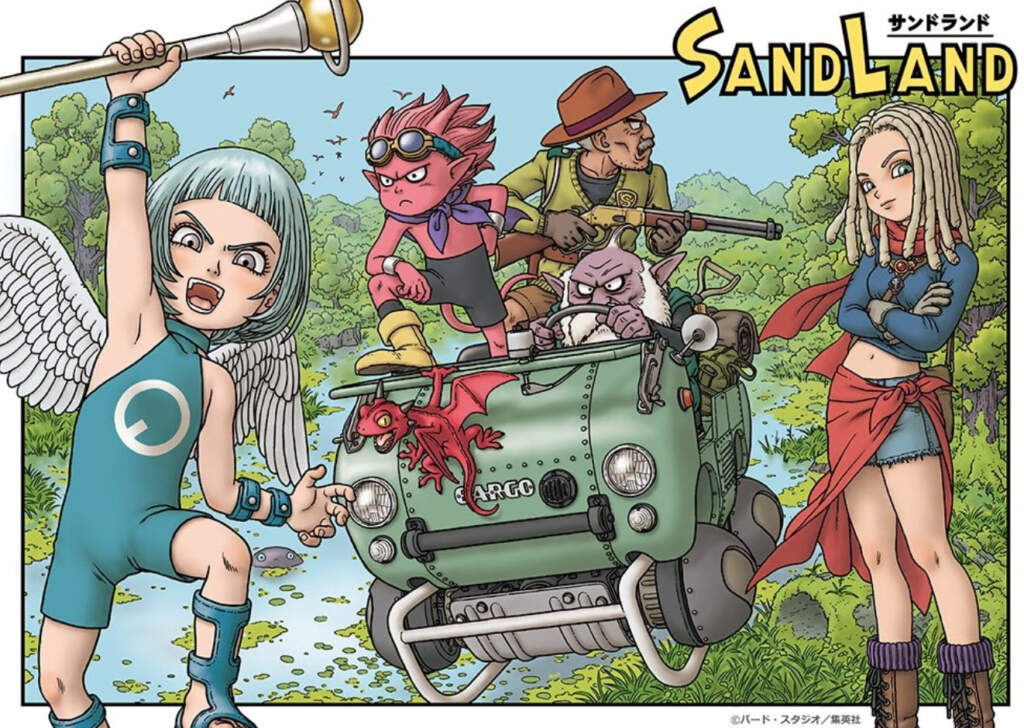

In opere più tarde come Sand Land (2000), Toriyama si diverte a disegnare carrarmati e jeep post-apocalittiche, con un dettaglio maniacale e insieme un design “morbido” e arrotondato, quasi da cartoon.

Lui stesso scherzò sul fatto di essersi cacciato in un guaio: “Volevo fare una storia breve e semplice, e invece mi sono accorto che l’ho costruita attorno a un carro armato che dovrò disegnare mille volte!”.

Eppure quella sua unicità visiva – un mix di semplicità di forme e complessità di dettagli – ha fatto scuola.

I robot e i mecha di Toriyama trasudano un fascino spensierato, con linee tondeggianti che nascondono tubi e circuiti intricati, e proporzioni spesso comicamente ridotte rispetto ai personaggi.

Ammirare un robot o un veicolo disegnato da Akira Toriyama significa provare istantaneamente un senso di gioia fanciullesca: sono adorabili ma anche credibili, un equilibrio che solo i grandi designer sanno ottenere.

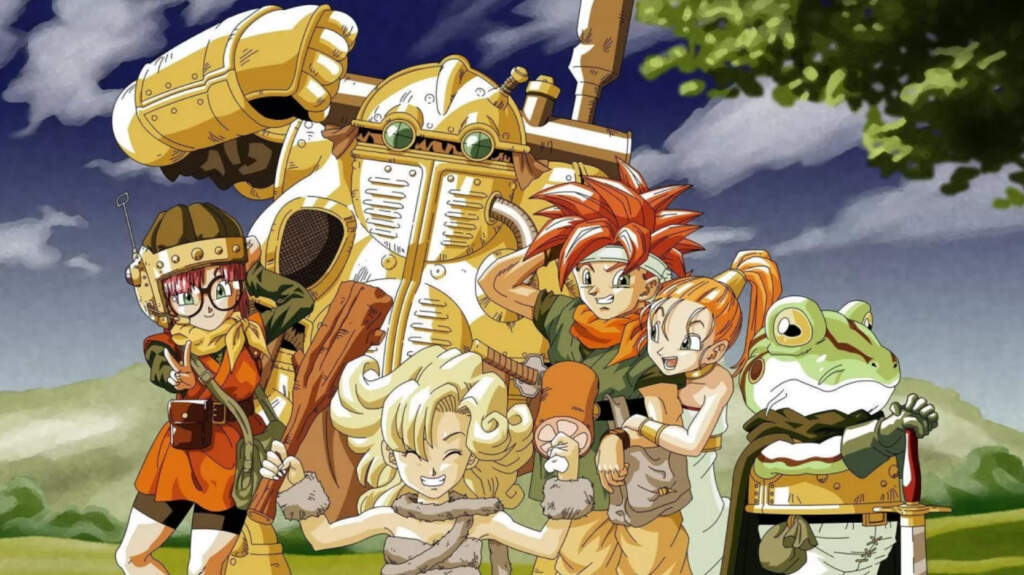

E non dimentichiamo che il talento mecha-design di Toriyama è uscito dai confini del manga per approdare anche ai videogiochi: nel classico Chrono Trigger (1995) per Super Nintendo, ad esempio, fu lui a disegnare personaggi e mostri.

Uno dei protagonisti di quel gioco è Robo, un robot compagno di viaggio che ancora oggi viene celebrato come uno dei robot meglio caratterizzati e visualmente iconici di sempre – merito del tratto di Toriyama, capace di infondere carisma anche a un ammasso di latta futuristico.

Allo stesso modo, nella serie di RPG Dragon Quest (a cui Toriyama collabora dagli anni ’80 come character designer), troviamo automi e nemici meccanici dal design inconfondibile, tutti figli della sua fantasia.

Insomma, l’ispirazione di Toriyama attinge ai modelli della fantascienza classica – da Star Wars (non a caso il suo primo fumetto pubblicato era una parodia di Guerre Stellari) agli anime di mecha – ma filtra il tutto attraverso un senso ludico e ottimistico tipicamente suo.

Quando costruiva i suoi robot di carta e inchiostro, Toriyama sembrava divertirsi come un bambino con i LEGO, e quella gioia la percepiamo ancora leggendo le sue opere.

Tra Oriente e Occidente: le mille ispirazioni dietro i robot di Toriyama

Akira Toriyama è cresciuto nell’era d’oro dei robot, immerso tanto nell’immaginario nipponico quanto in quello occidentale.

Fin da bambino rimane folgorato dai manga pionieristici come Astro Boy di Osamu Tezuka – vera pietra miliare del fumetto giapponese – al punto da citarlo spesso come fonte di ispirazione artistica.

Nella robottina Arale Norimaki di Dr. Slump si può infatti scorgere l’ombra lunga di Atom/Astro Boy: un bambino meccanico dotato di poteri straordinari e innocenza disarmante.

Toriyama reinterpreta quel modello con arguzia parodica – Arale è una scolaretta robot super-forzuta e birichina – ma il debito con Tezuka è esplicito nell’idea del robot come “bambino eterno”, specchio dell’infanzia e delle sue potenzialità.

Come Astro Boy, Arale incarna un’umanità fanciullesca inside un corpo d’acciaio, giocando sul confine tra tecnologia e tenerezza.

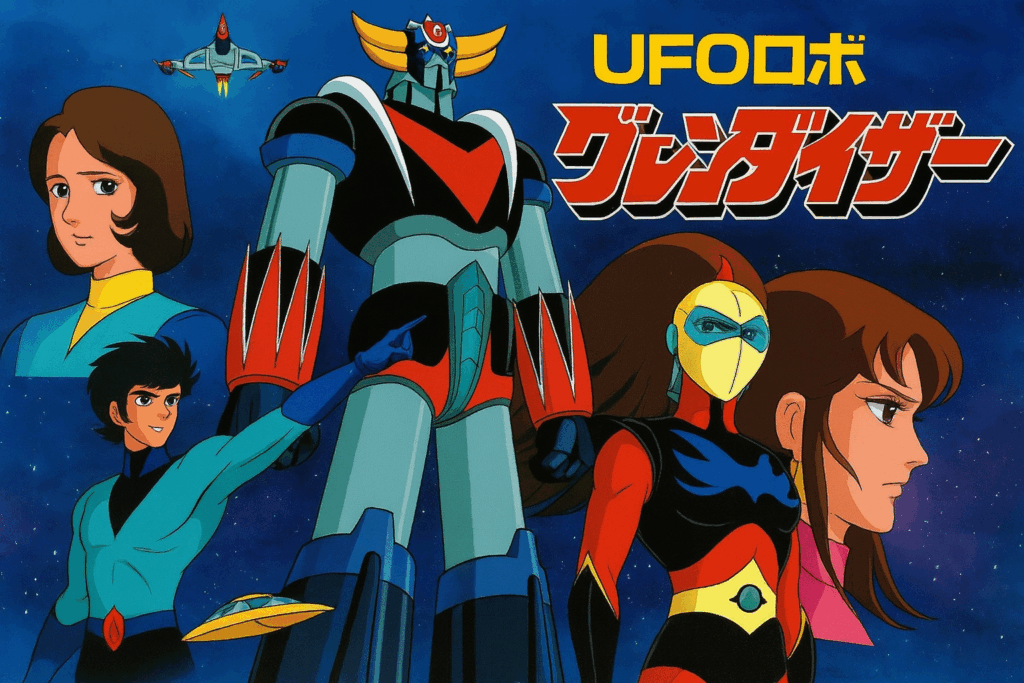

Le influenze nipponiche proseguono con i grandi padri del genere. Toriyama assorbe l’energia pop dei robot giganti di Go Nagai: serie come Mazinger Z (1972) avevano inaugurato il filone “super robot” – il primo mecha pilotato dall’interno di un cockpit – divenendo fenomeni generazionali.

Sebbene Toriyama non disegni mai un mecha realistico di quelle proporzioni, ne cita lo spirito in chiave umoristica: si pensi al robot componibile con cui il buffo Pilaf cerca di sconfiggere Goku in Dragon Ball.

Quella macchina raffazzonata, guidata a turno dai tre maldestri antagonisti, è una chiara parodia dei robot componibili alla Getter Robot o Voltron, smontando – è il caso di dirlo – la seriosità epica dei mecha anni ’70 con un sorriso.

Leiji Matsumoto, maestro di epopee spaziali romantiche (Corazzata Spaziale Yamato, Capitan Harlock), ha lasciato il segno nell’immaginario tecnologico di Toriyama: l’idea di mescolare passato e futuro, vecchi velivoli e fantasia sci-fi, riecheggia nelle capsule Hoi-Poi della Capsule Corp, che fanno comparire aeroplani e motociclette dallo stile vagamente rétro.

Il mondo di Dragon Ball è punteggiato da macchine che sembrano uscite da un catalogo futurista anni ’60: automobili a forma di bugatti d’altri tempi, hovercraft a bolle, robot domestici paffuti.

Questa predilezione per un design “retrofuturista” deriva in parte dalla cultura pop giapponese in cui Toriyama è immerso – la stessa che celebrava i veicoli retrò di Matsumoto o gli eroi cyborg di Shotaro Ishinomori (Cyborg 009, Kikaider) negli anni della sua giovinezza.

Ishinomori esplorava già negli anni ’60 il tema dell’identità nei robot e cyborg: dove finisce la macchina e inizia l’uomo?

Toriyama riprende questo spunto a modo suo, senza appesantirlo di filosofia ma lasciandolo affiorare nei suoi androidi di Dragon Ball.

Ad esempio, C-8 (Hacchan) – il gigante gentile ispirato al mostro di Frankenstein – o gli androidi Nº17 e Nº18, un tempo umani, pongono implicitamente domande sull’umanità di una creatura artificiale.

Naturalmente, lo fanno in puro stile Toriyama: con semplicità narrativa e un tocco di ironia, più vicini alla fantascienza scanzonata che al dramma esistenziale.

Toriyama però non è figlio soltanto del Sol Levante. Come un vero otaku globale, ha divorato le icone della fantascienza occidentale, rielaborandole nel proprio immaginario. In particolare è un grande fan di Star Wars, saga che lo colpì al punto da infarcire le sue prime opere di riferimenti alla galassia lontana lontana.

Il giovane Toriyama restò così affascinato dal film di Lucas (uscito nel 1977 in Giappone) che nel 1978 presentò al premio Tezuka un fumetto-parodia, Mysterious Rain Jack, dove abbondavano elementi “presi in prestito” da Star Wars – tanto da venire squalificato per eccesso di somiglianze!.

Lungi dallo scoraggiarlo, questa passione ha trovato sbocchi creativi in Wonder Island e Dr. Slump: basta sfogliare quei capitoli per scovare C-3PO e R2-D2 che fanno capolino in vignetta, o vedere il dottor Senbei e Arale travestiti proprio da C-3PO e R2 in copertina.

Addirittura Arale imbraccia una spada laser e un elmetto alla Darth Vader in un’illustrazione, a suggello di un legame affettuoso con l’universo di George Lucas.

Ma Toriyama non si è fermato agli anni ’70: negli anni ’80 assorbe anche l’immaginario cyberpunk e robotico hollywoodiano.

L’ombra di Terminator (1984) si allunga sulla Android Saga di Dragon Ball Z: del resto, la trama di un giovane venuto dal futuro per avvisare di un’apocalisse di androidi assassini rievoca apertamente Terminator 2, uscito in Giappone nel 1991 mentre Toriyama serializzava proprio quella saga.

Come i robot di James Cameron, gli androidi Nº17 e 18 in DBZ paiono inarrestabili, programmati per uccidere un bersaglio (Goku invece di John Connor) e dotati di forza sovrumana.

Eppure, tipicamente Toriyama, questi terminator in salsa manga sviluppano personalità scanzonate e perfino simpatie umane: si annoiano, rubano una macchina per fare un giro turistico invece di seminare morte, uno di loro (Nº18) finirà per mettere su famiglia con Krillin – svolte impensabili per un T-800!

Anche Robocop (1987) e i cyborg poliziotti del cinema di quegli anni fanno capolino nell’immaginario globale a cui Toriyama attinge, sebbene indirettamente.

Non vedremo mai un Robocop giapponese nelle sue tavole, ma l’idea del confine labile tra uomo e macchina – il poliziotto Murphy ridotto a macchina pensante – risuona nel concetto stesso degli androidi di Dragon Ball, metà umani e metà ingranaggi.

Persino i robot più spietati di Toriyama tradiscono uno spirito ludico: il terribile Pirate Robot che Goku affronta nelle segrete del Red Ribbon ricorda un cyborg uscito da un B-movie anni ’80, un mix tra un pirata dei Muppet e un Terminator arrugginito, a dimostrazione che l’autore filtrava ogni influenza attraverso la lente dell’umorismo.

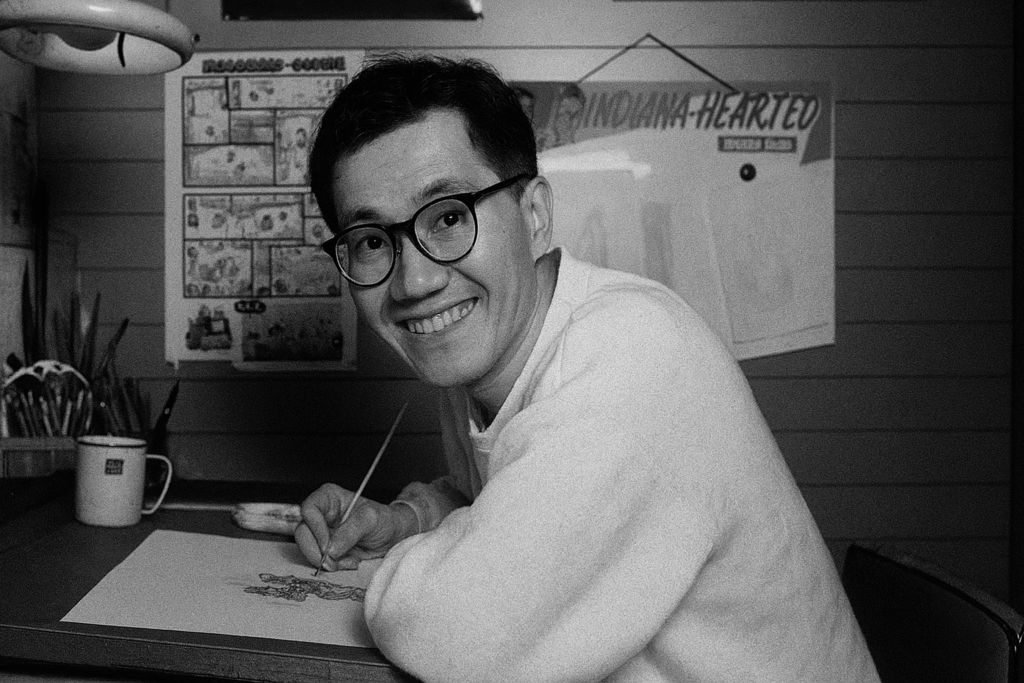

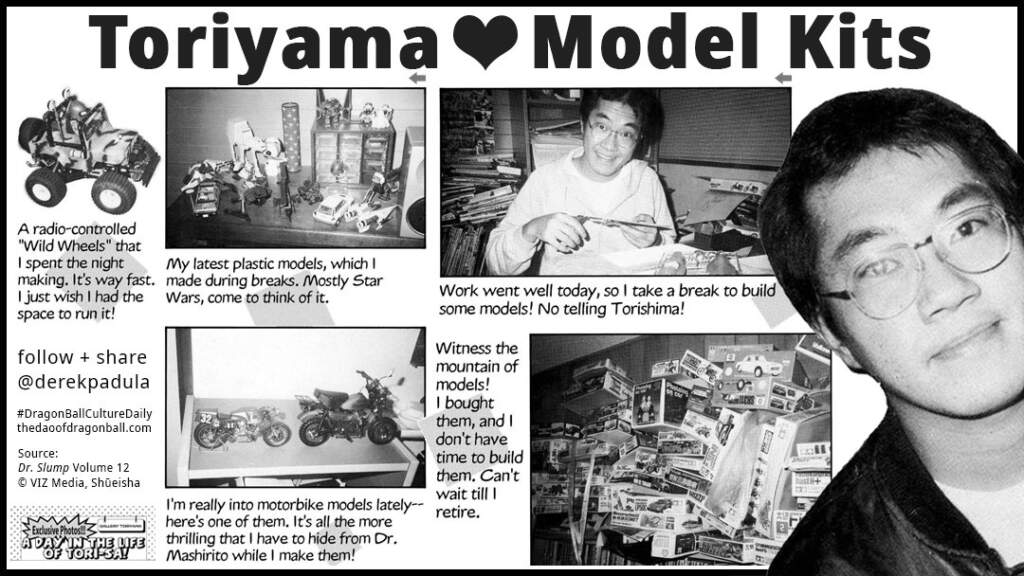

In questo cocktail di riferimenti non poteva mancare il gusto di Toriyama per il design industriale “retrò” e per il modellismo.

Da buon appassionato, Akira trascorreva ore a montare modellini di aerei, auto e robot, talvolta persino trascurando le scadenze pur di finire l’ultimo kit appena comprato.

Una foto d’epoca ce lo mostra chinato sul tavolo nel 1983, intento ad assemblare un modello in scala con la stessa cura maniacale che mette nei suoi disegni.

Non sorprende scoprire che molti di quei modellini fossero gunpla o kit ispirati a Star Wars, aerei militari e gadget robotici in voga negli anni ’70 e ’80.

Questo hobby ha allenato il suo occhio a cogliere i dettagli meccanici e – cosa forse più importante – gli ha trasmesso il piacere artigianale di costruire un robot pezzo per pezzo.

Nelle interviste Toriyama ricorda di aver amato i film di Godzilla e Ultraman da piccolo, col loro campionario di mostri di gomma e super-robot giocattolo, e di essere rimasto stregato dai disegni animati Disney come La carica dei 101 per la fluidità grafica.

Sono passioni apparentemente distanti, ma che nel suo immaginario confluiscono: il risultato sono robot e macchine dal design inconfondibile, che uniscono semplicità e complessità con brio.

Lo stile grafico di Akira Toriyama predilige forme pulite, tondeggianti e leggibili – quasi giocattoli vintage – sotto cui però si intravede un’anima dettagliata di pistoni, cavi e marchingegni.

Un critico ha notato come i veicoli toriyamiani siano “grandi forme morbide e semplici che coprono un groviglio di fili e tubi, risultando spesso comicamente sottodimensionati per i loro occupanti”.

I robot di Toriyama, allo stesso modo, portano cucita addosso una “patina d’uso” retro-fantascientifica: sembrano macchine vissute, vecchi giocattoli di latta con un motore futuristico.

È un’estetica che trasmette gioia e nostalgia insieme, come se ogni astronave o androide avesse una storia da raccontare solo guardandone il design.

Si pensi al robot #8 in Dragon Ball: grosso, squadrato, con bulloni in vista alla Frankenstein – un design semplice – ma capace di emanare tenerezza e goffa umanità come un balocco d’altri tempi. Oppure a Robo di Chrono Trigger: un automa rotondo e un po’ arrugginito, che malgrado l’aspetto da boiler steampunk riesce a commuovere il giocatore, tanto da essere citato tra i migliori robot mai disegnati.

Toriyama gioca con i suoi riferimenti con la disinvoltura di un DJ culturale: campiona Tezuka e Lucas, Nagai e Cameron, mescola alto e basso, Oriente e Occidente, e ne ricava qualcosa di nuovo.

Il mix è frizzante e personalissimo. Nei suoi manga, l’epica dei robot viene continuamente sdrammatizzata dall’umorismo: la fantascienza può essere cosa da ridere. Il professor Senbee in Dr. Slump assembla Arale come Geppetto fece con Pinocchio, ma il risultato è una bimba robot che spacca la terra a pugni e gioca con la cacca (letteralmente) – una parodia affettuosa dell’archetipo del “robot figlio” caro alla tradizione nipponica.

Quando in Dragon Ball gli androidi minacciano il mondo, lo fanno con piglio cool e strafottente da teen-ager annoiati, ridicolizzando la cupa fatalità dei cyborg hollywoodiani.

Toriyama rielabora tutto con ironia, semplicità e leggerezza. La sua genialità sta proprio nel filtrare le influenze attraverso la lente del gag manga e dello stile cartoony.

Ciò che nei modelli originali poteva essere solenne o spaventoso, nelle sue opere diventa giocosamente familiare.

Anche dal punto di vista grafico, Toriyama semplifica le forme complesse dei robot dei suoi ricordi, rendendole immediate e iconiche.

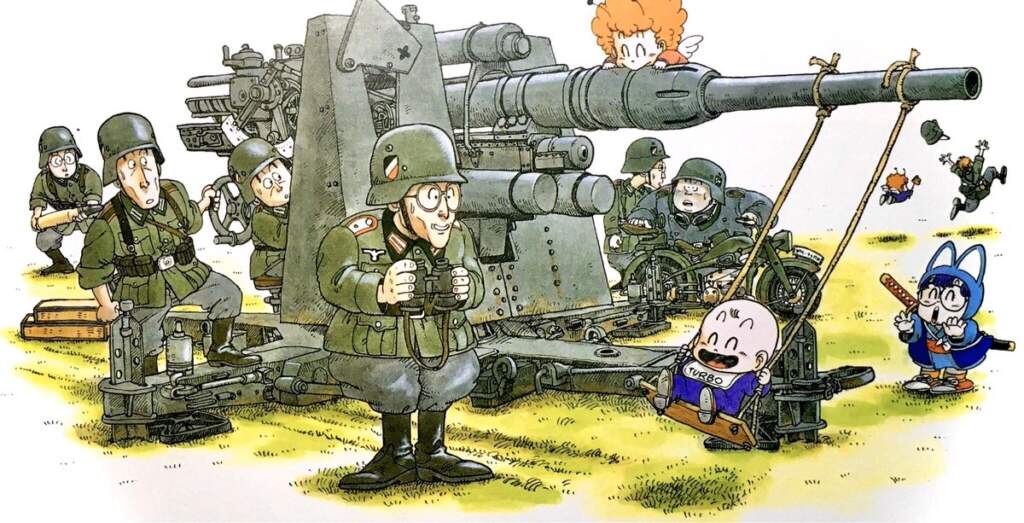

Ecco quindi che un carro armato super-dettagliato può apparire in Dr Slump & Arale… ma ispirandosi a un modellino e circondato da personaggi buffi, ribaltando le aspettative del lettore.

L’autore stesso ha ammesso, non senza autoironia, di essersi cacciato nei guai con la sua passione mecha: quando iniziò il manga Sand Land nel 2000, lo costruì attorno a un carro armato dettagliatissimo per puro diletto, salvo poi “lamentarsi” perché doveva ridisegnarlo in ogni capitolo!

È il paradosso di Toriyama: ama talmente le macchine da complicarsi la vita con i dettagli, ma la sua vena comica lo porta subito dopo a scherzarci su, magari disegnando il suo alter-ego Tori-bot intento a sudare sette camicie tra righelli e chine.

I robot di Toriyama nascono da un dialogo continuo tra citazioni colte e pop. Da un lato ci sono le grandi mitologie robotiche che lo hanno formato – Astro Boy come Pinocchio moderno, Mazinger come divinità d’acciaio, Dart Fener come cavaliere oscuro spaziale – dall’altro c’è la sua sensibilità ludica e scanzonata, che prende questi miti e li porta a spasso nel Villaggio Pinguino o li fa combattere a fianco dei Super Saiyan.

Il risultato sono creazioni dal fascino universale: figure come Arale o gli Androidi di Dragon Ball parlano al bambino che è in noi (quello che costruiva robot con i LEGO e i modellini) ma anche all’adulto che coglie il gioco citazionista e la sottile parodia dei tropi fantascientifici.

Toriyama, ci offre una lettura ricca di riferimenti ma accessibile, colta ma popolare: i suoi robot sono un omaggio arguto tanto alla cultura otaku giapponese quanto all’immaginario sci-fi occidentale, reinventati con leggerezza e creatività.

Guardando un robot toriyamiano, possiamo sorridere per la sua buffa arroganza fumettistica e insieme riconoscere, in filigrana, tutti i “padri” illustri che gli danno vita.

In ogni vite stretta e ogni bullone disegnato c’è un pezzo di storia – dal laboratorio di Tezuka alle galassie di Lucas – ma assemblato con uno stile talmente originale che il risultato finale, di fatto, appartiene solo a Toriyama.

Forse è proprio questa la magia dei suoi robot: essere collage di memoria pop e al tempo stesso creature nuove, dotate di un’anima propria, ironica e inconfondibile, come quel sorriso che – ne siamo certi – avrebbero se potessero prendere vita e guardare il loro creatore negli occhi.

La fine di un’era: la scomparsa di Toriyama e l’eredità del robot

È strano pensare alla mortalità di chi ha dato vita a personaggi praticamente immortali. Eppure, purtroppo, anche i grandi artisti ci lasciano.

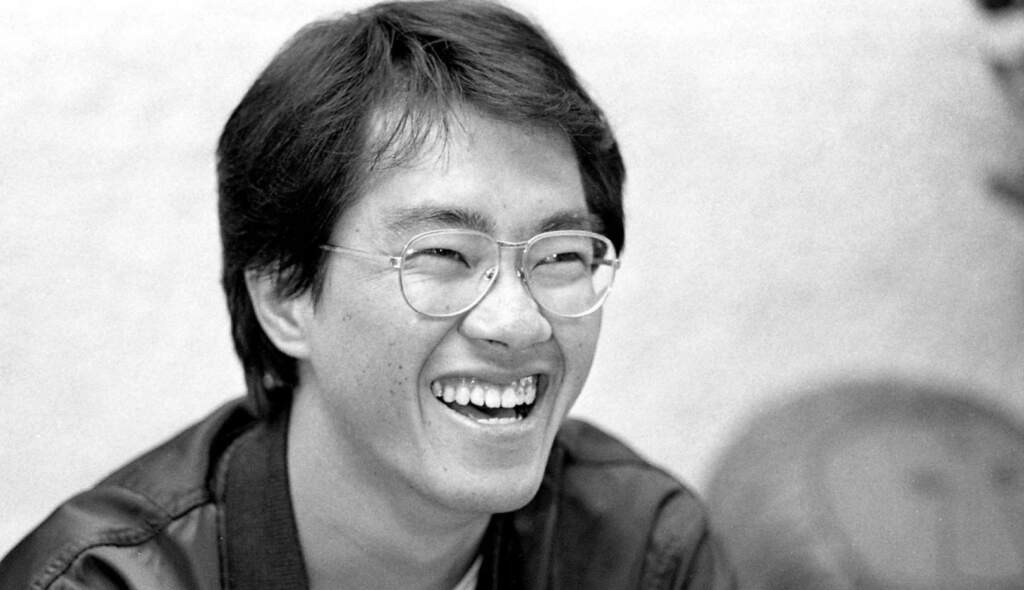

Per quale motivo è morto Akira Toriyama? La notizia ha scosso il mondo nell’anno 2024: Toriyama è scomparso il 1º marzo 2024 all’età di 68 anni, a causa di un improvviso ematoma subdurale acuto, in parole povere un grave emorragia cerebrale.

Aveva in programma un intervento chirurgico per un tumore al cervello proprio in quel periodo, ma il destino gli è stato fatale.

La notizia è stata divulgata solo una settimana dopo, l’8 marzo, dal suo studio Bird Studio, e immediatamente ha provocato un’ondata di cordoglio planetaria.

Chi, come me, è cresciuto a pane e Dragon Ball, ha sentito un pezzo di infanzia vacillare. Sui social, milioni di fan hanno espresso dolore e gratitudine, mentre colleghi e allievi hanno reso omaggio al maestro.

Eiichirō Oda ha lasciato un messaggio commosso, così come Masashi Kishimoto (Naruto), Tite Kubo (Bleach), Yoshihiro Togashi (Hunter x Hunter) e tanti altri giganti del manga. Perfino il Presidente francese Emmanuel Macron ha voluto salutare Toriyama, condividendo un disegno autografato che Akira gli aveva regalato, e scherzando sul fatto che nemmeno le Sfere del Drago avrebbero potuto riportarlo indietro.

È impressionante vedere come un fumettista giapponese, partito disegnando per hobby, sia diventato un simbolo della cultura pop mondiale, al punto da ricevere tributi dalle più alte cariche internazionali.

L’eredità di Toriyama è viva e pulsante. Vive nei suoi manga, che continuano a essere letti e ristampati ovunque, vive in chi ha raccolto il suo testimone – come Toyotarō, che porta avanti Dragon Ball con rispetto e devozione.

Vive negli anime, nei film, nei videogiochi e nei gadget che ancora oggi intrattengono nuove generazioni.

Soprattutto, l’eredità di Toriyama vive in quel piccolo robot che lui ha costruito per rappresentarsi.

Immagino Tori-Bot come il custode del suo mondo: ogni volta che sfoglieremo Dr. Slump o Dragon Ball, e scorgeremo quel robottino fare capolino tra le vignette, sarà un po’ come risalutare il vecchio Akira.

Tori-Bot è Toriyama – un Toriyama in miniatura, di latta e bulloni, sorridente e burlone – e continuerà a farci l’occhiolino dalle sue pagine.

In fondo, Akira Toriyama ha giocato con l’idea di essere un dio nascosto nel suo universo narrativo; ora, quel dio robotico resta a vegliare sulle sue creazioni, immortale finché esisteranno i suoi fumetti.

Le sue idee vivono dentro ogni nuovo anime che cerca di barcamenarsi tra l’assurdo e l’epico, tra la fantascienza e la spontaneità.

Le sue creazioni continueranno a raccontare alle nuove generazini chi era anche quando il nome Akira Toriyama diventerà leggenda, come già succede con quelli di Tezuka o dello Studio Ghibli.

La sigla di Dr. Slump & Arale dei Rocking Horse, tra nonsense e poesia, già diceva tutto:

“Tu costruisci robot,

belli, geniali però,

tutti senza qualche rotella.”

Era questo Akira Toriyama: uno che costruiva personaggi un po’ svitati, come Arale, Senbei, lui stesso travestito da Tori-Bot alle prese con avventure spassose in mondi assurdi.

Akira Toriyama era un artista libero, che sapeva prendere sul serio solo il gioco e che con quel gioco ha cambiato le regole dei manga.

Akira Toriyama, arigato per aver costruito (non solo) robot…

Quel mondo un po’ pazzo e sbullonato è sempre il posto più bello in cui possiamo tornare.