“Leggere è entrare in un altro tempo, in un altro ordine di grandezze.”

– Italo Calvino, Lezioni americane“Tu non lo sai ancora… ma sei già morto.”

– Kenshiro, Ken il Guerriero

La scrittura, come il pensiero, si evolve meno per rivoluzioni che per sottili slittamenti. A volte è una tastiera diversa, altre volte un linguaggio nuovo, un supporto, un medium.

In ogni decade, c’è un rischio e una promessa. È come passare da un videonoleggio della periferia a una notte su Netflix: il contenuto cambia, ma anche il modo in cui lo desideriamo.

Nel tempo che va dalla stilografica al prompt, dalla macchina da scrivere Olivetti alla form di ChatGPT, ciò che è cambiato non è solo lo strumento, ma la coscienza con cui lo si impugna.

Scrivere, oggi come ieri, è un po’ come guardare “Takeshi’s Castle” dopo aver conosciuto “Squid Game”: si riconosce la struttura, ma cambia il tono.

Cambiano i riferimenti, le pressioni, i codici. Così come guardavamo “La storia infinita” o “Wargames” con lo stesso stupore con cui oggi sfogliamo una chat generativa, anche la scrittura ha assunto nuovi effetti speciali, nuove promesse di coinvolgimento.

Più che raccontare la storia della scrittura, tentiamo di tracciare una mappa di un’attitudine: quella del senso critico. Quella che permette a un comunicatore, a un giornalista, a un copywriter, di usare uno strumento – anche il più sofisticato – sapendo perché lo fa.

Come ci insegna Calvino, ogni parola è già una scelta morale. Proprio come ogni canzone degli Oasis portava con sé il groove dei Charlatans, le cadenze ipnotiche degli Stone Roses e l’intensità dei La’s, ogni testo oggi porta con sé ciò che è stato, anche se lo dimentichiamo in fretta.

Anni ’80: La scrittura come costruzione mentale

“La molteplicità è la mia via per conoscere il mondo.”

– Italo Calvino, Lezioni americane

Negli anni ’80, la scrittura era ancora un atto artigianale, quasi architettonico. La tastiera del Commodore 64 non serviva (ancora) a scrivere romanzi, ma apriva finestre sull’immaginazione elettronica.

Gli scrittori – Calvino in primis – riflettevano sulla letteratura come ingegneria, i comunicatori imparavano a costruire messaggi con pazienza strutturalista.

Negli anni ’80, la scrittura pubblicitaria e giornalistica doveva essere “scritta bene”, ma anche ben pensata.

La retorica non era un’opzione, ma una grammatica. Le campagne pubbliciarie – ancora cartacee, affisse, oppure audio – vivevano di calligrafia mentale, più che visuale. La sintesi era una forma di eleganza, il tempo di lettura un valore sacro.

Rileggendo oggi quella stagione, ci appare come un’epoca in cui la parola era ancora dotata di peso specifico.

Una parola stampata era una decisione, non un contenuto replicabile all’infinito. Se allora ci sembrava normale aspettare una settimana per un nuovo numero di “TV Sorrisi e Canzoni” o un sabato sera per vedere un film su Italia 1 o Tele+, oggi consumiamo tutto all’istante, ma forse ricordiamo meno.

Quella lentezza, oggi, può essere una provocazione fertile: riscoprire l’artigianato della scrittura non per nostalgia, ma per bisogno.

Nell’era del prompt e dell’output istantaneo, la domanda che ci si pone è: vogliamo ancora scrivere come architetti o ci accontentiamo di assemblare prefabbricati verbali? La risposta non è nei device, ma nella nostra intenzione. Perché anche il Commodore 64, a ben guardare, era solo un pretesto per immaginare mondi migliori.

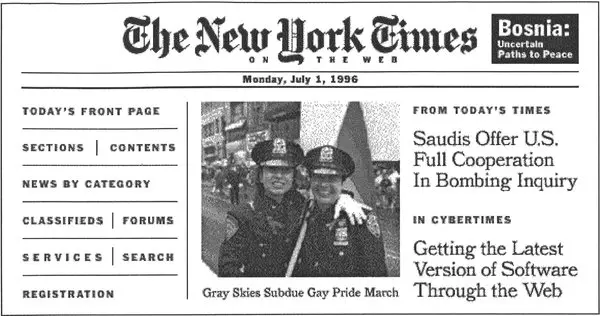

Anni ’90: Il verbo si fece HTML

Con l’avvento del web, la scrittura entra in una fase orizzontale. L’email sostituisce la lettera, i forum il dibattito, l’HTML la carta stampata.

Gli anni ’90 rappresentano il decennio in cui tutti possono scrivere, e quindi – paradossalmente – pochi leggono davvero. In quegli anni, l’accesso universale prometteva democrazia comunicativa, ma spesso produceva solo rumore di fondo.

Il copywriting si adegua: titoli più brevi, frasi d’impatto, call to action. La scrittura digitale, nata per semplificare, si scontra con un primo pericolo: diventare piattezza, bulimia verbale, contenuto riempitivo.

Il senso critico? Passa in secondo piano, e chi lo esercita è considerato “lento”.

Eppure, in quello scenario si annidavano già le tensioni che ci abitano oggi: il bisogno di immediatezza contro il desiderio di profondità, l’illusione che l’interfaccia sia neutra contro la realtà che ogni scelta tecnica è anche politica.

La domanda, allora, è la stessa che ci poniamo ora: scrivere in rete significa partecipare o conformarsi? In quegli anni nascevano i primi blog, i siti amatoriali, le fan page dedicate a tutto. Forse, proprio lì, si nascondeva una verità che oggi dovremmo riscoprire: la rete era più bella quando era imperfetta, quando ti obbligava a scrivere tutto da capo, senza template né prompt.

Nel presente, possiamo ancora scegliere se essere autori o solo utenti. La scrittura digitale ha fatto il giro ed è tornata alla casella di partenza: quella in cui ciò che conta davvero non è quanto scrivi, ma perché lo fai.

Anni 2000: blog, ego, algoritmo

Nel nuovo millennio, la scrittura si personalizza. I blog diventano confessionali digitali, la scrittura si sporca di autobiografia.

Il marketing, a sua volta, scopre la narrazione: nasce lo storytelling. Ogni storia è però costruzione, ogni costruzione richiede etica.

Raccontare sé stessi diventava un gesto potente, spesso ingenuo, a volte terapeutico. Gli anni 2000 erano quel tempo in cui bastava aprire una pagina WordPress e si poteva essere autori. O almeno, sentirsi tali.

I 2000 sono il decennio in cui gli algoritmi iniziano a decidere cosa leggiamo. SEO, keyword, bounce rate.

La scrittura per comunicare viene modellata da una scrittura per piacere agli algoritmi. Con essa, il linguaggio si adatta: titoli clickbait, paragrafi spezzati, emoticon a margine del pathos. Qui si affaccia una domanda fondamentale: scriviamo per essere letti o per essere trovati?

Riletta oggi, quella stagione ci pone davanti a una contraddizione che non abbiamo mai risolto: l’autenticità raccontata può diventare una performance? Quanto possiamo mentire a noi stessi in un blog che porta il nostro nome?

La generazione dei blogger ha aperto una breccia che l’AI ha spalancato: scrivere non è più un atto solo umano, ma un flusso filtrato da calcoli, preferenze, previsioni.

Eppure, in quel decennio qualcosa si è salvato: la voglia di raccontare. Di condividere, anche ingenuamente, un punto di vista.

Da lì dobbiamo ripartire: non dalla perfezione dei contenuti, ma dalla fragilità dell’intenzione.

La scrittura – ancora oggi – ci chiede questo: essere umani, prima che ottimizzati.

Anni 2010: un tuffo dal social writing in assenza di gravità

“L’invisibile è ciò che rende possibile la visione.”

– Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore

Twitter impone i 140 caratteri, Instagram trasforma le parole in didascalia, Facebook ci illude di avere qualcosa da dire ogni giorno. Nasce una nuova specie: lo scrittore per antonomasia.

Tutti scrivono. Pochi rileggono. Quasi nessuno filtra. In questa bulimia comunicativa, ciò che conta non è più cosa dici, ma quanto velocemente lo dici. Possibilmente: senza pensare o far pensare troppo.

Nel mondo della comunicazione professionale, il linguaggio si plasma per diventare engagement. Il tono diventa un filtro di Instagram, la parola un gesto ottimizzato.

Cosa resta dell’autorevolezza, della riflessione, della coerenza etica del messaggio? I professionisti della parola sono costretti a confrontarsi con la velocità, ma devono saper resistere alla superficialità. L’alternativa è l’irrilevanza.

La vera crisi non è solo di attenzione, ma di profondità. In un contesto in cui anche le emozioni devono essere sintetiche, la scrittura rischia di diventare una didascalia dell’esistenza.

Una riflessione emerge come inevitabile: stiamo comunicando o semplicemente occupando spazio? Stiamo esprimendo idee o solo cercando visibilità?

Il paradosso è che, proprio mentre tutto sembra diventare più visibile, diventa sempre più difficile comprendere. Forse, oggi, l’atto più sovversivo è proprio quello di fermarsi, scegliere le parole con lentezza, usare la scrittura come gesto di resistenza alla distrazione di massa.

Come diceva Calvino: rendere visibile l’invisibile. Per farlo, dobbiamo prima reimparare a guardare.

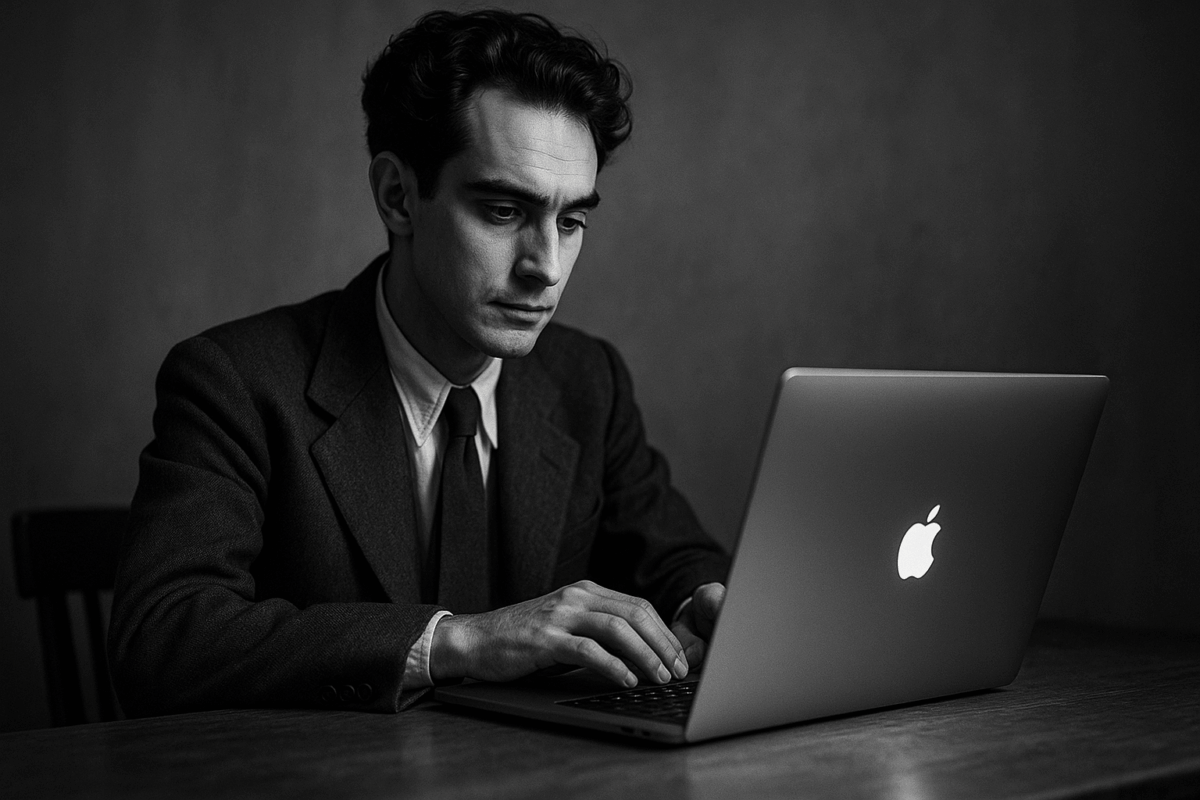

Anni 2020: il mio amico ChatGPT

“Il futuro non è più quello di una volta.”

– Paul Valéry

Eccoci a oggi. L’intelligenza artificiale scrive articoli, slogan, poesie, perfino lettere d’amore.

Ma chi scrive veramente? Siamo tornati a un punto zero, in cui la scrittura automatizzata richiede, più che mai, una supervisione umana dotata di senso critico.

Non siamo più soltanto autori: siamo editori di macchine, selezionatori di senso, traduttori di un pensiero che rischia di non essere più nostro.

Non basta scrivere: bisogna scegliere cosa vale la pena scrivere, per chi, con quale voce. L’AI non è un nemico, ma un collaboratore privo di coscienza, un amplificatore delle nostre intenzioni. Come ogni amplificatore, ChatGPT può esaltare il meglio o moltiplicare il rumore. Sta al professionista – consulente, social media manager, copywriter, giornalista – decidere se usarlo come scorciatoia o come stimolo, come copia-incolla o come laboratorio.

Lo scrittore diventa un curator. Non si tratta solo di essere più creativi, ma consapevoli. Il vero valore non è dato dalla brillantezza dello stile, ma nell’intenzionalità dello sguardo.

La sfida contemporanea è far convivere rapidità e profondità, automazione e discernimento.

In un’epoca in cui possiamo generare qualsiasi testo, torna a essere rivoluzionario saper dire di no: non a una tecnologia, ma a una banalità.

Il futuro non è più quello di una volta, certo. Ma la domanda resta ancorata al passato: quale storia vogliamo raccontare davvero?

Vendimi questa penna

“In definitiva, non si tratta tanto di conservare la memoria, quanto di scegliere con cura cosa dimenticare.”

– Italo Calvino, Lezioni americane

Saper scrivere oggi significa, più che mai, saper leggere il contesto, le implicazioni, i sottotesti.

Nell’era degli strumenti dal potere illimitato, torna centrale la coscienza del limite. Il limite etico, stilistico, comunicativo.

Scrivere con ChatGPT non è meno nobile che scrivere con una penna stilografica. Ma solo se sai perché stai scrivendo, per chi e con quali conseguenze.

In un’epoca in cui l’illusione di autenticità può essere generata in un clic, il vero professionista della comunicazione è colui che si assume la responsabilità delle parole che lascia. O lascia scrivere.