C’era un tempo in cui la televisione americana non era più he un sottofondo alle attività della vita quotidiana: soap opera trasmesse in loop, risate registrate, notiziari d’assalto.

Poi, nel 1984, qualcosa cambiò. L’America accese i neon, alzarono il volume dei sintetizzatori e le giacche di lino iniziarono a sbocciare come fiori psichedelici.

Quell’anno nacque Miami Vice. Non una semplice serie, ma un’onda culturale, portatrice di un nuovo linguaggio. Un vero manifesto degli anni 80, della loro vertigine, del loro desiderio di bellezza e dannazione.

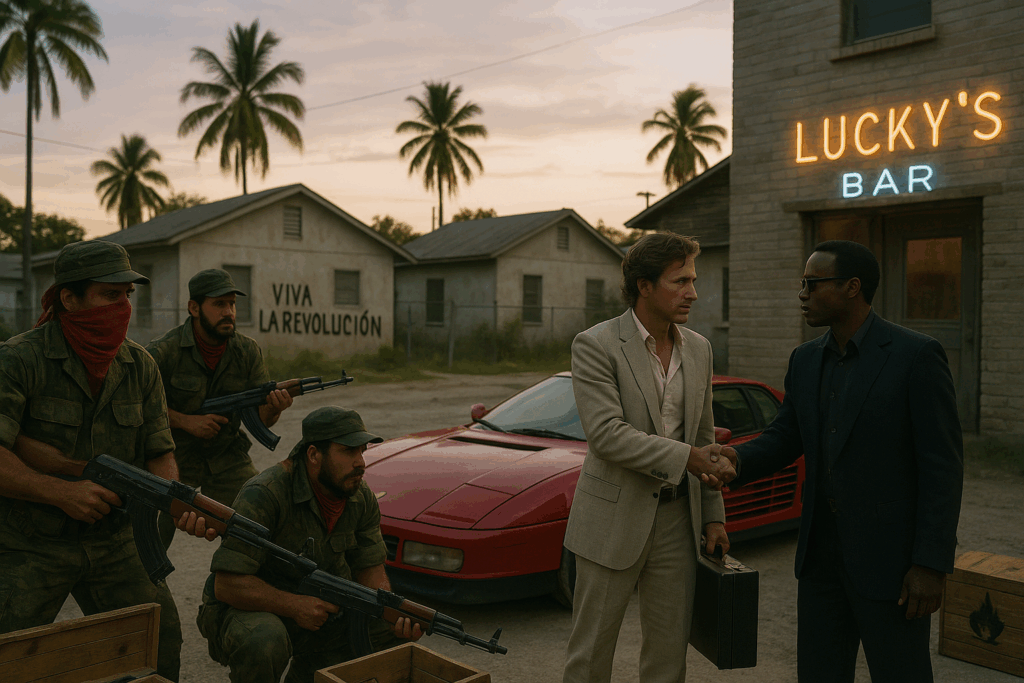

Miami Vice 1984 non è solo una serie poliziesca. È un’epopea moderna con due detective sotto copertura presentati come eroi tragici, divisi tra legge e perdizione. Combattono bande, spacciatori colombiani, boss mafiosi, muovendosi tra le luci acide di Miami e la penombra delle anime stanche dei suoi sobborghi.

Miami Vice: l’origine del mito

La nascita di Miami Vice è quasi mitologica. Anthony Yerkovich la scrive, Michael Mann le dà forma e visione.

Siamo negli Stati Uniti degli anni 80, tra rivoltosi centroamericani e traffico d’armi nei sobborghi. Miami diventa la nuova frontiera del male, una Las Vegas con la spiaggia.

L’idea? Unire cinema, musica, e moda dentro la cornice di una narrazione episodica capace di scorre come un LP.

James Sonny Crockett vive su uno yacht con un alligatore. Ricardo Rico Tubbs arriva da New York, assetato di giustizia.

Insieme formano una coppia iconica, yin e yang con la pistola. Ma sotto i Ray-Ban e le camicie hawaiane c’è il dramma di due uomini in guerra, non solo contro il crimine, ma contro loro stessi.

Stagione 1 – Quanto è bella la violenza

1984-1985. La prima stagione è uno schiaffo visivo e musicale. Il pilot “Brother’s Keeper” è una rivoluzione: luci al neon, dissolvenze lente, e Phil Collins che suona mentre Sonny guida nella notte. Mai si era visto qualcosa del genere in TV.

Gli episodi raccontano operazioni sotto copertura, caccia a spacciatori colombiani, intercettazioni e trappole. Ma è lo stile che stordisce: la fotografia patinata, le musiche scelte con cura chirurgica, i silenzi densi come piombo. Ogni puntata è un videoclip narrativo, una poesia noir.

Stagione 2 – Sull’orlo dell’abisso

1985-1986. Miami Vice scava. La serie si fa più cupa, più psicologica. Episodi come “Out Where the Buses Don’t Run” sono capolavori di tensione e follia. Si parla di ex poliziotti impazziti, di memoria corrotta, fantasmi che ritornano.

La città, Miami, è ormai una protagonista: tropicale e tossica, lussureggiante e mortale. La narrazione episodica non rincorre più solo il crimine, ma l’anima dei personaggi.

Il confine tra realtà e finzione si sfuma. I colori si accendono e poi si spengono. Il sogno diventa incubo.

Stagione 3 – Bellezza Fatale

1986-1987. La terza stagione è cinema puro. Alcuni episodi sembrano cortometraggi da festival: “Forgive Us Our Debts” o “Shadow in the Dark” sono thriller esistenziali. Il budget cresce e si vede.

Arrivano nuovi nemici: Frank Mosca, boss mafioso italiano che sembra uscito da un’opera di Verdi; gruppi criminali collegati all’Irlanda e al terrorismo internazionale.

La caccia si fa globale. Ma dentro, i due protagonisti cominciano a incrinarsi. L’identità è un’armatura che pesa sempre di più.

Stagione 4 – Identità in frantumi

1987-1988. La quarta stagione è un lungo piano sequenza verso il baratro. Sonny perde la memoria e diventa un criminale.

Il trauma dell’identità è esplorato come mai prima. Siamo in un territorio nuovo: non più solo azione, ma psicologia, esistenzialismo. La serie diventa riflessione, distacco, sogno infranto.

I nuovi personaggi non reggono il confronto. Tubbs e Crockett diventano maschere tragiche, due Odissei moderni senza Itaca.

Gli episodi si fanno meno compatti, ma più visionari. Il tempo della gloria è finito. Resta la disillusione.

Stagione 5 – La resa dei conti

L’ultima stagione è un addio amaro, ma non per questo priva di profondità emotiva. I due eroi, Sonny e Rico, si trascinano tra le pieghe di un copione che ormai non promette più salvezza.

I loro sguardi sono stanchi, i riflessi lenti. Non sono più i protagonisti scintillanti degli episodi iniziali: sono uomini segnati, consapevoli di essere entrati in una guerra che non si può vincere.

Nel frattempo, il pubblico cambia. L’America guarda altrove, attratta da nuovi format, nuovi protagonisti, altri miti.

Il glamour cede il passo alla malinconia, la narrazione episodica si appesantisce. Ma nel finale, Miami Vice trova la sua vera grandezza: non nel trionfo, bensì nell’uscita di scena.

Sonny e Rico rinunciano al distintivo. Non perché siano sconfitti, ma perché capiscono che la loro missione è diventata insostenibile. È un addio consapevole, privo di retorica, attraversato da una dignità silenziosa.

La memoria rimane. È quella che custodiamo ancora oggi, tra immagini sgranate e musiche intrise di nostalgia. Come un’eco lontana, come una canzone che non riesci a dimenticare: malinconica, dolce, irripetibile.

Non finisce qui

Ogni episodio di Miami Vice era un’esperienza sensoriale, una lezione di stile. Ogni storia era un mondo da esplorare, ogni immagine un manifesto.

Rivederlo oggi è come aprire una finestra su un decennio che credeva nella potenza del sogno e nella bellezza del pericolo.

Nel 1984, la TV sconfisse il cinema. Lo fece con una Ferrari bianca, un sintetizzatore e due poliziotti che sembravano usciti da un romanzo di Dostoevskij. Solo che indossavano i Ray-Ban.

Noi, ancora oggi, restiamo lì: fermi in quelle notti di Miami, con la radio accesa, aspettando che inizi un nuovo episodio.