C’era una volta una storica band britannica che suonava come se il mondo dovesse finire entro mezz’ora.

Erano gli Who, e se negli anni ’60 e ’70 avevano spinto il rock verso una forma d’arte rumorosa, teatrale e spaventosamente sincera, negli anni ’80 si trovarono intrappolati in un’epoca dove la comunicazione si stava facendo più finta, più televisiva, più patinata.

E cosa fa una band nata per distruggere le convenzioni quando il mondo ha già imparato a distruggersi da solo?

Risposta breve: si scioglie, si riforma, sbanda, inciampa, ma ogni tanto piazza ancora colpi che sembrano partoriti da un cervello febbricitante.

“Face Dances” (1981): il punk siamo noi, ma non lo sappiamo

Quando “Face Dances” uscì, il mondo musicale era già passato per l’orgia iconoclasta dei gruppi punk. Gli Who, che avevano bruciato chitarre prima che fosse di moda, si ritrovavano ora etichettati come dinosauri.

Eppure, in quel disco c’era ancora qualcosa che mordeva. Il basso di Entwistle era una corda tirata tra lo stile e il caos, la batteria non era più quella esplosiva di Keith Moon (pace all’anima sua), ma Kenny Jones tentava con diligenza di rimanere in piedi nel solito stupido casino di distorsori.

Pete Townshend sembrava camminare su una corda tesa tra la volontà di parlare al cuore e la necessità di adattarsi a un’epoca che sembrava voler ballare su sintetizzatori. Roger Daltrey, dal canto suo, cantava come se volesse convincere anche i frigoriferi a sentire qualcosa.

Il singolo “You Better You Bet” era una mossa furbastra, una concessione al pop – ma sotto sotto era come quel trucco del cane Snoopy che abbatteva i tedeschi a bordo di aeroplani d’antiquariato: innocuo all’apparenza, ma potenzialmente devastante.

“It’s Hard” (1982): il colpo di coda, con le unghie limate

“It’s Hard” è l’album dove gli Who si sforzano di sembrare ancora rilevanti. È il loro “ok, se proprio dobbiamo”.

Townshend scrive con la penna intinta nel cinismo e nel disincanto, e canzoni come “Eminence Front” sembrano il diario lucido di un uomo che ha visto troppe luci stroboscopiche spegnersi in faccia.

Qui gli Who sembrano quasi una cover band di sé stessi, ma ogni tanto succede qualcosa di strano: una linea di basso ti prende in contropiede, una strofa ti parla come un vecchio amico con la voce rotta. E quando succede, pensi che magari gli Who non stavano morendo: stavano solo imparando a respirare in un’era diversa, magari con le branchie.

Il problema è che nel 1982 l’aria era satura di spalline imbottite, videoclip su MTV e musica plastificata. Gli Who erano ancora uomini. E questo non sempre bastava.

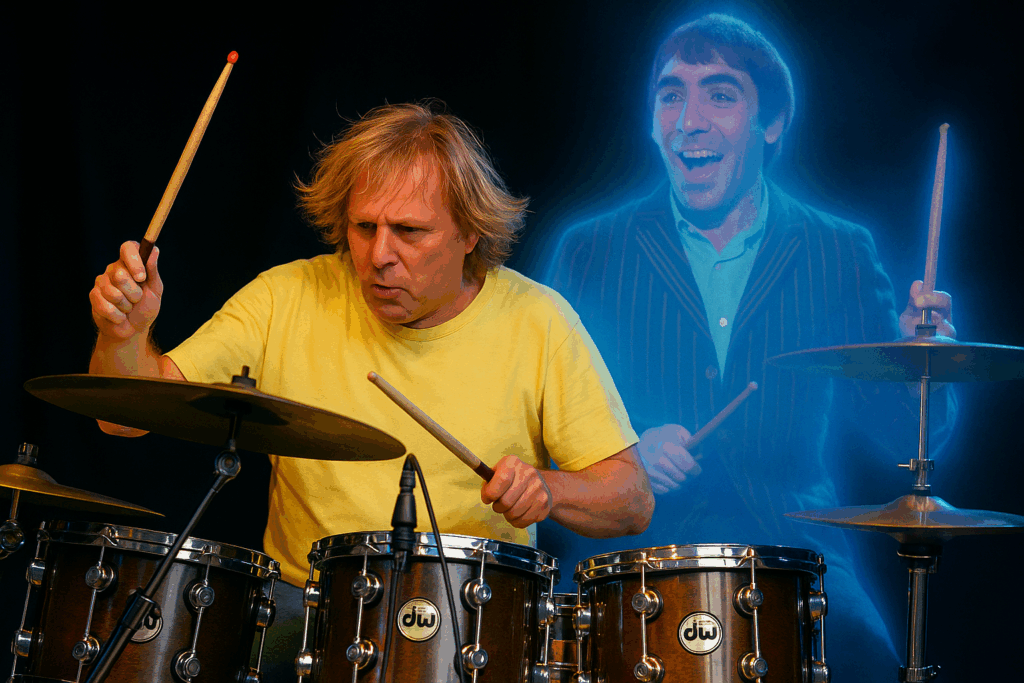

Zak Starkey, figlio di Ringo Starr, e il fantasma di Keith Moon

Alla fine degli anni ’80, mentre il nome degli Who sembrava scolorirsi nei poster del passato, c’era un ragazzino che guardava da dietro le quinte. Si chiamava Zak Starkey, batterista in erba, figlio di Ringo Starr, e allievo spirituale – e, pare, anche concreto – di Keith Moon. Non è nei dischi degli anni ’80, ma è nel destino della band.

Zak sarà la chiave del futuro. Quando gli Who torneranno a suonare negli anni ’90 e oltre, sarà lui a picchiare sui tamburi come un incrocio tra una furia e una preghiera. E sarà chiaro a tutti che il sangue dei Beatles e lo spirito degli Who possono coesistere nello stesso essere umano. Forse con un paio di bacchette ben strette in mano.

Se telefonando…

Gli anni ’80 per gli Who sono stati come la telefonata di un vecchio amico alle tre del mattino: confusa, sgangherata, a tratti inutile, ma capace di ricordarti chi sei.

Gli Who non erano più la band che spaccava gli strumenti sul palco, ma erano ancora quella che cercava, nel rumore del mondo, un barlume di verità.

Nel mezzo di un decennio che privilegiava l’immagine alla sostanza, loro provarono – con più fatica che genio – a restare in piedi.

A volte sembravano dimenticare perché avevano iniziato. Altre, invece, bastava una nota, una frase, un colpo di batteria… E il cuore tornava a battere come nel 1965.

Anche se con qualche cicatrice in più.