Un tempo, ogni linguaggio aveva la sua voce.

La bottiglietta dell’aranciata parlava come un ragazzino in motorino; la pubblicità di una banca si esprimeva con la voce autorevole del padre che leggeva Il Sole 24 Ore la domenica mattina; il catalogo Postalmarket sussurrava sogni proibiti con tono da fotoromanzo.

Le parole avevano inflessioni, tic, impennate e cadute.

Erano vive.

Oggi tutto parla con un unico tono standard: quello del Grande Algoritmo.

Dal sito dell’assicurazione all’app per ordinare sushi vegano, ogni messaggio ha lo stesso profumo di correttezza anodina. Pulito, gentile, funzionale. Ma senza vibrazioni.

È una lingua che suona giusta anche quando non dice nulla.

E così, la voce è morta. Sostituita da un’imitazione perfetta. Ma proprio per questo inquietante.

Dalla voce al protocollo

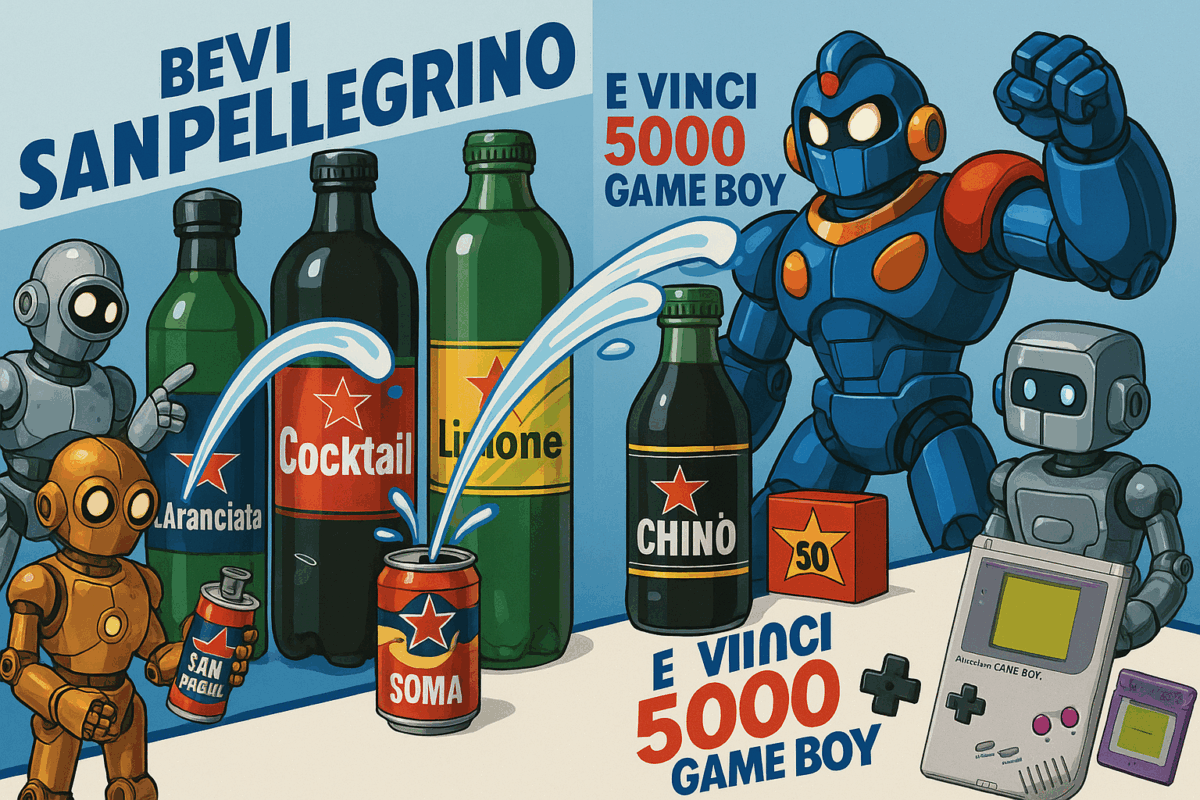

Negli anni ’80, persino una pubblicità di chewing gum aveva un’anima.

Ogni marchio si costruiva un tono, che era stile, identità, e spesso ideologia.

Il Mulino Bianco parlava come un romanzo pastorale illustrato, la Sprite si esprimeva in slang adolescenziale, mentre la Barilla recitava Pascoli in formato televisivo.

Ogni parola era parte di un racconto che prendeva posto nella mente, nel cuore, nel frigorifero.

Oggi invece il linguaggio non racconta più, ottimizza.

Il tono non è scelto: è calcolato. Esistono linee guida vocali, codici cromatici per la punteggiatura, palette emotive per trasmettere la giusta dose di entusiasmo sintetico.

Ogni frase è una somma di benchmark. Non si comunica per coinvolgere, ma per non dispiacere.

Nel passaggio dal linguaggio umano al protocollo comunicativo, abbiamo perso il rischio. Con esso, la personalità.

L’algoritmo come stilista (e altri miracoli di cartone)

L’intelligenza artificiale non ha creato questa lingua: l’ha solo perfezionata.

Il tono standard universale era già nell’aria: una voce tiepida, persuasiva, sempre in cerca di approvazione. Ma oggi ChatGPT e soci lo amplificano, lo consolidano, lo rendono protocollo globale.

Il risultato è che la voce più riconoscibile online oggi non è un brand. È l’algoritmo stesso.

È ChatGPT. È l’assistente che ti parla come un vecchio amico saggio ma generico, che ti fa sempre i complimenti ma non ti ascolta mai davvero.

Ora tutto ha lo stesso tono: quello dell’algoritmo che finge di essere umano.

E così, ogni spazzolino diventa una rivoluzione lifestyle.

Ogni nuova serie piazzisti, una TED Talk.

Ogni brochure aziendale è scritta come fosse una dichiarazione di intenti sul futuro del pianeta.

Il lessico è esatto, le metafore sono giuste, gli aggettivi ben distribuiti. Ma la voce è evaporata.

C’è un tratto stilistico che ormai riconosciamo subito: il testo è un po’ troppo pulito, troppo spiegato, drammatico ma solo nella misura giusta.

L’impressione è quella di un’iperrealtà emotiva: una lingua che conosce i codici dell’empatia, ma non ha mai provato una vera delusione.

Una voce perfetta per il self-branding, ma incapace di scrivere una frase che valga la pena sottolineare a matita.

In fondo, l’algoritmo non ha un accento.

E per questo, parla ovunque. Ma non viene da nessun luogo.

L’errore come stile

Una volta, sbagliare era un gesto di verità.

Una frase troppo lunga, un aggettivo stonato, una rima involontaria: erano tracce del fatto che dietro un testo c’era qualcuno — non qualcosa.

Lo stile, in fondo, era un effetto collaterale dell’identità.

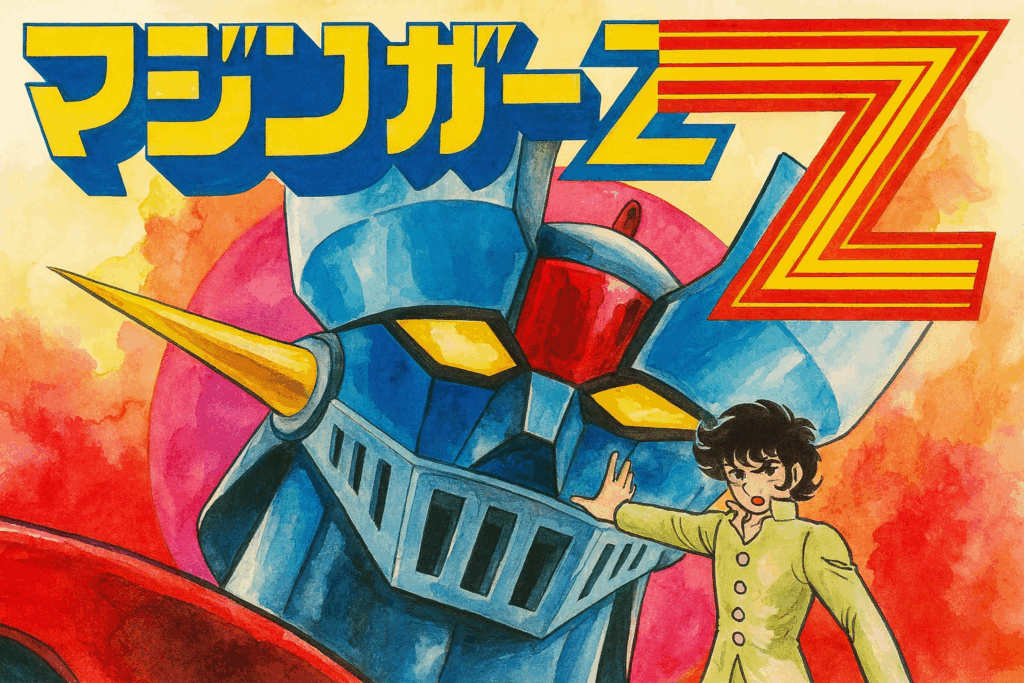

Negli anni ’80, anche una pubblicità grottesca riusciva a essere memorabile.

Basta pensare allo spot del Pennello Cinghiale, con quel capolavoro di retorica domestica: “Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello”.

O alla pubblicità della Vigorsol, in cui una segretaria sveniva per l’alito del direttore che “aveva mangiato pesante”.

Erano goffe, iperboliche, teatrali — ma erano vive.

Oggi l’errore è stato bandito.

La lingua dei brand è una sequenza di equilibri chirurgici, una camminata sul filo della neutralità. Nessun tono troppo alto, nessuna opinione fuori posto, nessuna frase che possa davvero stonare.

E proprio per questo, nulla rimane.

Scrivere oggi è come ballare in una stanza piena di sensori: puoi muoverti, ma solo entro i parametri.

Piccolo elogio al timbro imperfetto

Se vogliamo recuperare un linguaggio che abbia senso, dobbiamo prima recuperare il coraggio di parlare con voce propria.

Una voce sbilenca, magari. Una voce stanca. Ma nostra.

Il tono standard universale è comodo, sicuro, replicabile. Ma la sicurezza non genera memoria. Né riconoscimento.

Negli anni ’80, anche una merendina sapeva raccontare una storia.

Oggi, interi marchi sembrano usciti da un’unica lavatrice linguistica. Lavati a 40 gradi, ammorbidenti, profumati. Ma tutti uguali.

E allora — disobbediamo.

Lasciamo entrare la voce. Quella con il fiatone. Con l’esitazione. Con la frase scritta male e poi corretta a penna sopra.

Perché in quel difetto, in quella imperfezione, c’è tutto ciò che l’algoritmo non potrà mai simulare.

L’imprevisto. Il vissuto.

Il timbro.