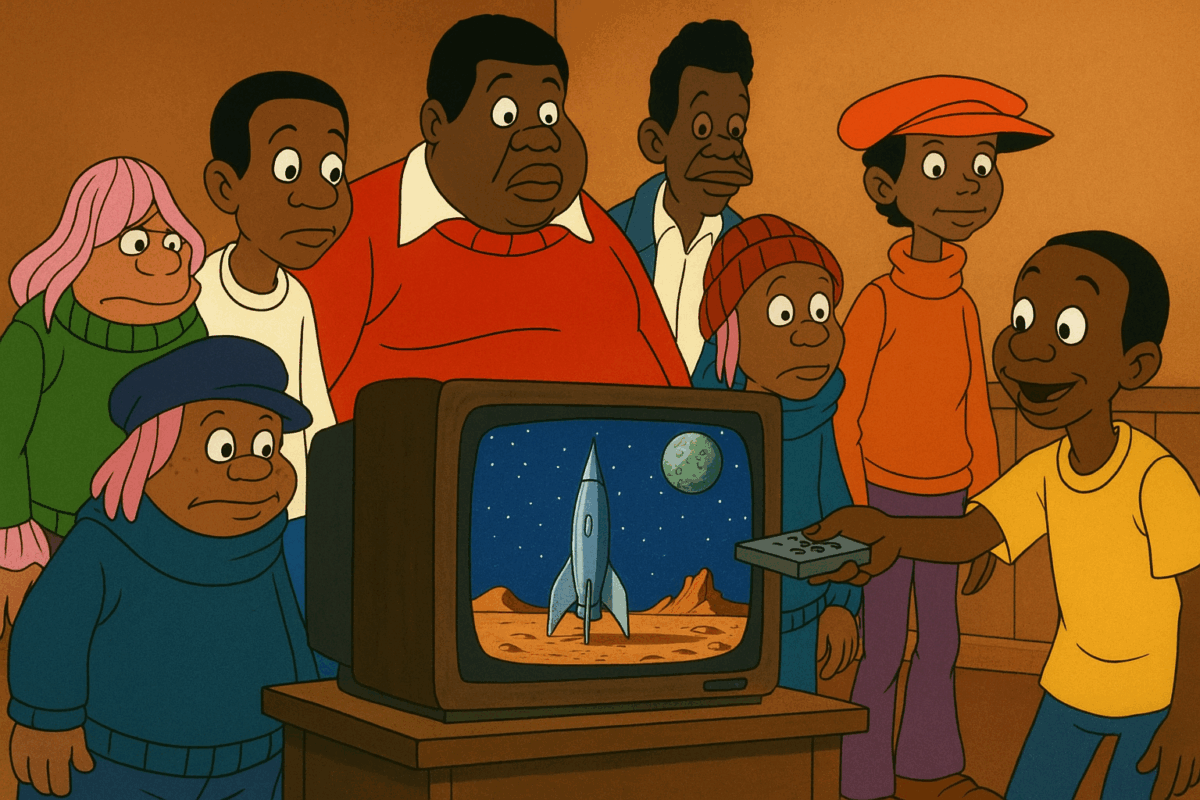

In un’epoca che aveva eletto la programmazione televisiva a nuova liturgia quotidiana, il telecomando divenne la bacchetta magica della modernità.

Non era soltanto un oggetto, ma un gestus, un simbolo rituale di potere casalingo. Con un clic si poteva cambiare il mondo – o quantomeno il mondo rappresentato sullo schermo.

Il telecomando era il trionfo dell’interfaccia senza fatica, dell’autorità senza movimento. Ed è stato proprio quel gesto, così minimo, così apparentemente innocuo, a condannarci.

Perché, diciamolo con franchezza: abbiamo spento il futuro col telecomando.

Quanodo la fantascienza non era ancora un algoritmo

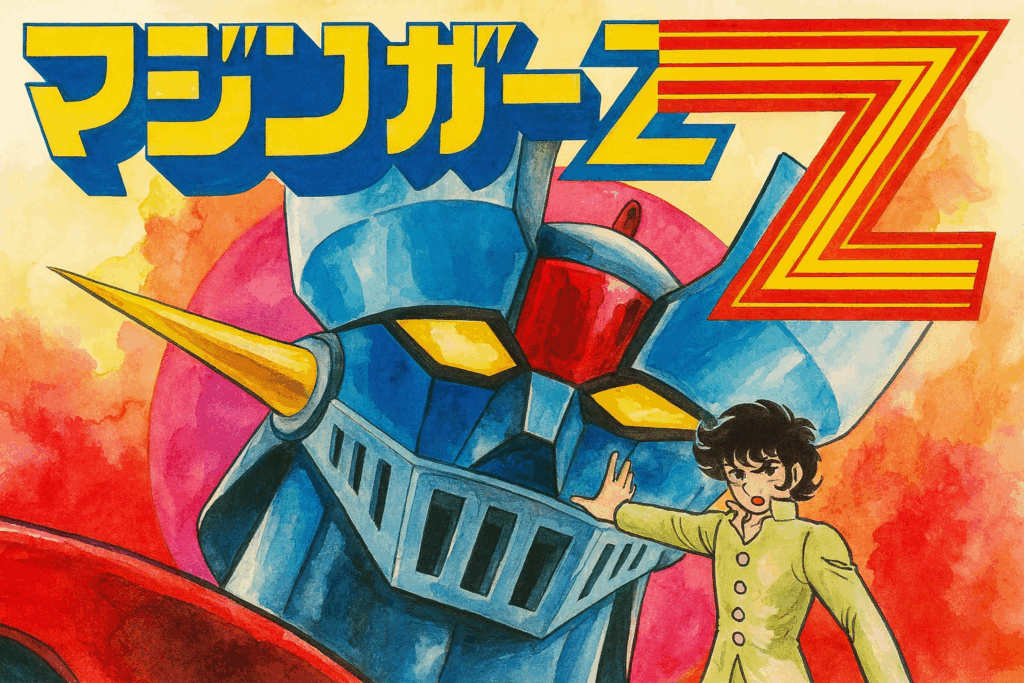

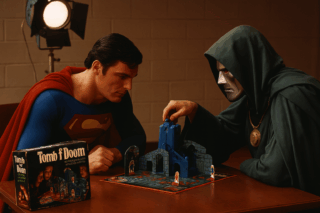

Negli anni Ottanta, il futuro si metteva in scena. Era una costruzione simbolica, un habitus mentale popolato da robot che, sebbene metallici, esibivano una profondità drammatica degna di Sofocle.

KITT non era un software, era un amico parlante. In Wargames, il computer rifletteva sulla guerra termonucleare con più buon senso di certi capi di stato. In Blade Runner, gli androidi piangevano sotto la pioggia – e noi con loro.

La macchina, allora, era il nostro specchio. Rivelava ciò che temevamo di diventare e ciò che, segretamente, avremmo voluto essere: immortali, logici, instancabili, ma capaci di desiderare. L’intelligenza artificiale era ancora un’intelligenza mitica, un archetipo junghiano travestito da IBM.

Oggi no. Oggi l’AI è uno strumento. Un tool. Uno script da integrare in un flusso operativo. Non inquieta, non esalta, non interroga. Ottimizza. Eppure ci spaventa più di HAL 9000. Perché – e qui va detto con un certo tatto – ci assomiglia troppo.

Dal lavoro come vocazione al lavoro come interfaccia

Nel secolo breve, si poteva ancora parlare del lavoro come vocazione, nonostante Max Weber fosse stato sistematicamente malinteso.

L’impiegato degli anni Ottanta – pur alle prese con lo schedario, il fax e la fotocopiatrice – viveva il suo ruolo come una persona, non come un nodo nella rete.

Oggi, al contrario, il lavoro è disaggregato. Si compone di task, checklist, performance e feedback. Si misura in KPI e si racconta in call su Zoom. Non si parla più di “fare carriera”, ma di “evolvere in un percorso orizzontale”. Una formula tanto eufemistica quanto kafkiana.

In questo scenario, l’intelligenza artificiale è il più efficiente dei colleghi: non prende ferie, non ha sindacato, non pretende il venerdì di smart working. Eppure, il suo successo non sta in ciò che fa, ma in ciò che noi non abbiamo più voglia di fare.

L’epoca dei maestri smarriti

C’era una volta il mentore. Figura ieratica, al limite del sacerdotale, detentore di un sapere che era anche – e soprattutto – ispirazione: esperienza, narrazione, metafora. I bambini ascoltavano come si ascoltano le fiabe. E anche quando sbagliava, il maestro restava un faro.

Oggi l’educatore è un “facilitatore dell’apprendimento”, costretto a inseguire aggiornamenti normativi, acronimi ministeriali e piattaforme che cambiano prima che l’anno scolastico finisca. Ha perduto l’autorità carismatica e ha guadagnato un corso su Canva.

L’AI promette di “personalizzare il percorso educativo”. Ma educare non è adattare contenuti: è trasmettere umanità. Questo il limite attuale di un algoritmo: insegnare a vivere l’inquietudine di una domanda senza risposta. L’AI sa tutto, ma non sa di sapere (o non sapere).

Nessuno ne fa una tragedia

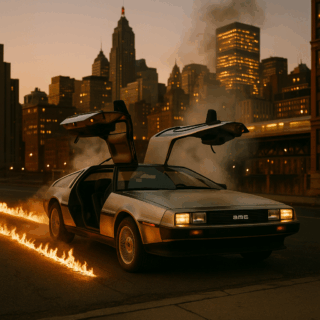

Nel 1984, un disco cominciava con un synth e finiva con una rivoluzione. Le copertine degli LP erano porte d’ingresso verso universi paralleli, e una strofa scritta male poteva diventare immortale. L’arte era un rischio, non un output. Si sbagliava, si inciampava, si osava.

Oggi, la produzione artistica ha assunto le forme del rendering. Il design è fluido, la musica è piatta, le immagini sono iperdefinite ma prive di anima. Il prompt ha sostituito l’ispirazione. Si scrive: “fammi un quadro in stile Hopper con atmosfera malinconica”, e il software esegue. Ma la malinconia non è uno stile: è un abisso.

Un algoritmo può imitare il tratto, ma non la tragedia. E l’arte, quando è vera, è sempre tragica. Anche quella pop.

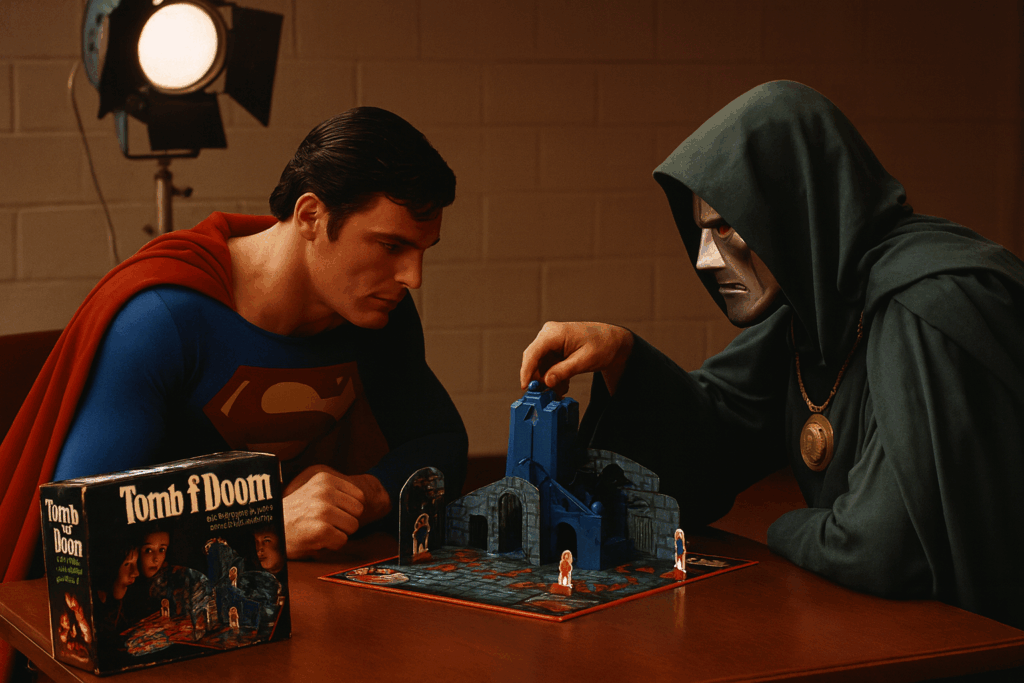

Il capo della banda ha un buco nel carisma

Un tempo il leader sbagliava, ma decideva. Era il primo a cadere, il primo a risorgere, il primo a prendersi la colpa. Non sempre era amabile, ma era necessario. Portava sul volto i segni delle decisioni notturne e sulle mani il peso della responsabilità.

Oggi il manager è “data-driven”, ovvero incapace di agire senza report. Le decisioni si prendono “insieme”, cioè mai. La vision è sostituita dalla scalabilità e il coraggio dal ROI. Il potere è stato ingegnerizzato, quindi svuotato.

L’intelligenza artificiale – per quanto potente – non è ancora in grado di fare un salto nel buio. Ma l’uomo, da tempo, non ne ha più voglia. E il buio, lo sappiamo, è sempre stato l’unico luogo in cui nasceva davvero qualcosa di nuovo.

Abbasso l’ottimizzazione

Se oggi temiamo l’intelligenza artificiale, non è perché sia troppo intelligente. È perché, in fondo, ci ricorda ciò che siamo diventati.

Abbiamo spento il futuro col telecomando non perché non ci piacesse più, ma perché ci faceva domande scomode.

Perché ci chiedeva di essere vivi, imperfetti, contraddittori.

L’AI non è la minaccia. La minaccia – e qui il paradosso si fa carne – siamo noi.

Noi che preferiamo il feedback alla poesia.

Noi che scambiamo l’efficienza con il senso.

Noi che ci accontentiamo di un mondo in cui tutto funziona, ma niente vibra.

Forse, il modo per riaccendere il futuro non è aggiornare il software.

È ricordarsi come si accendeva il cuore.

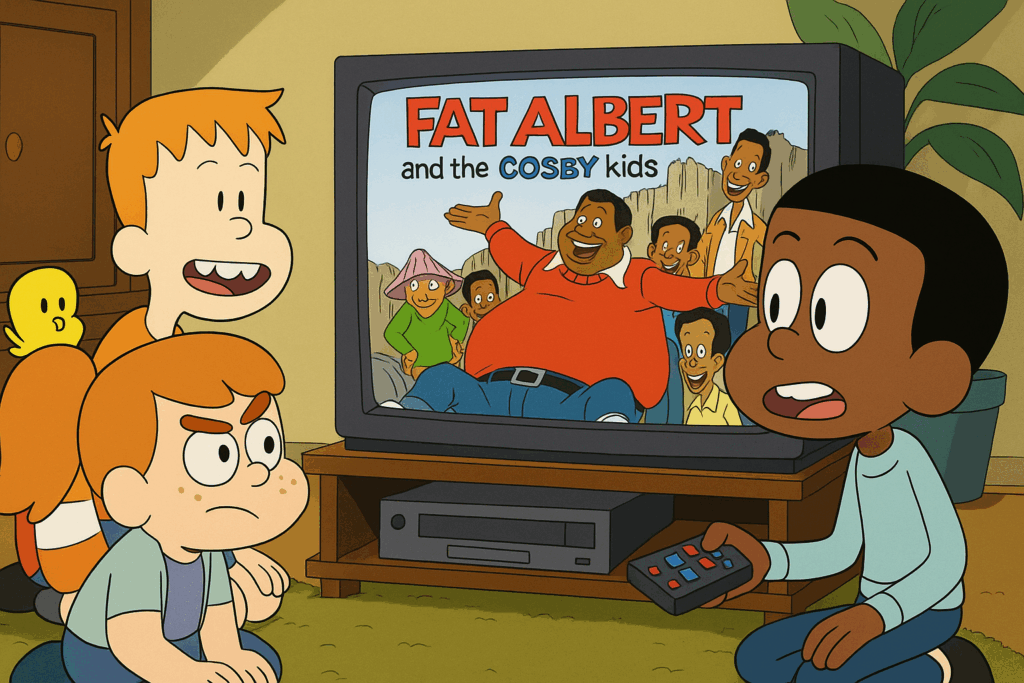

Con un gesto lento, consapevole, rivoluzionario. Come premere play su un vecchio videoregistratore, aspettando che il nastro ci riporti – almeno per un istante – dove ancora sapevamo immaginare.