Nel remoto ma non troppo remoto 1984, l’uomo moderno — o forse sarebbe meglio dire il proto-contemporaneo — si svegliava, faceva colazione con una brioches del Mulino Bianco ancora scevra di storytelling e affrontava la giornata armato di biro, agenda e, nei casi più avanguardistici, di un Commodore 64.

In quel tempo in cui la parola “tool” evocava più facilmente un cacciavite che un’app per la gestione delle task, la produttività non era un obiettivo dichiarato, ma una condizione ontologica.

Chi aveva qualcosa da fare, lo faceva. Con mezzi talmente spartani da apparire oggi eroici.

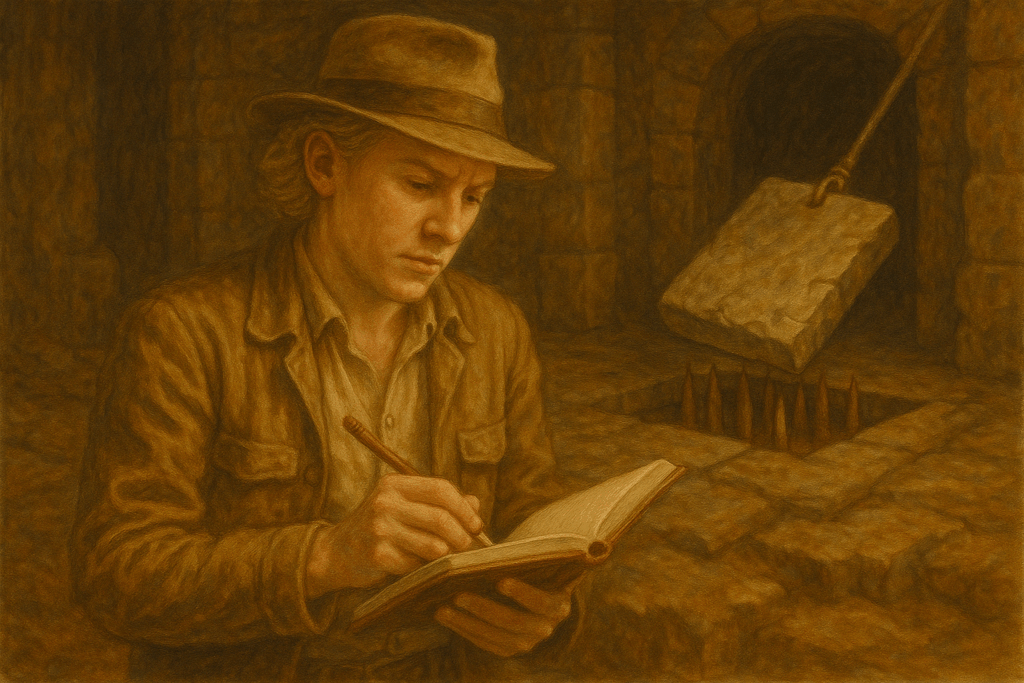

Armati di sola agenda

L’agenda era un oggetto fisico, pesante, che portava i segni del tempo e della mente. La biro, spesso masticata, era protesi del pensiero.

Il telefono aveva un filo e nonostante ciò riusciva a trasmettere informazioni molto più chiare di una Slack call con eco.

Gli strumenti erano pochi, ma erano sufficienti. La loro fisicità imponeva un uso consapevole.

Si scriveva meno, si pensava di più. Ogni gesto comportava una scelta e ogni scelta aveva un peso.

La produttività, dunque, nasceva dalla ponderazione, non dall’automazione.

La scarsità come madre dell’ingegno

Nel 1984, l’assenza di strumenti era essa stessa uno strumento. La scarsità stimolava l’ingegno.

Chi programmava sul Commodore doveva fare i conti con la memoria limitata e proprio per questo scriveva codice elegante e essenziale. Ogni byte aveva un valore metafisico.

Scrivere un’idea su carta comportava una riflessione interiore, un’autodisciplina oggi sostituita da notifiche che ci ricordano di concentrarci.

La creatività emergeva dal vuoto, non dal pieno. Il rumore di fondo era ridotto all’essenziale. Così, anche il pensiero poteva fluire.

L’illusione della produttività contemporanea

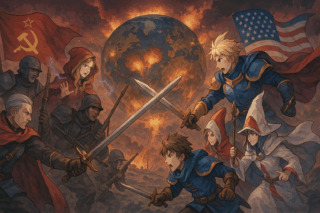

Oggi, in un tripudio di dashboard, kanban, notifiche push e API, crediamo di essere produttivi perché abbiamo gli strumenti della produttività. Ma come un samurai che possiede una katana senza mai averla usata, così il lavoratore contemporaneo, armato di Notion, ClickUp, Linear, Miro e HubSpot, spesso affonda nelle sabbie mobili dell’inoperatività.

Il paradosso dell’era digitale è che più strumenti abbiamo per lavorare, meno lavoriamo davvero. La macchina sostituisce la memoria, il cloud sostituisce la coscienza e nel frattempo ci perdiamo in un labirinto di etichette, tag, filtri, viste dinamiche e colori pastello che nulla aggiungono all’efficacia, ma molto alla confusione.

Il tempo, questo strumento perduto

Nel 1984, si sopravviveva con tre cose: chiarezza d’intenti, un gruppo affiatato (non un “team cross-funzionale”), un senso del tempo che oggi è evaporato nel multitasking. Non si trattava soltanto di avere tempo, bensì di saperlo sfruttare.

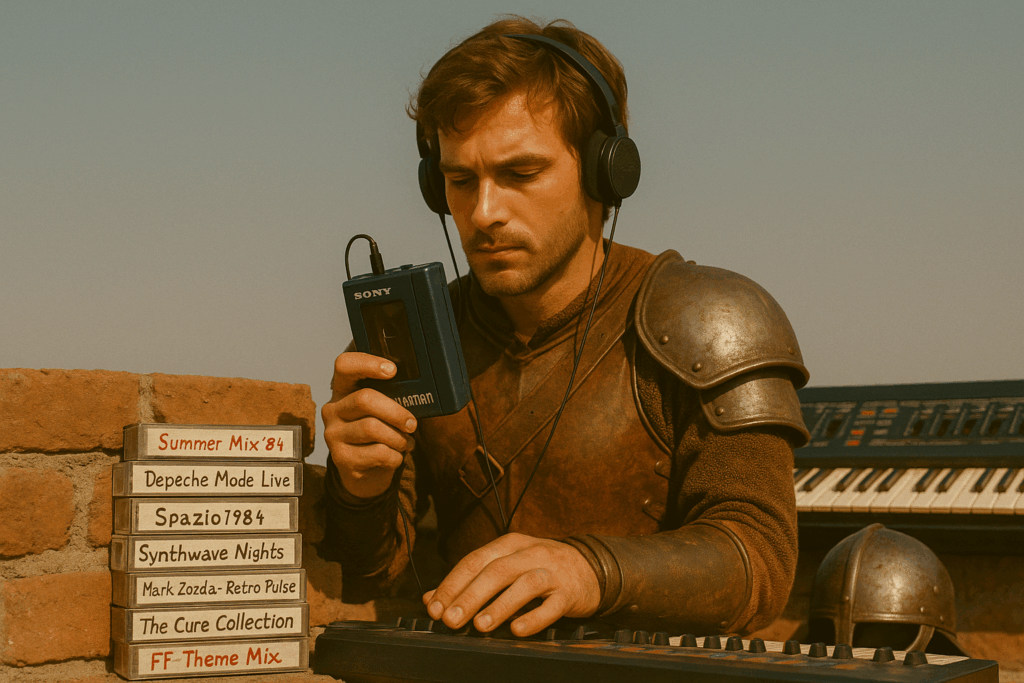

La lentezza di allora era densa, gravida di significato. Ogni secondo impiegato ad attendere il caricamento di un gioco dal registratore a cassette diventava un invito alla contemplazione, un piccolo esercizio di attesa produttiva, un’educazione al desiderio.

Oggi il tempo è diventato una risorsa da spezzettare, monitorare, ottimizzare — e quindi svuotare.

Il multitasking è l’opposto dell’approfondimento, la simultaneità è nemica della profondità.

Nel tempo analogico, si assaporava l’attesa come parte del processo, si riconosceva che la qualità nasce dal sedimentare, non dall’affrettare.

Ecco allora una regola semplice, tanto più vera quanto più dimenticata:

Non investire in software finché non hai provato cosa significa non averlo.

Nel frattempo, disconnettiti. Scrivi su un foglio. Parla con un amico fidato. Ascolta il suono della biro sulla carta. Funziona ancora, funziona meglio.