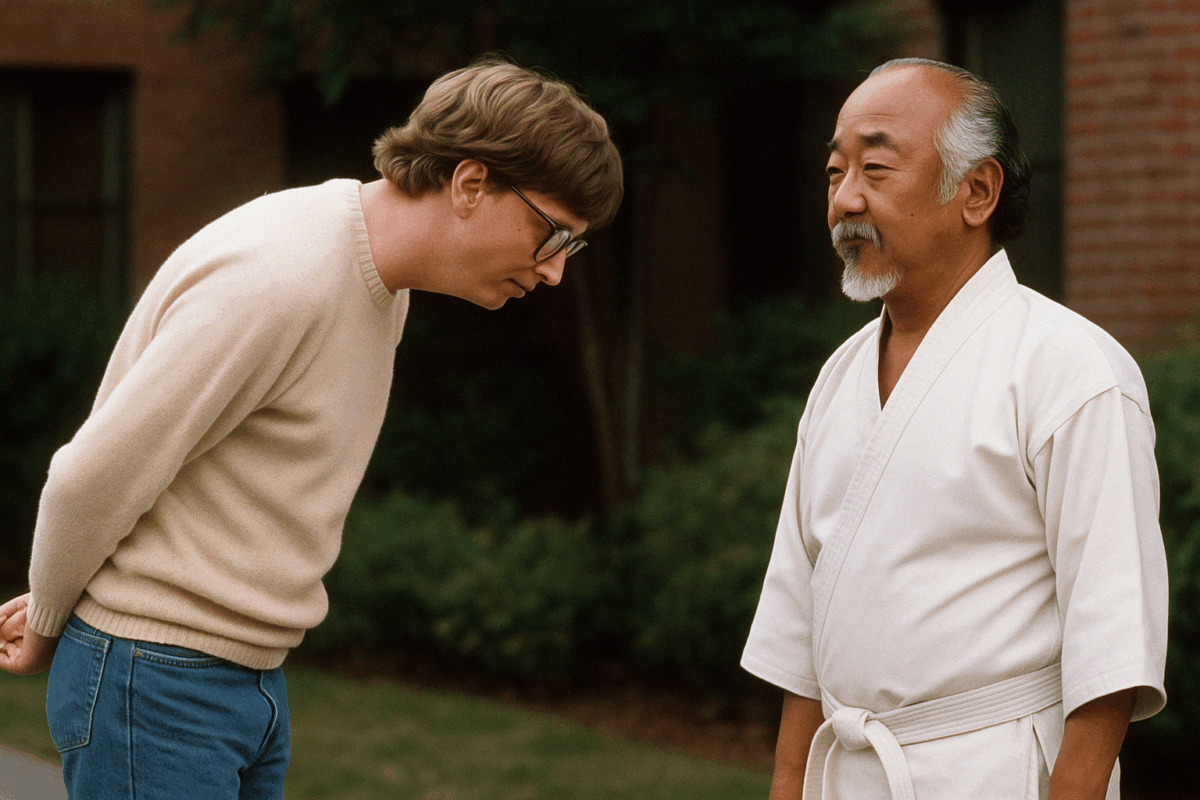

C’è un gesto, tra i più umili e insieme solenni, che ha attraversato la cultura popolare del Novecento come un simbolo universale: quello dell’inchino.

Quello di Daniel-san di fronte a Mr. Miyagi, nel celebre film del 1984, non è semplice deferenza, ma il riconoscimento rituale di una trasmissione avvenuta, di un sapere incarnato che passa da maestro a discepolo.

In quell’inchino risuona, forse per l’ultima volta nel secolo breve, l’eco di una civiltà fondata sull’apprendistato.

Siamo nel 1984. Anno distopico per eccellenza, ma anche anno in cui la cultura di massa sembra ricordarci che nessun eroe è tale senza guida.

Luke Skywalker ha bisogno di Yoda, come Rocky non può prescindere da Apollo. Anche Atreyu, protagonista de La Storia Infinita, incontra creatura dopo creatura, ciascuna portatrice di un frammento di sapere, di una consapevolezza, di una perdita.

Nei primi videogiochi — ben prima dell’ideologia sandbox — un vecchio saggio consegnava spade, pergamene, amuleti, mappe. Il mondo appariva pericoloso, ma mai totalmente privo di orientamento.

Questa struttura narrativa — direbbe Propp — fondava l’esperienza dell’imparare: si cresceva attraverso l’altro, non malgrado l’altro.

Oggi, al contrario, l’eroe contemporaneo viene gettato nella scena del mondo con una tastiera, una sedia ergonomica e un badge RFID. È un junior developer. È entusiasta. Gli brillano gli occhi. Ma è solo.

Il programmatore come monade senza porte né finestre

Nel paradigma contemporaneo, la figura del “mentore” viene spesso ridotta a un lusso gestionale, a una voce in bilancio sacrificabile.

Si assume il giovane sviluppatore con l’idea che apprenda per osmosi, per frizione, per urto contro i bug. Si dimentica, o si finge di dimenticare, che ogni linguaggio necessita di un contesto ermeneutico, di un apparato simbolico, di un codice condiviso.

Così, nel giro di sei mesi, quel giovane che era entrato come un viaggiatore interstellare pronto all’esplorazione, si ritrova smarrito.

Il portale che conduceva al “nuovo mondo” si è chiuso. Il terminale non risponde. E nessuna voce fuori campo — come quella di un Obi-Wan Kenobi — gli sussurra che non è solo.

La cultura della produttività ha scalzato quella dell’apprendimento. Ogni forma di trasmissione è sospettata di inefficienza. Eppure, verrebbe da chiedersi: quale civiltà ha mai prodotto qualcosa di duraturo senza trasmettere i propri saperi?

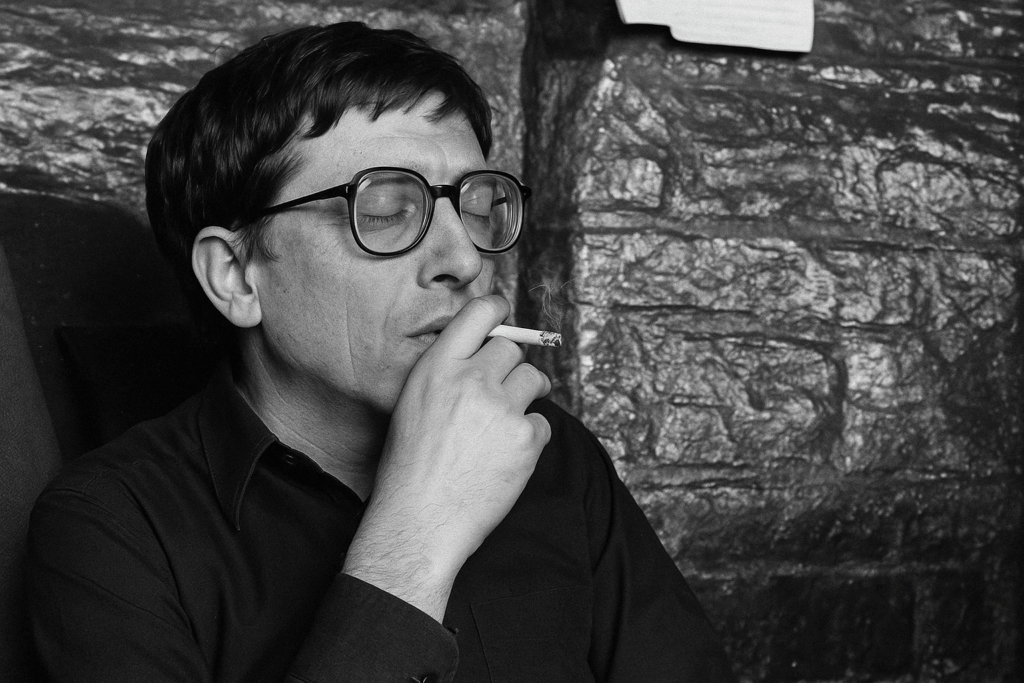

Bill Gates: l’apprendista stregone senza stregone

Nel 1975 un ragazzo di nome Bill Gates — neanche ventenne — fonda Microsoft. Non lo guida un sogno, né un piano quinquennale, ma una sorta di febbre algoritmica. L’idea che il codice possa piegare la realtà come il verbo piega il caos.

Gates è brillante. Ma soprattutto è solo. Nessuno gli insegna a dirigere un’azienda, a negoziare con IBM, a difendersi dal culto del proprio stesso ego.

È costretto a costruirsi da sé, come una torre babelica senza architetto. Il risultato? Un genio disincarnato, spesso insonne, refrattario all’empatia, vittima e insieme artefice della cultura tecnocratica che lo celebrerà.

Dietro la maschera del visionario c’è il vuoto pedagogico. Non c’è stato un maestro che gli indicasse i limiti del potere, né un fratello maggiore che gli parlasse della stanchezza, del dubbio, della necessità del fallimento.

Ted Nelson: il profeta errante

All’estremo opposto, ma con lo stesso tragico esito, troviamo Ted Nelson. Filosofo della rete prima che la rete esistesse. Inventore del termine “hypertext”. Progettista di un sistema — Xanadu — che immaginava una conoscenza ipertestuale, organica, rispettosa delle fonti, pluralista, simile alla mente e opposta alla logica lineare della stampa.

Ma Nelson era troppo avanti. E troppo solo. La sua era una mente del Rinascimento trapiantata nella Silicon Valley degli anni ’80. Nessuno comprese la sua visione, nessuno la accolse, nessuno la accompagnò.

Abbandonato dalle istituzioni accademiche e ignorato dai capitali, Nelson si consumò in una spirale di tentativi incompiuti, come un Leonardo lasciato senza bottega.

Cercasi apprendistato disperatamente

Un amico che lavora in un’azienda tech mi raccontava di un turnover spaventoso tra i giovani sviluppatori. Non per il salario. Non per la fatica. Ma per la mancanza di senso. Nessuno spiegava loro il “perché” delle cose. Nessuno li formava come persone, solo come esecutori.

Poi, un giorno, decisero di introdurre una forma di mentorship interna. Un’ora a settimana. Un senior dedicato. Obiettivi condivisi, anche umani. Il risultato fu sorprendente: produttività aumentata, clima migliorato, storie che cominciavano a intrecciarsi.

Bastava poco. Bastava qualcuno.

Ode to Transmission

Negli anni ’80 ogni eroe aveva un mentore. Ogni percorso era un viaggio iniziatico. Ogni caduta, una preparazione al salto.

Oggi abbiamo sostituito la narrazione con la misurazione, l’apprendistato con il tutorial, la bottega con il workflow. Ma il prezzo è alto. Si chiama solitudine. Si chiama alienazione. Si chiama burnout.

Forse è tempo di riscoprire il valore della lentezza, della ripetizione, della cura.

Forse è tempo di restituire alla mentorship il ruolo che le compete: non un favore, ma una forma di civiltà. Non un benefit, ma un dovere antropologico.

Chissà. Tra le righe di un codice ben scritto potrebbe nascondersi, ancora oggi, l’ombra benevola di un vecchio maestro.