– Il suono della batteria è troppo secco

– È per via del caldo. Le stanze si scaldano e il suono sembra più piatto

– Fottuto luglio

– Però potremmo provare col riverbero a nastro

– No, meglio lo Space Echo. Così sembra, tipo…

– …come se venisse da un hangar lunare!

– Esatto.– Hai messo il pad?

– Quello che vibra, tipo che sembra una scena al rallentatore, come nei flashback

– Come quando fanno un primo piano su Doctor Who e arriva la sigla dopo la minaccia della settimana

– Sì. Quella sospensione quasi da pausa musicale, come un’attesa– Per Jeff dovremmo aggiungere un arpeggio

– Per Jeff dovremmo sempre aggiungere un arpeggio…

– Stavolta ha ragione. Niente di barocco, una cosa che fluttui

– Come un messaggio che viaggia nello spazio

– Sì, ma senza tracce di sudore, please– Siamo pur sempre di Birmingham, non di Alpha Centauri.

– Però stanotte…

– Stanotte?

– Stanotte sembra di suonare tra le stelle.

C’è stato un tempo in cui il futuro abitava il soggiorno. Non con la solennità di un’epopea interstellare, ma con la morbidezza di un divano beige, una tazza di tè e una sigla elettronica che sembrava arrivare da un’altra galassia.

Gli anni Ottanta non hanno inventato la fantascienza. O almeno reinventato. Le hanno tolto la corazza, messo un cuore, donato una nuova voce. Le hanno insegnato a parlare concedendosi piccole pause, raccontare l’universo dall’altra parte di una moquette, tendendo lunghe sciarpe allo spettatore per trascinarlo in un mare tempestato di onde catodiche e un’interferenze video.

Negli Anni ’80 non era l’accuratezza scientifica a contare, né la coerenza della trama, né l’effetto speciale. Bastava una piccola geniale intuizione per catapultarti un altro universo. Un’eco di sintetizzatore. Un effetto speciale di cartapesta. Un primo piano fuori fuoco.

E allora viene da chiederselo, con la stessa voce con cui si sussurrano i sogni.

Cosa cercavamo nel monitor di un televisore che non riuscivamo a trovare tra le stelle?

Forse dovremmo chiederlo proprio a certe serie TV. Ne abbiamo scelte cinque.

Doctor Who (1980–1989): tempus fugit, T.A.R.D.I.S. manent!

Doctor… Who? Non lasciarti ingannare dalle apparenze. Il Dottore – quel dottore – è un alieno, un viaggiatore del tempo, un Timelord del pianeta Gallifrey con due cuori e una navicella dall’aspetto di una cabina telefonica della polizia londinese.

Il Dottore è anche un’archetipo, un’idea, l’incarnazione di un eroe capace di aggiustare ogni ingiustizia, trasformare il passato in un alleato e non una condanna.

Il Dottore non muore, si rigenera. Cambia volto, voce, temperamento, incarna gli stessi ricordi e ideali ma interpretandoli da un’ottica sempre diversa, attraversando epoche e generazioni con una leggerezza misteriosa.

Negli anni ’60 e ’70, Il Dottore è stato un riferimento pedagogico, una guida eccentrica che spingeva i più piccoli a scoprire la scienza, la storia, i valori dell’etica. Era un mentore fuori di testa, con una forte carica anarchica e morale.

Negli anni ’80, la società britannica attraversa conflitti ideologici e crisi d’identità, facendo dei nuovi Dottori figure più ambigue, enigmatiche, avventurose, a testimonianza del disordine che al tempo pervadevano non solo il suo universo narrativo, ma gli eventi reali e televisivi.

Anche negli Anni ’80 il Dottore è riuscito ad affascinare un pubblico di vecchi e nuovi spettatori per la sua natura alienta fuori dal tempo, unita a quel senso di malinconica lucidità che lo rendeva diverso da tutti.

Il Dottore non era un eroe muscolare, ma uno stratega emotivo. La forza non è mai stata la sua arma vincente, facendo più spesso affidamento sull’empatia e l’intuizione.

In un decennio di rigore politico e crescente cinismo, il Doctor rappresentava l’eccezione gentile: l’alieno che restava umano in un universo popolato da motri.

Il Dottore ha influenzato una generazione di spettatori, artisti, scrittori, trasmettendo il valore della stranezza, l’ironia e della resistenza.

In quel decennio, il Dottore diventa riflesso mutevole di un’Inghilterra sognante e spaventata. Le stagioni attraversano atmosfere gotiche, surrealiste, politiche. Non sempre brillano per continuità, ma anche nei momenti più ingenui la serie riesce a evocare vertigini concettuali. Tom Baker lascia il testimone a Peter Davison, che introduce un Dottore più umano, vulnerabile, quasi fragile. Poi arrivano Colin Baker e Sylvester McCoy, ognuno con un tono più oscuro, più riflessivo, segnando il declino produttivo ma anche la maturazione filosofica dello show.

È nella relazione tra il Dottore e i suoi compagni che si consuma il vero dramma: la perdita, il sacrificio, la possibilità di cambiare il passato. La regia, spesso statica, si trasforma in teatro mentale. Le scenografie, tra tubi e luci rosse, raccontano più della trama. E quella musica, sempre un passo avanti, ci insegna a percepire il tempo come stato emotivo, non come misurazione.

Star Trek: The Next Generation (1987–1994): quando l’utopia viaggiava a curvatura

Gli anni ’80 sono stati protagonisti di un’altra gloriosa rigenerazione, regalando ai fan una nuova edizione di Star Trek.

La serie classica degli anni ’60 era figlia della corsa allo spazio e del fermento sociale postbellico: un laboratorio visionario in cui l’umanità superava se stessa grazie alla tecnologia e alla cooperazione. Era ottimista ma anche ingenua, costruita in un’epoca in cui il mondo era diviso in due blocchi contrapposti e la frontiera spaziale era ancora una promessa.

Negli anni ’80, però, il mondo è cambiato. Il futuro ha smesso di sembrare inevitabilmente luminoso.

La Guerra Fredda è diventata stagnante, le ideologie si sono logorate, l’individualismo cresce.

In questo contesto, Star Trek: The Next Generation offre un nuovo tipo di utopia: più sobria, più consapevole dei limiti dell’essere umano.

La Federazione non è più un sogno incontaminato, ma un organismo complesso, con contraddizioni e tensioni diplomatiche.

In questo nuovo assetto, un Klingon come Worf può farne parte, non più nemico per natura, ma alleato in virtù di un equilibrio possibile. Un gesto simbolico che anticipa lo spirito della Stazione Spaziale Internazionale, dove ex rivali ideologici condividono lo stesso modulo orbitante. Worf è onore e conflitto: la battaglia tra l’identità d’origine e il valore dell’integrazione.

Accanto a lui c’è Data, un androide che vuole essere umano. Se negli anni ’60 avevamo Spock, il vulcaniano che reprimendo i sentimenti diventava più efficiente, ora abbiamo il contrario: un essere artificiale che insegue le emozioni, anche solo attraverso l’imitazione. Non è più la razionalità a guidare l’etica dell’archetipo, ma il suo desiderio di sentire.

Infine c’è Jean-Luc Picard. Un eroe affatto impulsivo, piuttosto un capitano-filosofo. Jean-Luc è distante anni luce dall’antesignano Kirk: non grida, non improvvisa, non seduce. Ragiona, osserva, decide. È un uomo colto e responsabile, in questo è rivoluzionario: Picard rende affascinante l’autorità morale, fa sembrare sexy il pensiero.

Alla sfrontatezza ci pensa Riker, il suo Numero Uno, che incarna l’azione. Ma è Picard che detta la direzione, insegnandoci che comandare non significa sopraffare o bullizzare, ma sfruttare raziocinio e saggezza.

I Klingon non sono più solo nemici, ma ex-avversari con cui si costruiscono alleanze. I Borg incarnano la paura dell’omologazione tecnologica, l’ansia della perdita dell’identità, prefigurano tutta l’ansia dell’era digitale: anticipano le reti interconnesse, la fusione tra individuo e sistema, l’erosione del confine tra umano e artificiale.

The Next Generation riesce – con straordinaria lucidità – a interrogarsi su temi che oggi ci riguardano da vicino: l’intelligenza artificiale, gli innesti uomo-macchina, la dipendenza da un sapere condiviso e istantaneo che oggi chiamiamo internet, la pressione sociale dell’identità unica, fino a dilemmi etici come l’eugenetica e il potere decisionale sugli algoritmi che ci governano. Tutto questo, in una serie che liquidavamo come infantile fantascienza televisiva.

Star Trek continua a riflettere i cambiamenti culturali e geopolitici, ma con una maturità narrativa che segna un passaggio di testimone: dalla fede cieca nel progresso, alla necessità di interrogarsi su cosa significhi davvero essere umani.

Nella nuova Enterprise c’è silenzio, ponderazione, misura. L’azione non è il fine, ma l’effetto collaterale della riflessione.

Le sceneggiature sono architetture morali: ogni personaggio diventa metafora di un dilemma etico, ogni puntata una parabola per adulti.

La serie riesce nell’impresa di parlare del futuro per dire qualcosa di profondamente presente: disuguaglianze, paura del diverso, limiti dell’intelligenza artificiale, libero arbitrio.

Data cerca l’anima, Worf combatte l’onore, Troi ascolta il dolore, e Picard conduce la sua nave come un antico romano, destreggiandosi tra Shakespeare e diplomazia. La tensione è tutta nei dialoghi, nei silenzi, nella lentezza necessaria alla comprensione.

Parliamo di una fantascienza colta, che crede nel potere del ragionamento più che in quello delle armi. E questo, oggi, suona rivoluzionario.

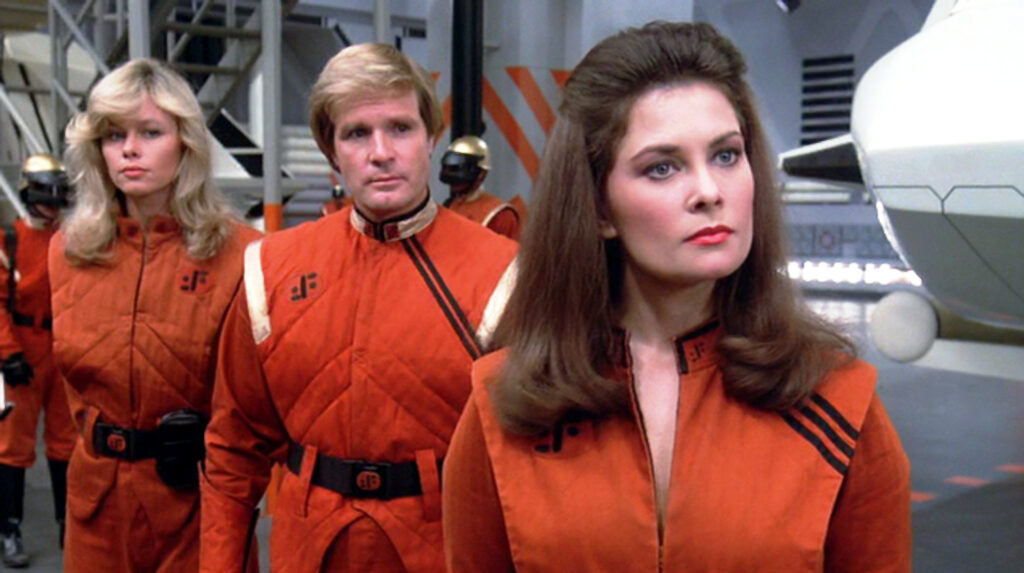

V – Visitors (1983–1985): la menzogna ha le squame

Nati come miniserie e poi trasformati in show a pieno titolo, i Visitors portano la guerra tra umani e alieni direttamente nei quartieri residenziali. Gli invasori non arrivano con armi visibili, ma con sorrisi, promesse di collaborazione e un’estetica impeccabile. Dietro la maschera umana, però, si nasconde un volto rettiliano e un progetto oscuro: schiavizzare, manipolare, divorare.

V non è ambientata nello spazio, ma lo spazio lo evoca come minaccia e attrazione. È una fantascienza domestica e paranoica, che racconta come il totalitarismo possa indossare la pelle della modernità. I riferimenti al nazismo, alla propaganda, ai collaborazionisti sono espliciti. Ma lo sono anche le riflessioni su media, linguaggio e potere.

Negli anni ’80, segnati da guerre fredde e paure latenti, V ha funzionato come un’allerta vestita da intrattenimento. Gli effetti speciali sono modesti, ma la tensione narrativa è costante. Ogni sorriso alieno è una trappola. Ogni gesto umano, una possibile rivoluzione.

Chi l’ha vista da bambino, ha imparato che anche la fantascienza può avere le unghie affilate.

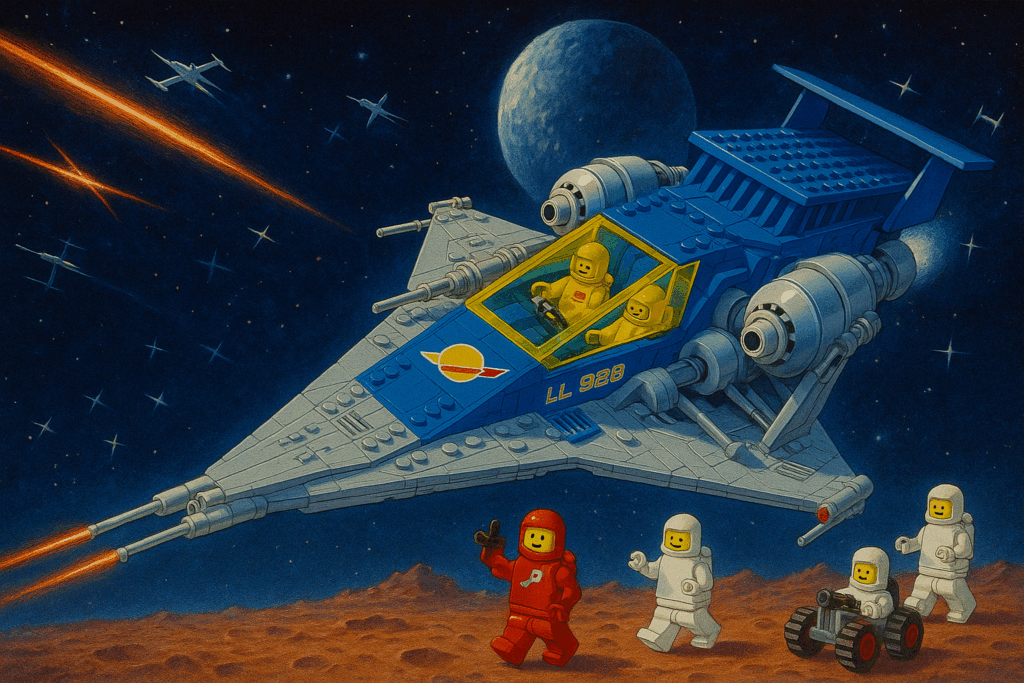

Buck Rogers in the 25th Century – La Fantascienza a Zampa d’Elefante e Lustrini

Buck è l’uomo fuori tempo per eccellenza. Si sveglia nel futuro, ma quel futuro è fatto di glitter, suoni sintetici e strane ideologie post-hippie. La seconda stagione tenta una svolta più “seria”, ma il fascino resta tutto nella sua natura eccentrica.

La scenografia ha l’aspetto di un party futurista, la regia insegue l’estetica videoclip, eppure emerge qualcosa di malinconico.

Buck Rogers ci mostra un mondo dove l’avventura è solo un pretesto per mettere in scena la solitudine.

I robot sono sarcastici, le astronavi sembrano palcoscenici. Ogni episodio è una piccola opera pop, piena di difetti, ma anche di onestà narrativa.

Buck, tra tutti, non finge mai. È l’eroe con l’armatura scrostata, che si chiede se vale ancora la pena salvare il futuro.

In modo sorprendente, sotto il luccichio kitsch e le tutine aderenti, Buck Rogers anticipa alcuni dei temi cari a Cronenberg. Non la carne, certo, ma l’identità disgregata. L’uomo che si trova sradicato dal proprio tempo e costretto a vivere in un corpo che non gli appartiene più. Il trauma della traslazione, dell’adattamento forzato, è presente qui come in Videodrome o The Fly.

Come nei film di Cronenberg, anche Buck sperimenta un mondo in cui la tecnologia non è più una promessa, ma un habitat da accettare con cui fare i conti proprio malgrado. Il corpo (in questo caso, il corpo sociale) diventa teatro di mutazioni. Ma a differenza del regista canadese, Buck Rogers non spaventa: consola. Fa del trauma una canzone orecchiabile. Una pop art della fantascienza, che sorride mentre ti dice che il tempo ti ha già sconfitto.

X-Bomber (1980): lo splendore del delirio più cosmico

Un prodotto del Sol Levante che guarda a Occidente, una space opera burattination che sfida ogni logica.

X-Bomber è un inno all’eccesso. Gigantesco, teatrale, infantile, ma profondamente sincero.

I personaggi non crescono: esplodono. Gli avversari non ragionano: urlano. Le musiche sono vere fughe spaziali. Le battaglie sono corali, i drammi esasperati. Eppure tutto vibra, pulsa, coinvolge.

Prova a immaginare cosa potrebbe farne oggi Netflix. Una serie live action girata in stile Stranger Things mescolata a Gundam, con effetti visivi da capogiro e una fotografia plumbea alla Villeneuve.

I personaggi, riscritti con un trauma alle spalle e un arco evolutivo degno di Shakespeare in salsa cyberpunk.

Il robot combinabile diventerebbe una metafora del legame tra i protagonisti. La regina imperiale una figura tragica, madre e nemica al tempo stesso, e la nave spaziale X-Bomber, una reliquia vivente del passato, alimentata da ricordi invece che da carburante.

X-Bomber non ti guida: ti spinge. Ti dice che anche il caos può avere una direzione, se credi nel viaggio. È una serie che non si guarda, si affronta. Quando il viaggio finisce, senti che qualcosa ti manca. Forse perché oggi, con tutti gli strumenti che abbiamo, non siamo ancora riusciti a reinventare qualcosa di così splendidamente folle.

Epilogo

Era una sera di fine luglio. Di quelle che in campagna sembrano non voler finire mai. Il tramonto si allungava sopra i campi inglesi come un antico nastro rosa.

L’aria profumava di fieno e fili d’erba, entrambe saturi di carica elettrostatica, forse contagiati da tutti quegli strumenti. Jeff arrivò per primo, con il suo case pieno di delay analogici, cavi e corde di ricambio. Dietro di lui, uno a uno, gli altri, con sintetizzatori sulle spalle, flight case logorati, perfino un oscillatore sperimentale da testare.

Lo studio era un vecchio capanno, trasformato in astronave. In un’altra vita doveva aver ospitato galline, conigli, forse qualche pavone, ora frammento del ricordo di un’infanzia eccentrica.

Niente più muggiti o versi strani. Ora quello spazio risuonava di delay, filtri e pad futuristici. I ragazzi avevano sistemato un tappeto davanti al mixer e acceso una lampada al neon azzurra. La sera si stava avvicinando. Qualcuno aveva messo su un nastro con suoni spaziali.

Jeff si fermò sulla soglia qualche secondo, con lo sguardo perso nel campo che finiva dietro la vetrata. Dentro aveva un’idea che lo tormentava da giorni: voleva scrivere un album che sembrasse arrivato da un altro pianeta, ma che sapesse ancora di terra, di casa.

Gli giravano in testa parole come “orbita”, “mancanza”, “energia solare”. Pensava ai vecchi telefilm, ai cartoni che guardava da bambino, a quanto fosse assurdo che il futuro sembrasse più vicino nel passato. Voleva costruire un suono che fosse un ponte tra mondi reali e fantascientifici.

Voleva a suo modo trasmettere tutta la nostalgia che si portava dietro, ma trasformare tutta questa carica emotiva in un lavoro ambizioso. Ci teneva che quell’album diventasse un messaggio per chi sarebbe venuto dopo. Qualcosa che un ragazzo del 2025 avrebbe potuto ascoltare pensando: “Così doveva suonare il futuro, quando il futuro faceva ancora sognare.”

Era l’estate in cui il tempo sembrava fermarsi, come se il sole non avesse voglia di andarsene e l’aria sapesse già che qualcosa stava per nascere. Il 1985 non era un anno: era un portale Stargate e loro lo stavano attraversare, con valige che custodivano emozioni in musica piuttosto che effetti personali, pronti a scivolare nell’ignoto.

Prima di suonare, i musicisti si aggirarono nello studio come animali selvatici in cerca della propria la tana. Nessuno parlava troppo. Qualche sorriso, un cenno, una nota canticchiata sottovoce. Si muovevano piano, lentamente, pensando a quel momento come un piccolo animale selvatico prezioso, da non spaventare, accogliere senza farci troppo caso.

– Strano come tutto torni, eh?

Jeff si fermò un attimo, lo sguardo fisso su un cavo arrotolato come un serpente addormentato. Gli venne in mente il giorno in cui avevano deciso di chiamarla così, Electric Light Orchestra. Allora suonava come una sfida, un ossimoro brillante: elettricità e armonia, corrente e partitura. Una band che suonava come una centrale nucleare educata alla sinfonia.

Oggi, quel nome sembrava ancora più calzante, perché di luci ne avevano accese tante. In quell’estate sospesa del 1985, sembrava quasi che si fossero messi a cercare un altro tipi di corrente, in grado di dare uno schock alle persone e smuovere ricordi. La parte invisibile della musica, l’energia capace di fare orbitare un sentimento attorno a un cuore, una melodia pensata per fare ballare un walzer a una stazione spaziale.

Erano pronti. Ma nessuno lo disse.

– L’hai trovato poi?

– Quello che guardavamo da piccoli? Ora ce lo ritroviamo qui, tra i cavi

– Sì. Solo che allora sembrava più figo

– Non so. Per me il synth di oggi suona più spaziale di qualsiasi cosa abbia sentito a otto anni

– Ma è perché adesso sei tu a guidare l’astronave

– Bell’affare. E la rotta?

– Sempre avanti. Come fa Picard

– Come fa Dottore!

– Come fa un arpeggio suonato piano, che non sai dove finisce

– E se un giorno lo sentirà un alieno?

– Chi può dirlo. Magari in cuffia sulla sua astronave. Io mi accontenterei di una bella ragazza in macchina. Guardando il cielo

– E penserà alle stelle?

– Penserà a noi!

– Figuriamoci. Più probabile la cosa degli alieni. Ma tu sei pronto?

– Tutto acceso, Capitano!

– Vai tu?

– Al mio segnale!

– One, Two, Three, Four…

🔴REC