Oggi, 10 aprile 2025, esce la settima stagione di Black Mirror. Un evento atteso e simbolico: proprio quest’anno ricorrono i quarant’anni dal remake di Ai Confini della Realtà andato in onda nel 1985.

Quarant’anni esatti tra due serie antologiche che hanno saputo raccontare le inquietudini di ieri e di oggi, specchiandosi l’una nell’altra con sorprendente coerenza.

Lo ammetto: era davvero difficile farmi risalire a bordo del treno dell’hype. Dopo la quinta stagione di Black Mirror, smarrita tra il tecnocapitalismo e noia da antologia, la sesta mi aveva illuso con qualche guizzo di intensità e voglia di raccontare. Ma il vero motore di tutto, Charlie Brooker, sembrava più attento al gioco di prestigio che all’incanto teatrale. Eppure, eccoci qua, pronti a bingiare Black Mirror 7. La settima stagione.

La notizia scuote i nostalgici, aziona i tele-commentatori, fa sussultare chi, come me, ha sempre visto in questa serie un possibile ponte tra presente e passato. Già, perché Black Mirror non è solo una serie TV, ma un circuito emozionale, ua macchina del tempo capace di farci viaggiare nel peggiore dei futuri con il sapore familiare di un passato che non smette di parlarci.

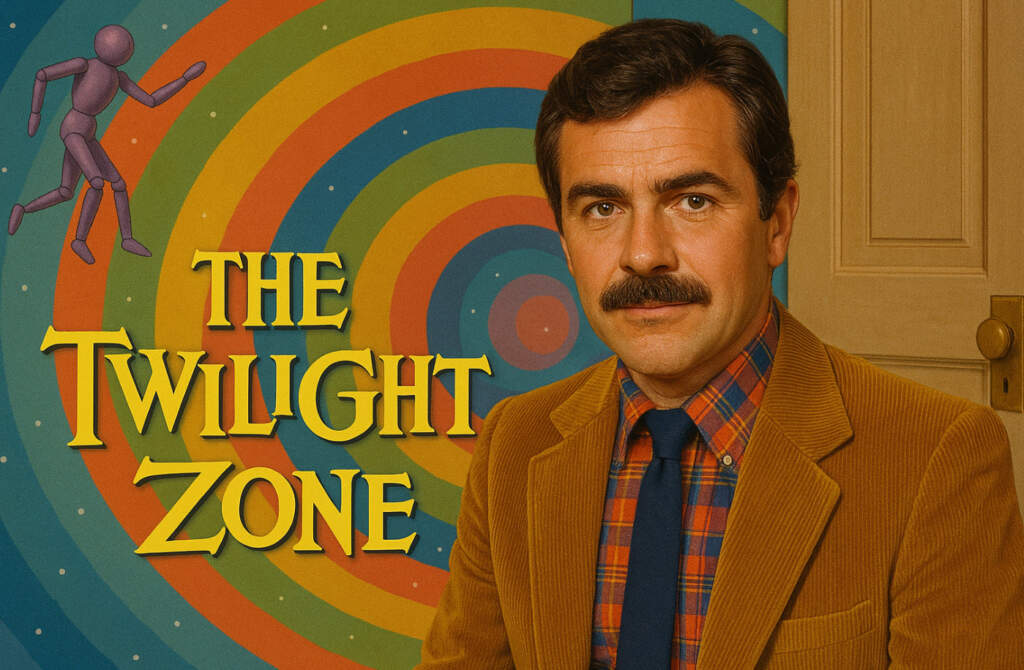

E se vi dicessi che Black Mirror esisteva già, negli Anni ’80, con un nome diverso e un tono altrettanto tagliente? Stiamo parlando diThe Twilight Zone. O, se preferite, Ai Confini della Realtà.

Ai Confini della Realtà: la madre di tutte le antologie

Parlare di Black Mirror senza evocare The Twilight Zone sarebbe come parlare di Dante senza Virgilio.

La creatura di Rod Serling, poi portata avanti da Charles Aidman e Robin Ward nella versione anni ’80, è un’archeologia della Fantascienza, del Fantastico e dell’Horror in formato antologico. Ogni episodio una storia, ogni storia una morale, ogni morale un pugno nello stomaco.

La serie anni ’80, trasmessa tra il 1985 e il 1989, era più cupa, più ruvida, meno teatrale rispetto all’eleganza monocromatica degli anni ’60. Manteneva intatta la voglia di giocare con le dinamiche dell’assurdo, di esplorare i margini dell’umano attraverso la lente deformante della narrativa.

La domanda sorge spontanea: è Black Mirror figlia o pronipote di quella zona crepuscolare? E se così fosse, qual è oggi il suo posto nel pantheon delle antologie fantascientifiche?

Successo alterno e qualche terribile puntata

Nella settima stagione di Black Mirror ancora una volta Brooker promette “storie diverse da ogni altra cosa”. L’attesa è accompagnata dalla consapevolezza che la serie ha avuto un successo alterno.

Dalle vette di San Junipero, considerata da molti la più bella puntata mai scritta, fino agli abissi di episodi freddi e dimenticabili come Rachel, Jack and Ashley Too. Una terribile puntata, al netto di qualche difetto estetico interessante.

Qual è il miglior episodio di Black Mirror? Difficile rispondere. Molti direbbero White Bear, per la crudele spirale di punizione e voyeurismo.

Altri scelgono The Entire History of You, per il modo in cui smaschera la nostalgia e il controllo. Ma è San Junipero a restare nel cuore, con la sua dolcezza virtuale e l’idea che il futuro possa essere anche un paradiso programmato.

Il significato di San Junipero

San Junipero è la storia di due donne che si amano in una realtà simulata, una città balneare anni ’80 in cui le anime possono vivere per sempre. Il significato? Che la tecnologia non è solo prigione, ma anche rifugio.

Un’utopia digitale in cui si può continuare ad amare, a ballare, a essere giovani. In un mondo dove la morte è una scelta, e la memoria un luogo visitabile.

L’episodio gioca su molti piani: nostalgia, identità, dolore, eternità. Lo fa con una colonna sonora che è già leggenda (“Heaven is a Place on Earth” non sarà mai più la stessa). Soprattutto con la grazia rara di chi sa ancora parlare d’amore senza vergognarsi della propria intensità.

L’eredità degli Anni ’80 e l’effetto specchio

Gli Anni ’80 non sono solo lo scenario virtuale di San Junipero. Sono la chiave di lettura, il sottofondo di molte storie contemporanee che cercano una forma di racconto che sia ironica, disperata, evocativa.

In un mondo saturo di remake e reboot, è interessante notare come Ai Confini della Realtà degli anni ’80 abbia anticipato molte delle angosce di Black Mirror.

Qual è il miglior episodio della serie anni ’80? Forse Wordplay, in cui il protagonista si ritrova in un mondo dove le parole cambiano significato. Oppure Gramma, adattato da un racconto di Stephen King, in cui l’infanzia diventa incubo. Anche A Little Peace and Quiet, dove una donna scopre come fermare il tempo… proprio un attimo prima dell’apocalisse nucleare. Ecco, qui la scrittura era ancora umana, capace di essere politica e surreale nello stesso istante.

In che ordine guardare Black Mirror?

Non esiste un ordine canonico, trattandosi di una serie antologica. Ma un buon consiglio è quello di cominciare da White Bear, Shut Up and Dance, Nosedive e ovviamente San Junipero, per poi tornare alle radici con The National Anthem e Fifteen Million Merits.

Evitate, almeno all’inizio, le puntate più deboli della quinta stagione. Per riaccendere la fiamma, serve intensità, non cinismo.

In che ordine guardare Ai Confini della Realtà (versione anni ’80)?

Anche qui, la visione può essere libera. Ma vale la pena seguire alcune delle antologie più coese, come la prima stagione del 1985, che contiene autentiche perle.

Una buona idea è alternare episodi brevi e lunghi, per cogliere la varietà stilistica del progetto.

Rod Serling ha dato il la, ma Aidman e Ward hanno saputo modulare la voce narrante in toni nuovi, spesso inquietanti. E, per chi ama scavare, la serie è un campo di ricerca su come la narrativa breve televisiva sia stata laboratorio per intere generazioni di scrittori e registi.

Charlie Brooker e l’effetto boomerang

Brooker è un autore che ha sempre cercato di raccontare il contemporaneo attraverso l’artificio.

La sua intelligenza narrativa è quella di un prestigiatore malinconico, che mostra il trucco e ci lascia comunque meravigliati.

Dopo il successo iniziale, qualcosa si è incrinato. La voglia di stupire ha superato quella di raccontare. La satira si è fatta più generica, meno spietata.

Eppure, Black Mirror resta una delle poche serie in grado di intercettare il panico morale del nostro tempo. In questo, è degna erede di Ai Confini della Realtà.

Forse, proprio nel confronto con quella serie madre, possiamo capire dove tornare a cercare l’incanto.

Antologia: forma o limite?

Le serie antologiche seguono una formula difficile. Ogni puntata è un universo, ogni universo richiede coerenza, stile, ritmo. Ecco perché è così raro trovare stagioni perfette. Ma è anche ciò che rende questi format unici. Il fallimento di un episodio non pregiudica il viaggio complessivo. L’importante è non perdere la bussola della voglia di raccontare.

La settima stagione di Black Mirror ha dunque una doppia responsabilità: riscoprire quella voglia e mantenere alta la qualità narrativa. Perché ogni spettatore, in fondo, cerca ancora quell’effetto Twilight Zone. Quel brivido improvviso che ci fa dubitare della realtà.

Lo specchio e il tubo catodico

C’è una linea sottile che unisce i vecchi televisori a tubo catodico e gli schermi OLED del presente. In entrambi, possiamo scorgere una realtà alternativa. La fantascienza, il fantastico e l’horror non sono solo generi: sono specchi. A volte neri, a volte distorti. Ma sempre necessari.

E allora, forse, la vera domanda non è quale sia la miglior puntata, o in che ordine guardare le serie, ma quanto siamo disposti a lasciarci interrogare. Aal netto di qualche difetto, è questo il senso ultimo di ogni Black Mirror.

E se, alla fine, fossimo già entrati da tempo in uno di quegli episodi, senza accorgercene? Forse non ne sei consapevole, ma agli occhi di qualcun anche tu sei un personaggio fittizio nel racconto di un blog di nostalgici degli anni’80. Presta molta attenzione, potresti essere finito un una zona strana e oscura, sospesa tra ricordi e immaginazione, in un luogo misterioso e senza uscita… ai confini della realtà!