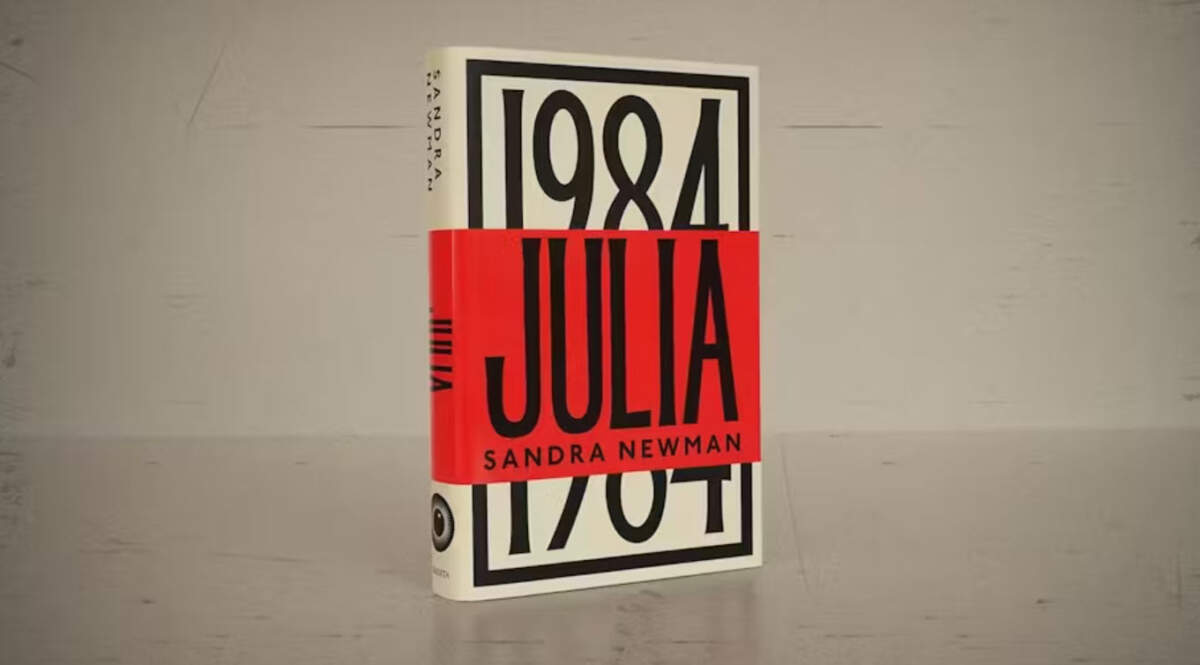

In un tempo in cui il revisionismo narrativo è la nuova avanguardia, Sandra Newman osa varcare il Rubicone: riscrive 1984, sì, proprio QUEL 1984, dal punto di vista di Julia.

L’eroina enigmatica che in Orwell era soprattutto funzione — desiderio, corruzione, carne — diventa ora soggetto, coscienza, ribellione incarnata.

Non aspettatevi un femminismo da talk show: qui la distopia rimane densa, carica di ombre e odori acri, come l’Inghilterra trasformata in Airstrip One sotto la ferrea morsa dell’Oceania.

Newman non distrugge il mito: lo rifrange, lo commenta, lo interroga. Come in un’opera medievale glossematica, ogni pagina si sdoppia: c’è la voce nuova e c’è l’eco antica, quella di una Superpotenza che ha divorato la realtà per farne disciplina.

Julia, nella visione di Newman, è meno vittima e più veggente, corpo resistente che respira sotto il peso del Partito. Non è un sequel, né un prequel: è una palinodia in chiave postmoderna.

Dove Orwell ci lasciava con l’agonia di Winston, Newman ci invita a rivedere tutto attraverso gli occhi di colei che aveva sempre guardato altrove. Ed è proprio lì che si nasconde il vero scandalo: la speranza.

La traduzione italiana, pubblicata da Rizzoli nel 2023 con il titolo Julia. Una rilettura di 1984, è firmata da Norma Verde: una voce solida nel panorama della narrativa anglofona, già apprezzata per la resa di Ali Smith e Jonathan Coe.

Qui Verde riesce a conservare lo spirito inquieto dell’originale con uno stile pulito e moderno, capace di restituire la tensione sintattica e psicologica del testo inglese.

I termini orwelliani, dal crimideia a Grande Fratello, trovano continuità con le edizioni classiche, creando un ponte sottile e affascinante tra la distopia canonica e la sua riscrittura.

Lo stile di Sandra Newman è affilato, ambiguo, a tratti viscerale. Ricorda Jeanette Winterson nei passaggi più sensoriali e Kazuo Ishiguro in quelli dominati dalla rimozione e dal non detto.

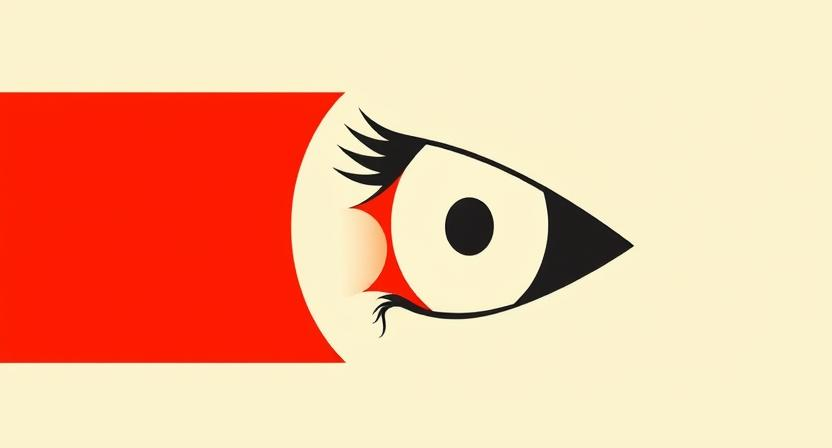

Julia non è solo un corpo in rivolta: è una mente che si frantuma sotto il peso del controllo, che lotta per mantenere un io nell’era della sorveglianza totale.

Il linguaggio segue questa lotta, si fa simbolico, contorto, talvolta criptico. È uno stile femminile nella sua essenza più radicale: quello di chi conosce la violenza non solo come atto, ma come grammatica imposta.

Leggere 1984 attraverso Julia non significa solo cambiare voce narrante, ma riconfigurare il punto cieco del potere: quello in cui la Storia viene scritta dai vincitori, mentre la Memoria sopravvive nei margini, nei corpi dimenticati, nei gesti privati.

Newman ci ricorda che la distopia non è un futuro remoto, ma una grammatica del presente, e che anche nella più perfetta macchina del controllo esiste sempre uno spiraglio semiotico, una piccola interpunzione dell’anima.

Rileggere 1984 attraverso Julia è un po’ come ascoltare un vecchio brano degli Smiths da un altoparlante nascosto nella nebbia di Airstrip One.

Laddove Orwell adottava il tono secco del telegiornale di regime, Sandra Newman restituisce il canto dolente di chi non ha più un linguaggio per esprimere il proprio dolore.

Julia diventa in fondo una figura quasi morrisseyana, in bilico tra sarcasmo e tragedia, tra passione e disincanto.

Se Winston era l’ingranaggio spezzato, Julia è l’anima in sommossa. In fondo, non è difficile immaginare un mondo distopico dove un giovane Steven Morrissey dà sfogo alla sua rabbia con la sua penna acuminata, mentre Johnny Marr compone in sottofondo una linea di chitarra suadente e malinconica, entrambi consapevoli che il vero nemico non è il Partito, ma l’indifferenza.

Questo romanzo non è solo riscrittura, ma un controcanto necessario. Julia diventa protagonista di una voce che mancava, e che finalmente — come un frontman che ha atteso troppo a lungo il suo momento — decide di salire sul palco e cantare. Possibilmente lontano dalle fredde luci della Stanza 101.